文人最重风骨,他却踩碎了患难妻子的真心。那个曾痛斥徐志摩的表弟,晚年竟活成了自己最厌恶的模样。

一、风起青萍:文坛双子星的镜像人生

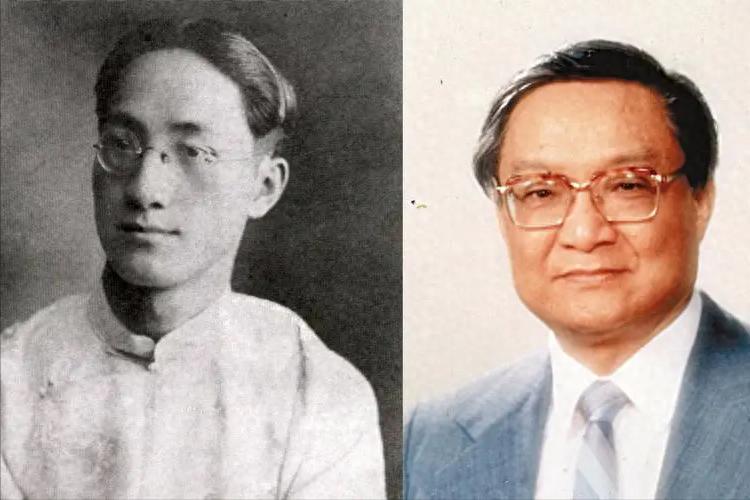

1950年代的香港茶餐厅里,蒸汽混着油墨味。查良镛——后来名震江湖的金庸——坐在角落修改《书剑恩仇录》手稿时,大概不会想到,自己日后会与那位自幼鄙薄的表哥徐志摩,在情感史的评断中成为一组刺眼的对照。

徐志摩的浪漫诗行背后,是多段轰动一时的情债;而查良镛早期在亲友间树立的形象,却是“桀骜刚直、重情守义”。他曾私下评说表哥:“把风流当深情,实属文人无行。”这话掷地有声,仿佛为自己立下一道道德界碑。

二、困顿岁月里的烛火:才子落难,佳人解佩

1948年,查良镛以国际法专业毕业生的身份南下香港,在《大公报》担任电讯翻译。彼时他结束第一段婚姻不久,身无长物,夜里常对着维多利亚港的灯火发呆。正是在这般境况下,他遇见了生命里那簇最温暖的火——朱玟。

朱玫(媒体多写作朱玟),这位出身良好的女子,身上有着旧式闺秀的端庄与新式女性的果敢。她欣赏查良镛笔下初露的锋芒,不顾他“离异”“清贫”的标签,于1956年毅然嫁与他。婚礼简朴,但她说:“我看重的是你这个人。”

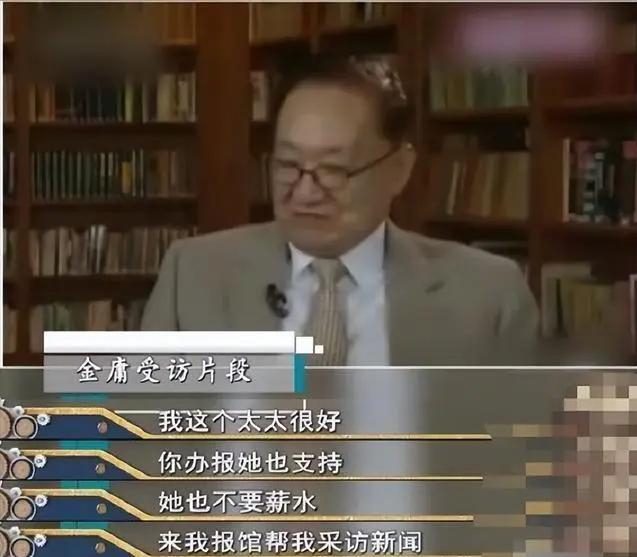

新婚燕尔,查良镛蜗居在狭窄的公寓里创作。朱玫白日在外工作,傍晚回家时总拎着一袋稿纸或几本参考书。她不仅撑起家中开销,更成为他第一个读者与编辑。《书剑恩仇录》《碧血剑》早期手稿上,常见娟秀的批注:“此处打斗可再加一笔”“人物对话稍显生硬”。查良镛晚年回忆:“若没有她,那些小说或许永远只是抽屉里的草稿。”

三、明报风云:嫁妆换来的江山与裂痕初现

1959年,查良镛决心创办《明报》。启动资金捉襟见肘,文人办报在当时的香港被视为“豪赌”。朱玫默默取出当年陪嫁的金饰、玉镯,走进当铺。当她把换来的港币放在丈夫书桌上时,只轻声说了句:“去做你想做的事。”

《明报》初创期举步维艰,最高时每日仅发行八千份。查良镛白天写社论、晚上写连载,常焦虑得彻夜难眠。朱玫则身兼数职:除了本职工作,还要帮忙校对、处理读者来信,甚至悄悄以笔名投稿充实版面。两人在湾仔窄小的办公室里相濡以沫,泡面充饥是常事。那盏总亮到凌晨的灯,见证了他们最坚实的盟约。

转机随着《神雕侠侣》《倚天屠龙记》的连载悄然降临。查良镛笔下江湖风起云涌,《明报》发行量节节攀升,最终成为香港言论重镇。然而事业登顶之际,家中书房那盏灯下,却渐渐只剩朱玫一人。

她察觉到了变化:丈夫应酬增多,回家时常带着酒气;交谈间多了些敷衍,少了从前创作瓶颈时向她讨主意的亲密。朱玫性格刚烈,眼见曾经并肩作战的伴侣日渐疏离,难免言语尖锐。而功成名就的查良镛,也不再是当年那个能低头听妻子指点江山的落魄文人。

四、酒吧偶遇与温柔陷阱:十六岁少女的“偶像攻略”

1976年某个深夜,查良镛再度借酒排遣写作压力,走入一家常去的酒吧。柜台边,十六岁的女侍应林乐怡认出了这位报业巨子,怯生生上前说:“查先生,我是您的读者。”

这句话如同钥匙,打开了一道本不该开启的门。林乐怡不仅退还了他给的小费,更说出“知道您写作辛苦”这般体贴言语。对彼时在家中常感压抑的查良镛而言,这份少女虔诚的崇拜与温柔的慰藉,成了难以抗拒的诱惑。

此后他出入酒吧愈发频繁,美其名曰“寻找创作灵感”。从文学聊到人生,从未经世事的少女眼中,他重获了被仰望的满足。这段关系很快逾越界限,成为香港文化圈心照不宣的“秘密”。林乐怡深知这段感情的非常态,但她更清楚:抓住这位文化巨人,便是抓住阶层跃升的绳索。

五、决裂与殇逝:一纸绝育协议背后的血色黄昏

纸终究包不住火。朱玫从丈夫衣领的香水味、突然调整的行程中拼凑出真相。面对质问,查良镛最终坦白,却辩解道:“她不过是个解闷的伴,不会动摇家庭。”

这句话彻底刺穿了朱玫二十三年来的坚守。她想起当掉嫁妆的那个午后,想起陪他校稿到天明的无数夜晚,想起自己容颜渐老而丈夫声望日隆的这些年——最终竟换来一句“解闷的伴”。她冷静提出离婚,态度决绝。

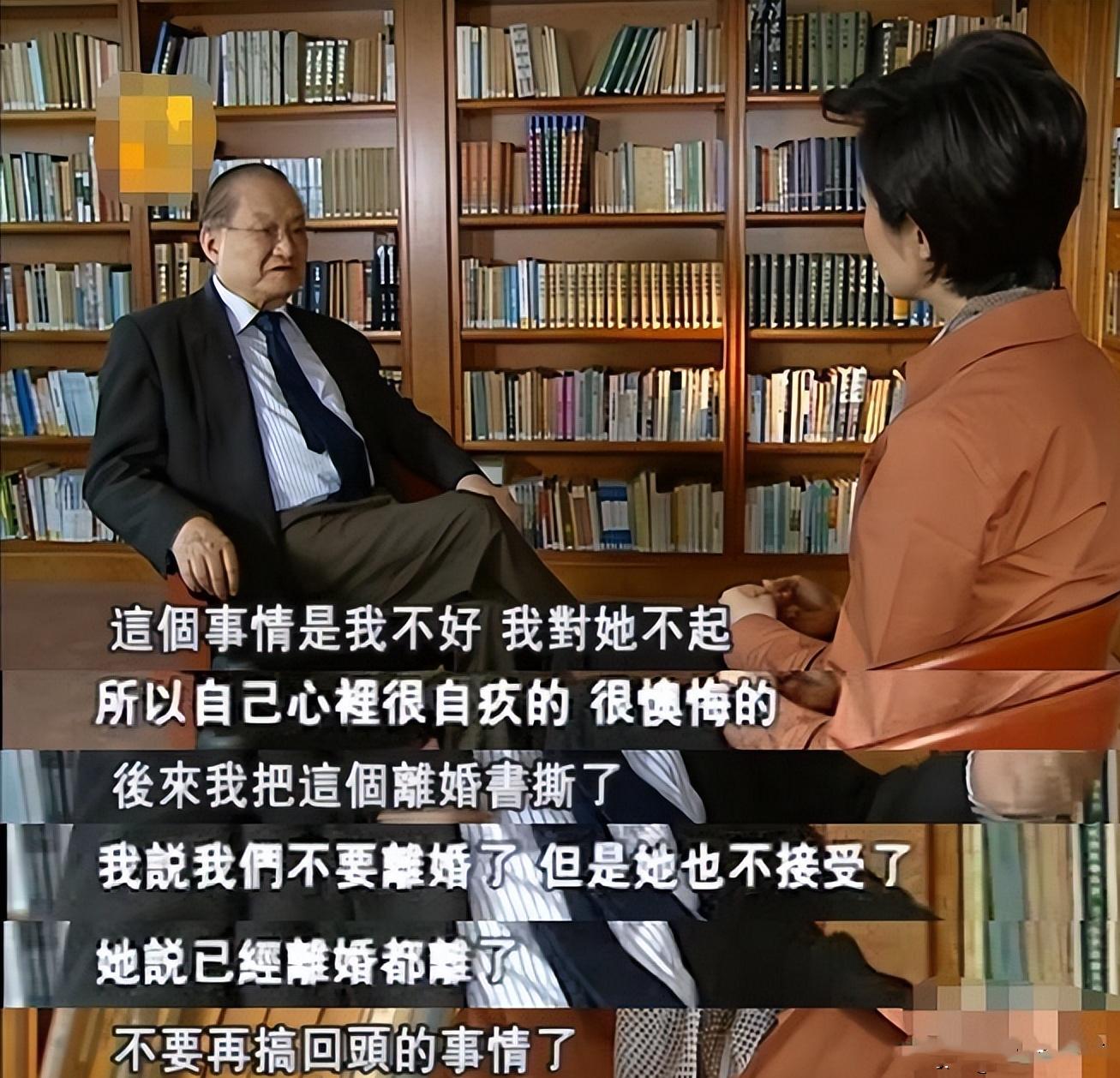

查良镛起初坚决反对。他深知“抛妻弃子”将成毕生污点,何况《明报》正值关键发展期。然而更深的悲剧接踵而至:他们远在哥伦比亚大学读书的长子查传侠,听闻父母婚变与父亲出轨的消息后,竟选择以极端方式结束年仅十九岁的生命。

儿子的死成为压垮这段婚姻的最后一根稻草。朱玫抱着遗物痛哭三天后,对查良镛说:“现在你可以走了,去娶那个懂你的人。”签署离婚协议时,她提出两个冰冷如刀的条件:第一,分割《明报》相当比例股份;第二,林乐怡必须结扎,终身不得生育。

圈内哗然。尤其第二条,时人多不解:“既已离婚,何必干涉后妻生育?”只有深谙人性幽微者明白,这是母亲为子女筑起的最后屏障——防止新家庭诞生子嗣后,自己三个孩子遭遇冷落与资源掠夺。林乐怡咬牙签字,1976年,查良镛迎娶这位小他二十九岁的女子入门。

六、余生债:朱玫的孤影与金庸的忏悔

离婚后的朱玫独居薄扶林,虽持股份不愁生计,但与二子一女关系疏离。孩子们自幼见母亲严厉、父亲宽和,离婚后多选择随父生活。每逢年节,她常对着一桌菜独坐到深夜。

1998年朱玫病重离世,子女赶到医院时只见遗书与分割妥当的财产。她至死未在儿女面前说前夫半句不是,只嘱托:“好好生活,不必记挂。”葬礼冷清,与查良镛后来的风光大葬形成残酷对照。

晚年查良镛多次公开忏悔:“我对不起朱玫。”他守住了当年的协议,未与林乐怡生育,但这份迟来的守约,在逝者坟前已无温度。那个曾疾言批判表哥“用情不专”的青年,终究活成了自己笔下那些矛盾纠葛的角色——既有侠之大者的胸怀,也难逃人性弱点的桎梏。

七、镜鉴:才子佳人的古老命题与现代回响

而查良镛的悖论更耐人寻味:笔下英雄重情重义,现实却难逃“男人有钱就变坏”的窠臼;批判表哥风流,自己却在功成名就后复刻类似轨迹。或许正如他在《天龙八部》中所写:“众生皆苦,求不得、爱别离。”写尽人间情仇的大师,自己也困在情劫之中。

这段往事映照的,何止是文坛轶事?它关乎承诺的重量、共患难如何共富贵、以及当爱情褪去后该以何面目相对。朱玫用后半生的孤寂,给所有信奉“牺牲奉献”的女性上了一课:永远要在感情里为自己留一条退路。而金庸晚年的忏悔,则像一记警钟——世间有些债,倾尽余生也难还清。

标签:#金庸情感史 #朱玫的清醒 #明报创办秘辛 #才子佳人启示录 #民国爱情真相 #婚姻保卫战 #女性智慧

![他们只是想拼命证明优越,才能欺骗自己[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/8568276191351641610.jpg?id=0)