1945年春天,延安窑洞里的煤油灯还亮得很暗。七大召开前的一个晚上,有人提起:“苏区时候的那些老战友,现在都在哪儿?”屋里沉默了一会儿,有人低声说了一个名字——乐少华。这个名字,在当时的中共中央已经很少被提起,却和红十军团、和北上抗日先遣队、和皖浙赣那片血染山谷,紧紧拴在一起。

很多年以后,人们再去回望这段经历,看到的,不仅是一个人的起落,更是一个时代的折射。有意思的是,关于乐少华,人们记得最牢的一幕,不是他在机关任职时的风光,也不是他晚年的结局,而是怀玉山那场几乎无人生还的激战——他身负重伤,被围在山谷深处,眼看就要被国民党军队层层合围,突然发现冲杀出来的,是曾经和他矛盾重重的老部下粟裕。

一声“要保存革命火种”,就出自那一刻。

一、从莫斯科到闽浙赣:一个“左”的政委是怎样炼成的

要把乐少华看清,不能从1952年那颗枪说起,而要把时间往前拨到上世纪二十年代末。大革命失败以后,一批被党组织选中的青年被派往苏联学习,其中就包括出身工人的乐少华。他在莫斯科中山大学学习期间,同学里有王明、博古,后来被称为“二十八个半布尔什维克”的核心人物,多半在那个阶段相互结识、相互扶持。

在莫斯科的几年,改变了他的视野,也塑造了他的性格。工人出身,本来就有股子硬劲,再加上接受系统的理论教育,对“政委领导一切”“组织权威高于一切”的理解就格外坚决。据当时同学回忆,乐少华在讨论会上发言,常常语气凌厉,逻辑一板一眼,很有“左”的那股味道。这种作风,带回了苏区。

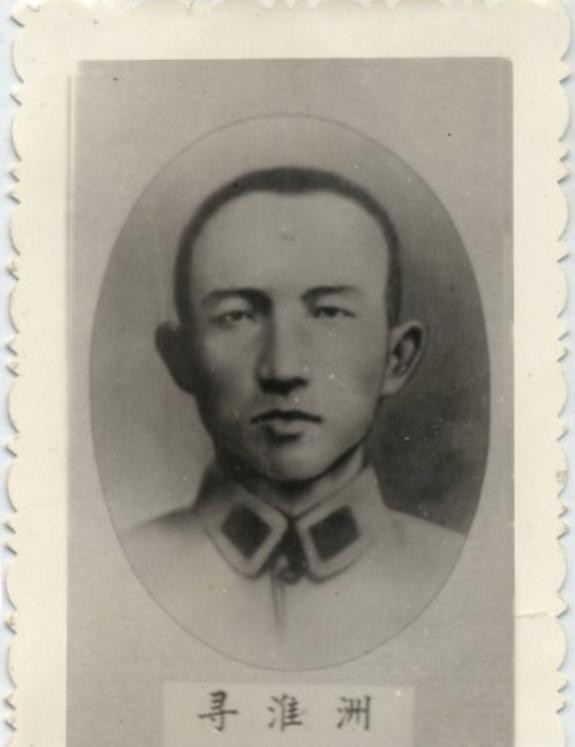

1933年中央红军整编后,红三军团扩编,红五师政委一职交到了他手里,不久又升任红七军团政委。军团长是寻淮洲,参谋长是粟裕。寻淮洲和粟裕都不是黄埔学生,而是在实战中摸爬滚打出来的指挥员,和受苏联影响较深的“留学生派”风格明显不同。

有一件小事,后来被不少老红军提起。当时红七军团刚给新任政委开欢迎会,会场不大,摆着几条长凳。粟裕进屋先向寻淮洲打招呼,顺手问了几句作战部署。话音未落,乐少华当场“纠正”,质问为什么不先向政委报告,批评措辞非常严厉,弄得在场很多干部都很尴尬。乍一看这只是场面上的争执,背后却藏着两套观念的碰撞:一边讲究政委制度、组织路线,一边讲究战场经验、作战实际。

不得不说,这种未充分磨合的关系,对后来红七军团以至红十军团的命运,产生了长远影响。

1934年7月,中央根据当时形势,决定组织一支北上抗日先遣支队,试图通过向东、向北牵制敌军,减轻中央苏区正面压力。红七军团承担了这一任务,进入福建、皖南一带活动。名义上是“北上抗日”,实际上则是背负着吸引敌人主力、分散围攻中央苏区的沉重使命,注定要走一条极其凶险的路。

在这支队伍里,政委和军团长、参谋长之间的矛盾不断放大。乐少华掌握最后决定权,却并不熟悉战术细节;寻淮洲、粟裕熟悉山地作战、游击转移,却常常感到在重大部署上难以发挥作用。久而久之,双方的不满通过各种会议、争论表露出来,有时甚至在战前紧张阶段也避免不了争吵。

据当时一些参与者回忆,乐少华经常指责寻淮洲、粟裕“轻视政治工作”“反对政委制度”,而寻淮洲则认为,有些作战命令“脱离实际”“不顾兵员损耗”。曾洪易等领导在中间试图调和,却很难真正把两方面的裂痕弥合。这种矛盾,在后来部队与方志敏领导的红十军合编时,并没有被消化,反而带入了更复杂的局面。

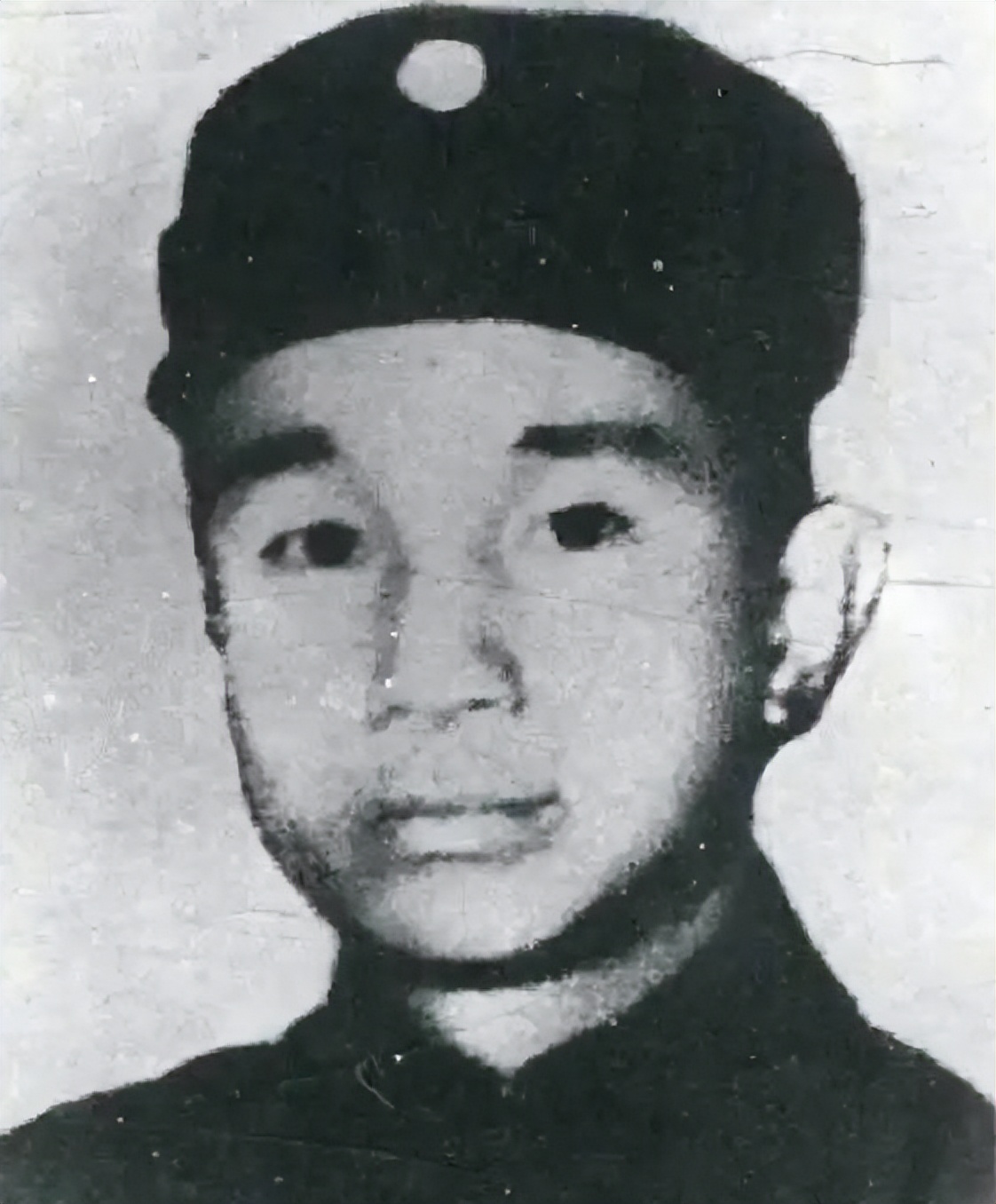

1934年11月,北上部队进入闽浙赣根据地,根据中央指示,与方志敏领导的红十军合编,仍称红十军团。新的指挥系统随之建立:军团长由闽浙赣军区司令员刘畴西担任,乐少华任政委,粟裕任参谋长,寻淮洲由军团长改任19师师长。军政委员会中,方志敏是书记,刘畴西、乐少华、刘英、聂洪钧等为委员。

从编制上看,军团长、政委位于最核心位置,军政委书记统领全局。懂军事的寻淮洲被“降级”到师一级,更像是一种政治上的安排。这样一来,军团最高层中的军事一线指挥经验就显得薄弱了。刘畴西固然是黄埔一期,履历漂亮,但在复杂地形的实战组织上明显吃力,这一点在以后几场关键战斗里暴露得非常清楚。

二、谭家桥与怀玉山:鲜血和误判交织的命运转折

进入闽浙赣根据地后,红十军团面临的是被重兵围堵的艰难局面。敌军有铁路、有公路、有地方保安团配合,而红十军团粮弹不足、兵力有限,只能在深山之间辗转腾挪,寄望于“打运动战、寻机歼灭一部”。

谭家桥一战,是转折点。原本的设想,是利用山区小道在敌军必经之路设伏,由经验最丰富的部队担任主攻。一旦打顺,既能歼灭一部分敌兵,又能鼓舞士气,为下一步机动作战打开空间。但在军团作战部署时,事情出现了偏差。主攻任务,并没有交给打仗最老练的第19师,而是交给了由地方武装改编、战斗经验尚浅的20师和21师。

当时不少红军干部心里都犯嘀咕,却也不好公开反对。作战命令已经下达,谁负责主攻,谁负责迂回,谁负责警戒,都被钉死在作战计划上。等到战斗真正打响,很快就暴露出问题:面对敌军密集火力和反击,20师、21师阵脚大乱,阵地难以稳住,只能不断后撤。形势危急之下,只能把原本预留为机动兵力的19师投入战场,寻淮洲带队急行军赶回增援。

战斗非常惨烈。红七军团时期的许多骨干,在这次硬拼中伤亡惨重。包括红十军团政委乐少华、政治部主任刘英在内,多名师以上干部负伤,优秀团长黄英特在阵地上牺牲。谭家桥之战不仅没有达到预期歼敌的目的,反而让红十军团的有生力量大打折扣。

更致命的是,指挥层内部的矛盾并没有因为共同作战而淡化,反而因为损失惨重而加重了相互埋怨。一些幸存干部后来回忆,在激烈的检讨和争论中,“谁为损失负责”“谁的意见没有被采纳”,成了绕不过去的焦点。乐少华坚持从“组织纪律”和“政委制度权威”角度看问题,而寻淮洲、粟裕更在意的是“兵力配置是否合理”“战术选择是否符合实际”。双方的着眼点不同,话越说越僵。

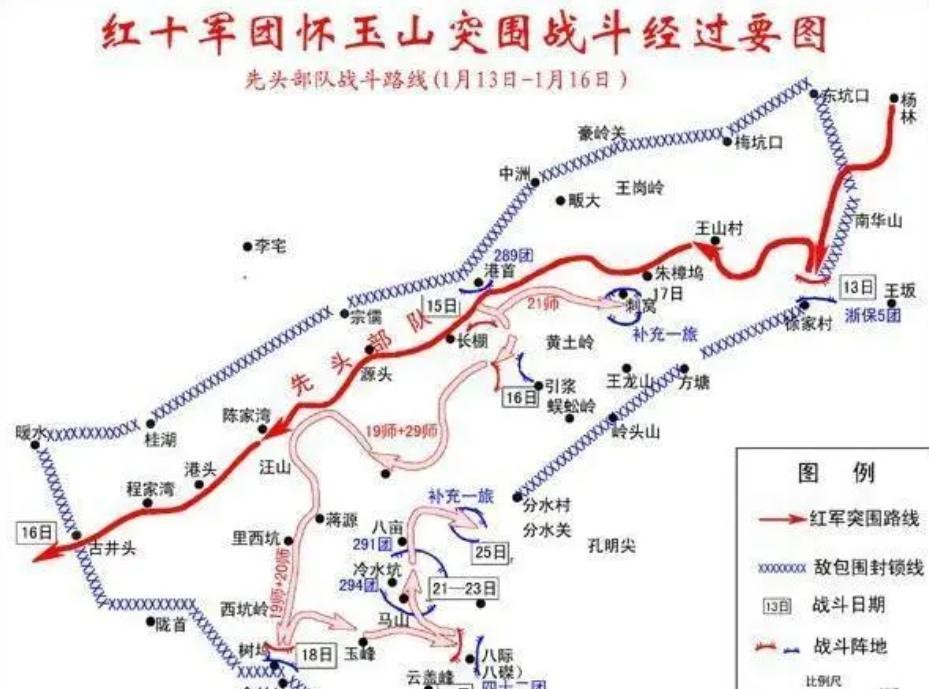

更大的灾难还在后面。1935年初,处于艰难转移中的红十军团,在怀玉山地区遭到敌军重兵合围。那是一片山高林密、地形复杂的地区,但对于已经连续作战、补给不足的红十军团来说,这些“天然屏障”反而容易变成困锁部队的圈套。

1月的一天,山间突然响起密集枪声,敌军从多个方向压上来。几轮交火之后,部队意识到这是一次精心设伏的围歼战,而不是一般的追击战。很短时间内,大部队被切割成若干小块,通讯联络困难,只能各自寻找突围方向。此时的方志敏、刘畴西、胡天桃等人仍在指挥,但对整体态势已难以掌握。

在这种情况下,军团能做的,只是拼死突围。粟裕率领部分兵力根据地形,选择一条相对薄弱的方向强攻。他本人在战斗中也负了伤,但仍坚持指挥,带着一批干部战士一次次撞向敌阵。连续冲杀几次,终于在一个山坳边缘撕开了缺口,十几名干部、数百名战士从缺口滚滚而出。

就在这时,问题出现了:乐少华不见了。有人在山梁上喊:“政委还在后面!”还有人带伤跑过来报告,说在另一处山谷里看到有人被抬着,疑似军团政委。战火蔓延,谁也说不准那片山谷还能守多久。

部队里有人提出:“先走要紧,乐政委平时对大家太严厉,意见也大,就别回去了。”话虽难听,却是当时真实情绪的流露。毕竟,跟随粟裕突围的这支队伍,是红十军团最后的骨干力量,一旦再掉头返回,极可能全军覆没。

粟裕当场打断了这种议论。据一些幸存干部回忆,他在枪声间憋出一句:“乐政委是军团首长,有权批评部下,意见可以留着以后讲,现在只讲一个问题——救还是不救?难道就这点胸怀?”这句话,既有感情,也有理性判断。救不救政委,不只是个人恩怨,而是对组织原则、对红军内部关系的一次考验。

最终,他还是决定回头。

带着少量警卫员和几名骨干战士,粟裕再次冲入炮火之中,朝着传来消息的那个山谷摸过去。山谷里硝烟未散,地上满是倒下的红军战士和抛弃的武器。在一处乱石堆旁,他们找到了一位重伤员,头部和身体多处负伤,人已经昏迷,身边的警卫员不是阵亡就是失散。确认了身份,正是乐少华。

这时再往外冲,就比第一次难得多。敌军已经意识到有人突围,开始收缩包围圈,火力更密。众人一边交替掩护,一边吃力地抬着担架在山林里穿插。有人回忆,行军过程中,乐少华一度苏醒,费力地说了一句:“你赶紧带大部队撤离,不要顾我,要保存革命火种。”声音很弱,却听得很清楚。

粟裕简单回应:“政委放心,革命的账以后再算,今天先把人带出去。”这种半开玩笑的说法,在那个生死关头,既是宽慰,也是坚决的态度。等到他们再一次从山谷杀出,身后的枪声已经形成一片密集的火幕。能活着走出那片山的人,后来回忆,觉得那简直像是“捡回了一条命”。

这一次突围,只带出了红十军团不足千人的残部。方志敏、刘畴西、胡天桃等人在另一方向被俘,之后在南昌等地英勇就义。至此,曾经名震一方的红十军团基本被打散,只剩这支流动的残部,改编为“挺进师”,由粟裕带着,在浙南山地继续坚持斗争。

乐少华则因为伤势严重,经组织同意暂离部队,转移到皖南,以闽浙赣省委代表名义,联络地方党组织,收容散落各地的战士。只可惜,当时皖南地区的地下组织已遭严重破坏,联络多次落空,他只得在组织安排下辗转上海,最终回到老家养伤。这一段经历,使他与正面战场暂时分离,却也为他后来前往陕北,埋下了伏笔。

三、延安岁月:从“强势政委”到“成熟干部”的转折

长征胜利后,红军主力抵达陕北,党的工作重心也逐步向统一战线、干部培养方面倾斜。1936年后,中央急需一批有早期斗争经历、又在城市或海外受过教育的骨干,参与培训青年、整顿队伍。乐少华正符合这种要求。

伤愈后,他被调往陕北,先后担任西北青年训练班班主任兼政委等职务。和在红七军团、红十军团时相比,这时的他已经不再置身于枪林弹雨的第一线,而是面对一批来自各个地区的青年学员。政治教育、思想引导、组织管理,成了他每天的主业。

值得注意的是,在这一阶段接触他的人,对他的评价和此前有明显不同。许多在西北青训班学习过的同志回忆,他在课堂上讲述早年苏区和北上抗日先遣队经历时,语气平和得多,也会主动谈起自己过去在处理军政关系时的“教训”。这种自我反思,并非简单的检讨,而是一种对时代转折的适应。

1937年4月,他被安排进入抗大第二期学习。抗日战争全面爆发前夕,延安聚集了大批来自全国各地的青年和干部,其中既有工农出身的老红军,也有国统区来的大中学生。生活环境简单,却充满了思想碰撞。就在这样的氛围中,他遇见了比自己小十多岁的云南姑娘浦黛英。

浦黛英出身宣威大户,她父亲是著名的“宣威火腿”经营者浦在廷,家底殷实,受过较好的教育。像她这样背景的女青年,在当时延安并不少见。社会上也确实流传着一种说法:不少从国统区来的姐妹,对文化基础较弱的“老干部”态度冷淡,觉得“说话不文雅”“知识不系统”。乐少华对外表上这层差距心知肚明,一度不敢表露心意。

有意思的是,现实情况却和传言有不小差别。浦黛英后来回忆,起初对乐少华的印象,是“有着光荣经历的老红军干部”,更多是一种敬重和信任,而不是常人想象的“嫌弃”。她曾说过一句话,大意是:那时看他,并不是从家庭出身、文化高低去衡量,而是把他当作革命前辈来看。

两人的关系,如果没有外力推动,照当时的性格,很可能还要拖上很长时间。最后起关键作用的是蔡畅。作为当时在延安颇有威望的女干部,蔡畅主动做了双方的“红娘”,点出了两人性格上的互补之处,也消除了乐少华心中“门不当户不对”的顾虑。1937年12月,两人在延安正式成婚。

新婚不久,有个小插曲流传甚广。陈云、李富春看见他们,打趣说:“穷小子找了个富老婆。”这句半开玩笑的话,既是熟人之间的调侃,也折射出延安时期一种很特别的气氛——出身不同,但在共同的革命事业面前,人与人之间通过实际行动重新“排队”。

1939年,浦黛英的妹妹浦琼英(后来改名卓琳)在延安与时任八路军129师政委邓小平结识。这桩婚事由邓发、曾希圣牵线。邓小平来延安参加会议时,李富春带他到浦家做客。握手寒暄间,他说了一句“今后大家就是亲戚了”,看似客套,却如实宣告了一个不小的事实——乐少华与邓小平,成了连襟。

从政治角度看,这种亲属关系很容易被外界过度解读。但就当时的环境来说,这更多是一种工作生活交织下的自然结果。延安并不大,各系统干部往来密切,婚姻关系和革命关系交错在一起。值得一提的是,正因为这样,很多人更容易用“关系网”来解释干部命运,却忽略了实际工作中的表现和时代环境的变化。

1945年七大召开,毛泽东多次提名王明、博古进入中央委员会,这是有案可查的事实。而在之前的六届五中全会上,作为莫斯科同学、同属“二十八个半”的一员,乐少华并未站到类似的高度,而是更多扎在基层工作岗位上。这一点,从某个角度讲,说明他在政治道路的选择上,并没有把早年同学关系当作唯一资本,而是转而通过实际工作寻求位置。

这一时期的他,不再是当年那个在军团欢迎会上当众斥责参谋长的“强硬政委”,而是一个在训练班、在抗大课堂上反复强调“团结”“实事求是”的干部。这样的变化,是个人性格的软化,更是他对曾经那段“左”的岁月付出代价后的反思。

四、东北军工与含冤自尽:从战场到工厂的另一场“硬仗”

抗战胜利后,解放战争全面展开。新中国成立在即,工业尤其是军工基础薄弱的问题,摆在党中央面前。东北地区工业底子较好,日本遗留下的设备、厂房较为集中,自然成为新中国初期布局军工生产的重要区域。

乐少华此时被安排到东北,担任东北局工业部副部长兼军工局局长。在这个岗位上,他离前线远了,却与另一种“战斗”打上了交道:建立和恢复军工企业,为国防建设服务,尤其是在抗美援朝战争爆发后,军工生产的重要性陡然上升。炮弹、枪支、车辆零部件……这些在战场上见惯的东西,背后都需要一整套管理制度和繁重的组织工作。

按理说,以他早年的经历和个人性格,在这种讲究纪律、重视计划的岗位上,多少能施展开手脚。实际情况却要复杂得多。新中国成立后不久,国家开始针对贪污腐败进行严厉整治。1951年末,天津地委书记刘青山、行署专员张子善因贪污问题被揭露,最终被判处死刑,引起巨大的震动。这场案件不仅是惩治贪污的标志性行动,也带动了全国范围内对经济领域问题的全面清查。

东北军工系统自然无法置身事外。在这一大背景下,工作作风上的瑕疵、一时的决策失误,很容易被放大,甚至被定性为严重问题。乐少华所面临的,就是这样的风暴。

根据浦代英在《无悔的岁月》中的回忆,他生前被认定有“三个错误”:

一是在任军工局局长期间,曾决定为军工系统处级以上干部购买手表一块,被认定为“集体贪污”,他本人负主要责任;二是曾派人下乡收购粮食,在当时的政策和舆论氛围下,被认为是“剥削农民”;三是指示有关部门将日本遗留炮弹中的黄色炸药取出,卖给天津商人,在这宗交易中,被怀疑收受贿赂。

从今天来看,这三件事性质并不完全相同,有的是管理方式粗糙,有的是对新制度理解不到位,有的则牵连到经济往来中的灰色地带。但在当时,随着反腐败运动不断深入,这些问题被逐条上升到政治高度,最终成为压在他头上的“三宗罪”。

这里不得不承认一个历史事实:在那个整风、反腐的高压环境里,一旦个案被定性,想要解释清楚极其困难。东北局对他的处理意见,将他与“严重贪污”“道德败坏”等问题联系起来,给出的结论非常严厉。组织上的处理,是开除党籍,政治评价亦极为负面。乐少华在持续的批判、隔离与巨大精神压力之下,于1952年1月15日在家中开枪自杀,结束了自己的生命。

很多后知道这件事的人,会本能地把他1930年代在红十军团的经历,与1950年代的结局联系在一起,认为早年的强硬与锋芒,为他日后的人生埋下伏笔。但仔细分析可以发现,真正让他走到绝境的,是时代环境与运动方式的叠加,而不是简单的个人品行问题。

1980年5月,形势已经发生了重大变化。十一届三中全会以后,中央开始系统为历史上受到不公正处理的干部平反。浦代英正式向中央提出申诉,请求重新审查乐少华案。中共中央组织部随后展开调查,对当年东北局的定性逐条核查。

调查结果表明,那三条“罪状”,在事实层面存在严重夸大和错误解释:买手表一事,属于集体福利支出,并不构成“集体贪污”;收购粮食,出发点是解决职工生活与军工生产的需要,操作中虽有粗糙之处,但谈不上“剥削”;出售黄色炸药事务中,所谓“收受贿赂”的指控,缺乏可靠证据支撑。综合多方材料,组织部认定:原来的政治结论不属实,对他“畏罪自杀”“严重经济问题”的定性和开除党籍的处理,均属错误。

这一结论,为他的历史留下了一个明确的说法。按照有关决定,他的名誉得以恢复,骨灰迁葬八宝山革命公墓。距离他拔枪自尽,已经过去二十八年。

有人可能会问,那个在怀玉山让粟裕冒死回救、在山谷里高喊“要保存革命火种”的政委,和1952年那个在东北家中结束自己生命的中年干部,是同一个人吗?事实恰恰说明,时代给人的考验,从来不只一种形态。硝烟弥漫的战场是一种考验,政治运动与舆论压力,又是一种完全不同的考验。前一种考验,需要胆量和指挥能力;后一种考验,则要求更冷静的判断、更宽容的环境以及更成熟的制度保障。

站在今天的角度,只能尽量还原事实,不多添一笔,不少减一笔。乐少华曾经经历过莫斯科的课堂、闽浙赣的山谷、延安的窑洞、东北的工厂,他在红七军团、红十军团时期的强势性格,确实带来过争议和损失;他在延安和东北工作中的转变,也实实在在存在。历史记录下的,是一个经历锋芒、犯过错误、又在新的岗位上努力工作的干部形象,而不是简单的“好人”或“坏人”。

怀玉山那一幕并没有写进太多教科书:重伤的政委让部队长“保存革命火种”,部队长回身拼命把他救出来,两人后来走上完全不同的人生路径。多年之后,这段故事被散落在各类回忆录和史料中,慢慢拼合起来。对于关心那段历史的人来说,只要记住一个基本前提——尊重史实,慎重下结论——也就足够了。