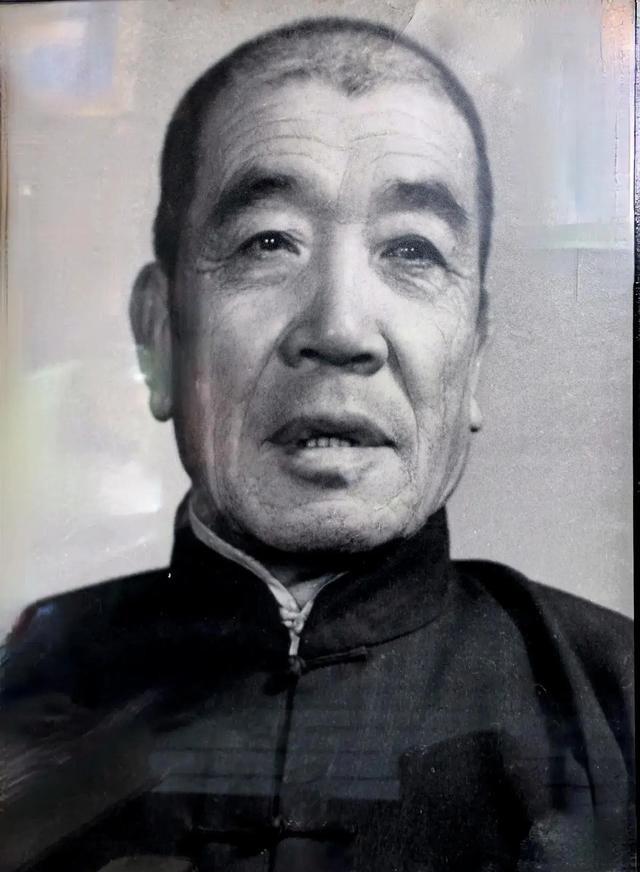

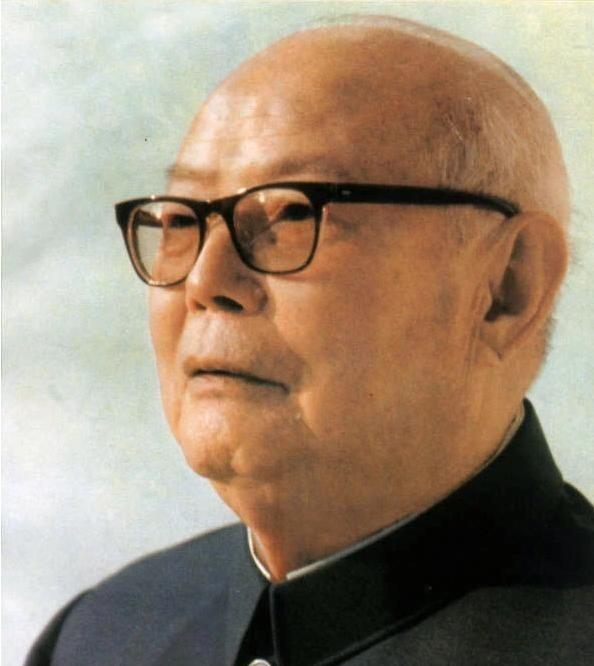

标签: 华国锋

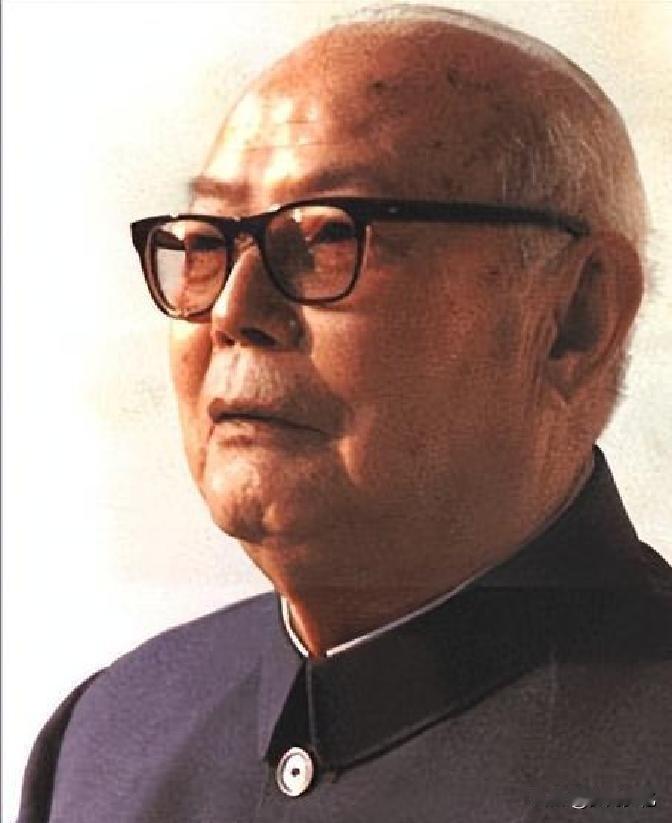

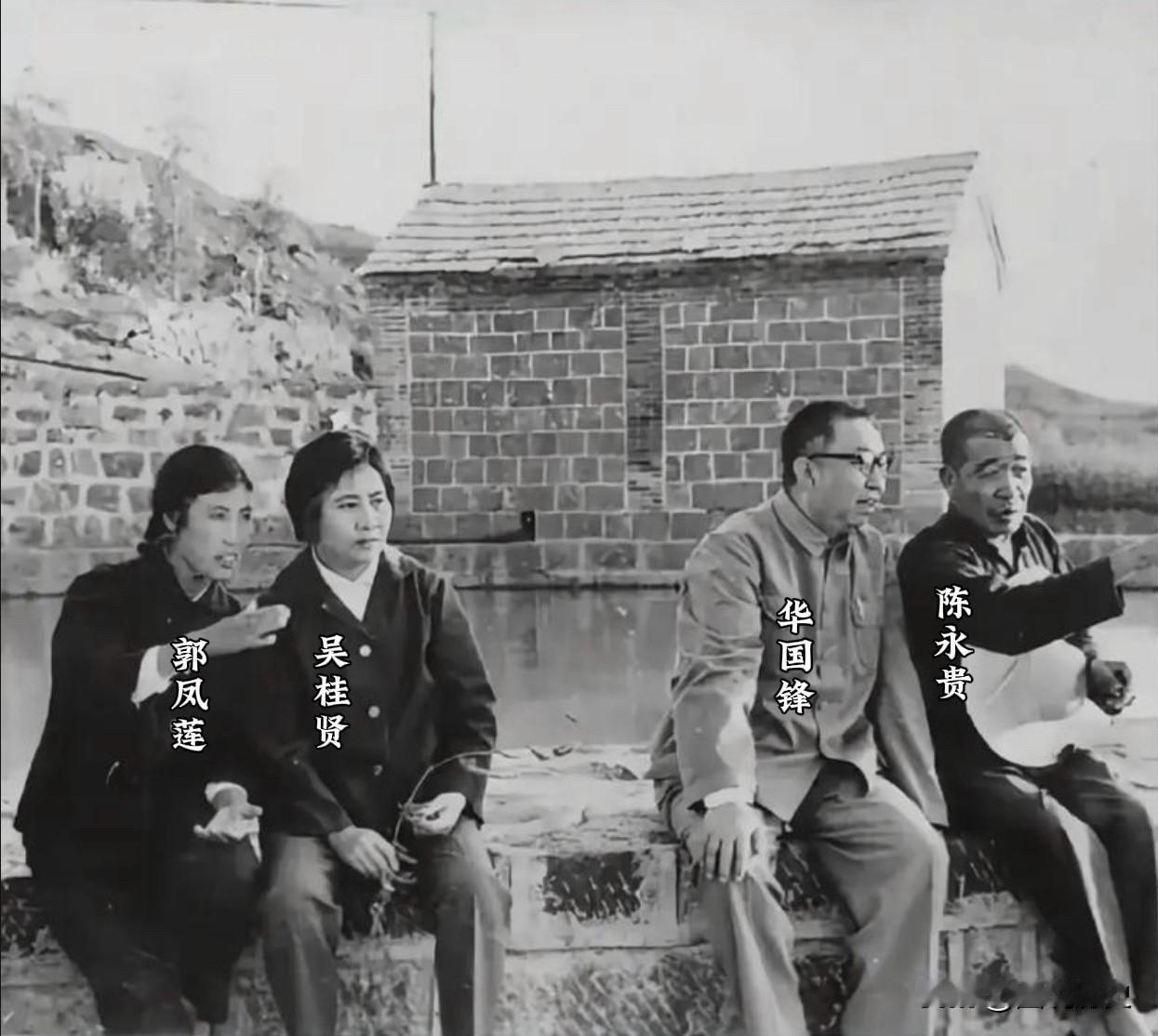

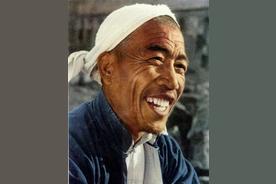

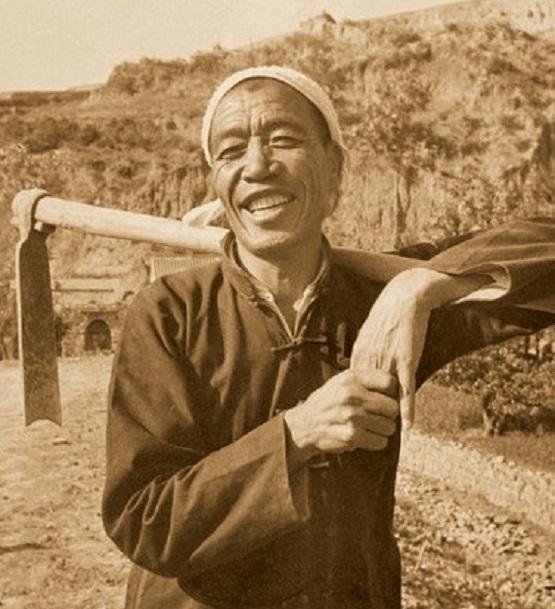

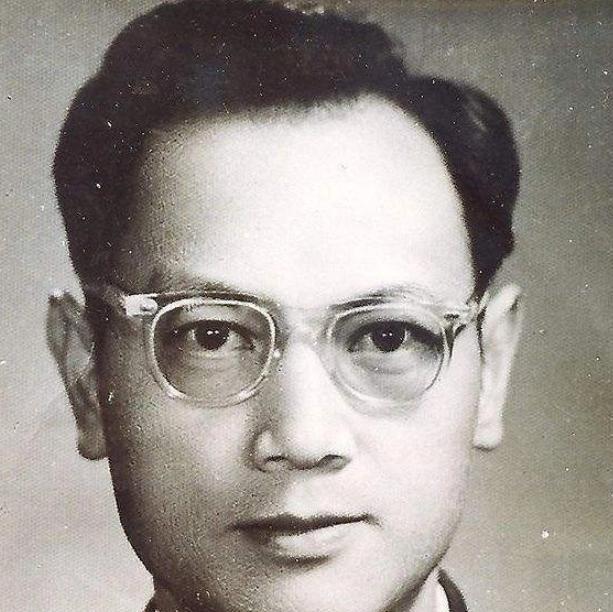

2006年,袁隆平到北京出差时,特意去看了身体欠佳的华国锋,当时华国锋不太愿见客

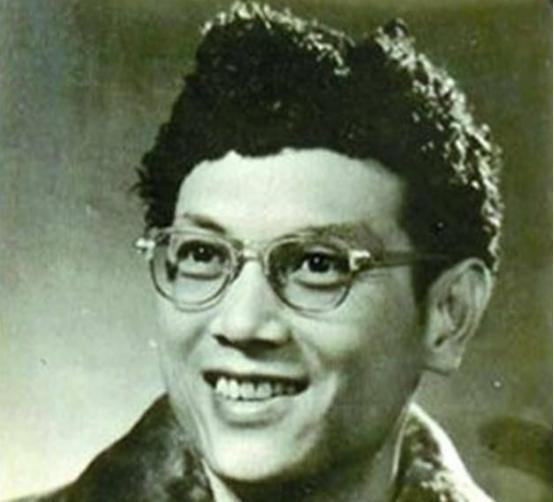

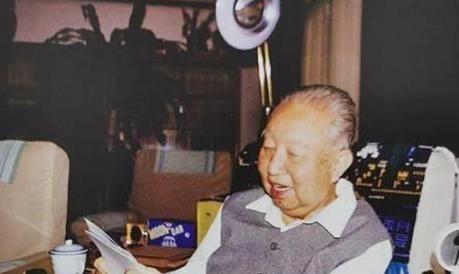

2006年,袁隆平到北京出差时,特意去看了身体欠佳的华国锋,当时华国锋不太愿见客,但得知来访的是袁隆平,他立马亲自将他迎进家里。上世纪六十年代的湖南田间,经常能看到两个忙碌的身影。一个是戴草帽、穿胶鞋的地方干部华国锋,常蹲在田埂上和农民聊收成;另一个是皮肤黝黑的青年教师袁隆平,总在实验田埂间来回穿梭,手里捧着水稻样本细细观察。两人出身不同、年龄有差距,却有着同一个牵挂:让老百姓能吃饱饭。那时候粮食紧缺,很多人家都要靠借粮度日。袁隆平琢磨的杂交水稻研究,在当时看来格外“另类”。他发表的《水稻的雄性不孕性》论文,不仅没得到认可,反而被批“走歪门邪道”。更难的是,买实验设备的经费都差点被卡住。关键时刻,时任湖南当地负责人的华国锋拍板破例批了钱。这笔经费虽不多,却让袁隆平的试验得以继续,也让他第一次觉得,搞农业科研不是孤军奋战。这份支持从来不是一时兴起。到了1970年,杂交水稻研究陷入僵局,干了好几年的团队始终找不到突破口。各路专家不看好,外人也议论这是浪费钱,可华国锋没被这些声音动摇。在全省的农业科技大会上,他特意点名让袁隆平发言,还当众表态要各地继续支持实验,不达目标决不收兵。这样的公开力挺,在当时的环境下格外难得。袁隆平后来在自传里回忆,华老的支持对杂交水稻研究起到了重要作用。受到鼓励的团队重新振作,就在同一年,他们在海南意外发现了“野败”野生稻,终于打开了研究的瓶颈。这个后来被载入中国农业史的发现,若没有当初的坚定支持,很可能就半途而废了。1973年,杂交水稻“三系”配套成功,可新的难题又来了:怎么在全国推广?不少地方怕担风险,农民也半信半疑,毕竟在那个年代,粮食收成是全家的命根子。这时华国锋已担任更高职务,他再次出手推动。不仅调拨150万元专项资金,还安排专门车辆,协调各地打通运输、种植的各个环节。很快,杂交水稻种子从湖南运往南方13个省份,田地里开始大面积试种。1975年,试种效果立竿见影,杂交水稻亩产远超传统水稻。就像有农民回忆的,以前种本地稻连温饱都难,改种杂交稻后不仅能吃饱,还有余粮可卖。接下来的二十年里,杂交水稻逐渐成为中国农田的“主角”,极大缓解了全国的粮食压力。老百姓或许不知道科研背后的波折,但碗里的米饭越来越满,这份踏实记在心里。从上世纪八十年代开始,华国锋逐步淡出公众视野,但和袁隆平的联系从没断过。每年杂交水稻有新进展,袁隆平都会把最新成果寄过去,还在信里汇报研究突破。2004年,袁隆平获得全国性表彰,身体不佳的华国锋特意托秘书送去祝贺。两年后的那次北京探望,华国锋坚持送袁隆平到门口,只叮嘱了一句:再为农民多打点粮食。这句朴实的话,藏着两人半生不变的信念。他们见面不多,谈话也总围绕着稻田和农民,却用最纯粹的信任,成了科技与政策协作的典范。到2020年,杂交水稻已累计推广几十亿亩,增产粮食达亿吨级,让几千万甚至上亿人摆脱了饥饿。如今我们端起饭碗时,或许不会特意想起这段过往,但这碗安稳的米饭,早已刻下了他们的坚守。信息来源:光明数字报——华国锋和袁隆平之间的友谊

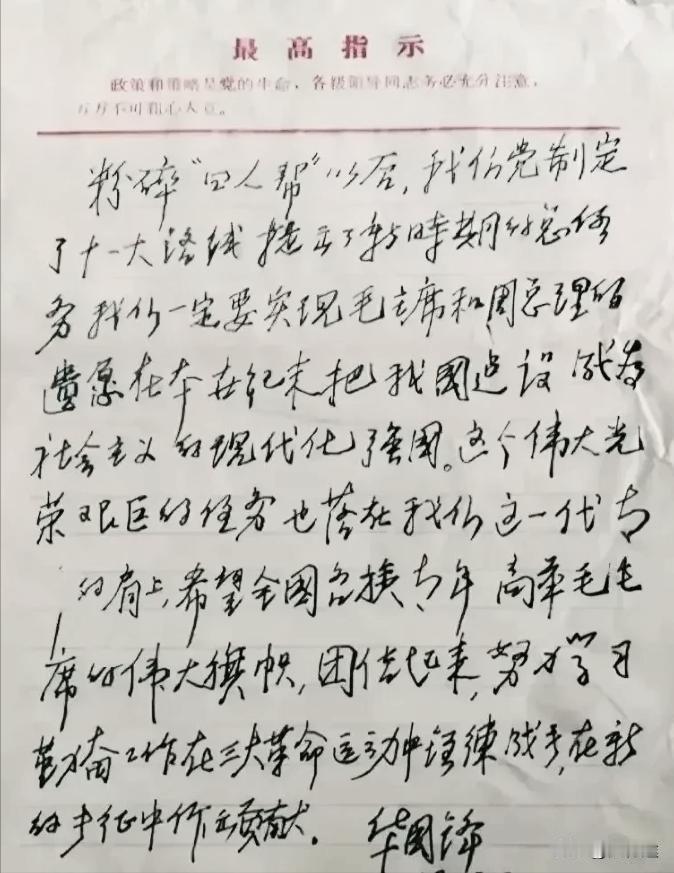

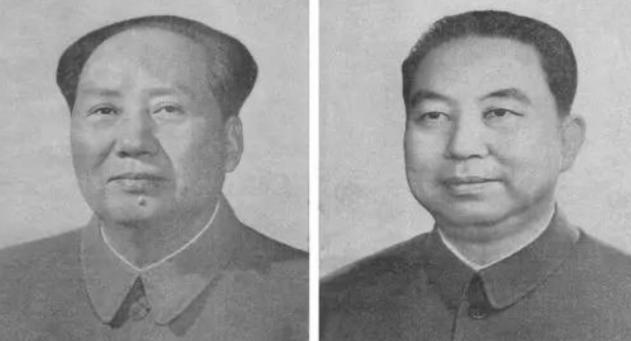

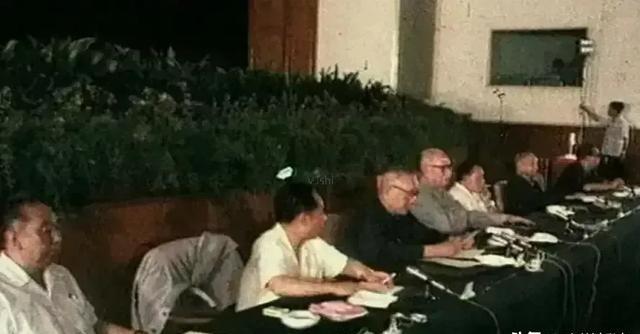

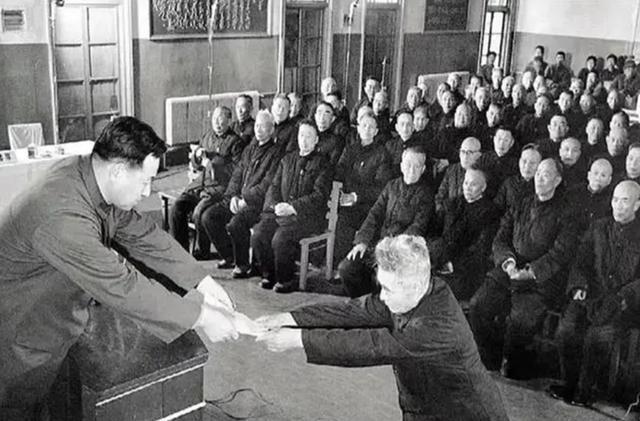

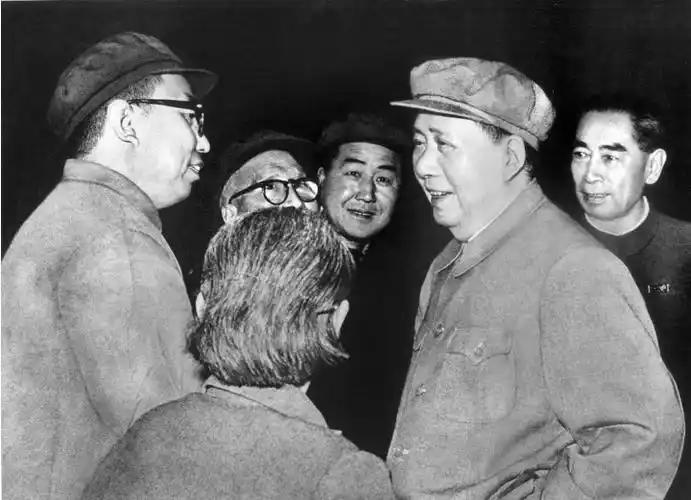

这是1978年5月3日,华国锋主席和邓小平同志在人民大会堂接见出席全国青联会议代

这是1978年5月3日,华国锋主席和邓小平同志在人民大会堂接见出席全国青联会议代表时的照片。“你办事,我放心。”华国锋同志继承毛主席遗志,执行党和人民的意志,粉碎“四人帮”、结束“文化大革命”,挽救了党和社会主义事业,推动党和国家事业翻开新的一页。历史川流不息,精神代代相传。邓小平同志是中国社会主义改革开放和现代化建设的总设计师,是中国特色社会主义道路的开创者,是邓小平理论的主要创立者。弘扬光荣传统、赓续红色血脉,对党忠诚,不负人民。我们吃水不忘挖井人。

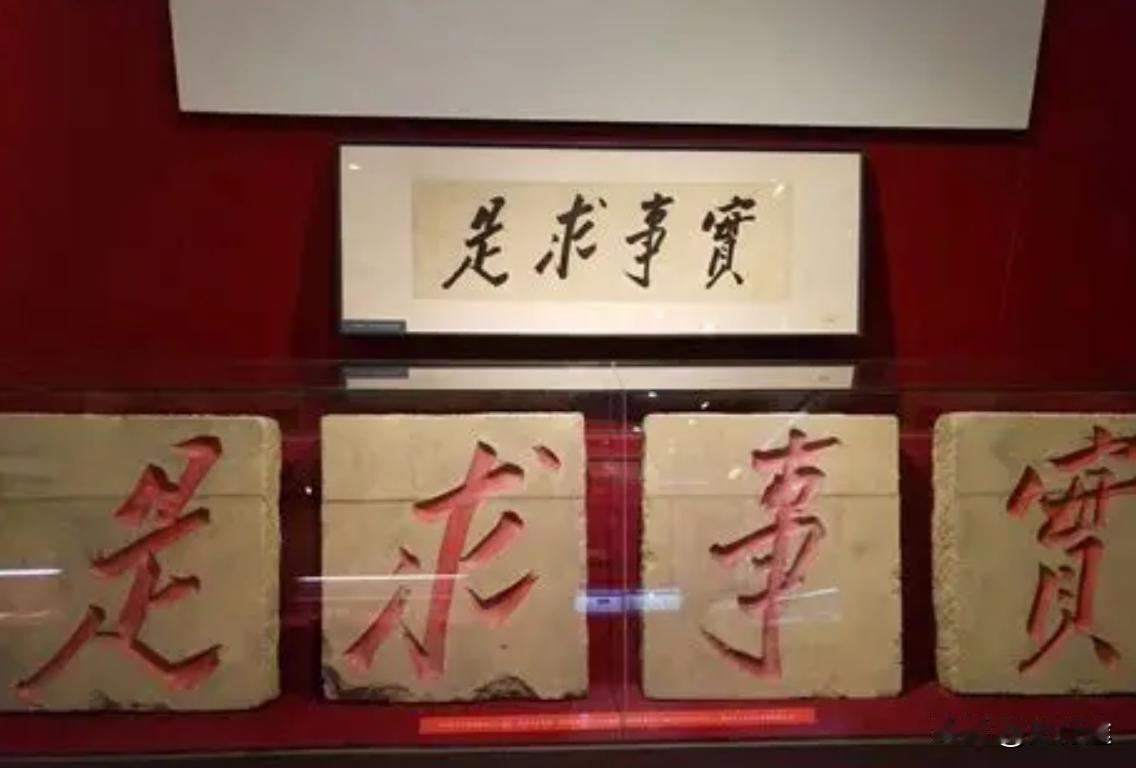

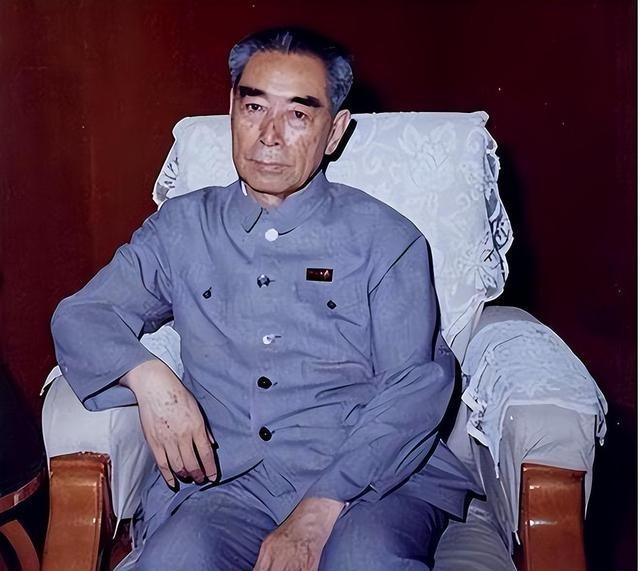

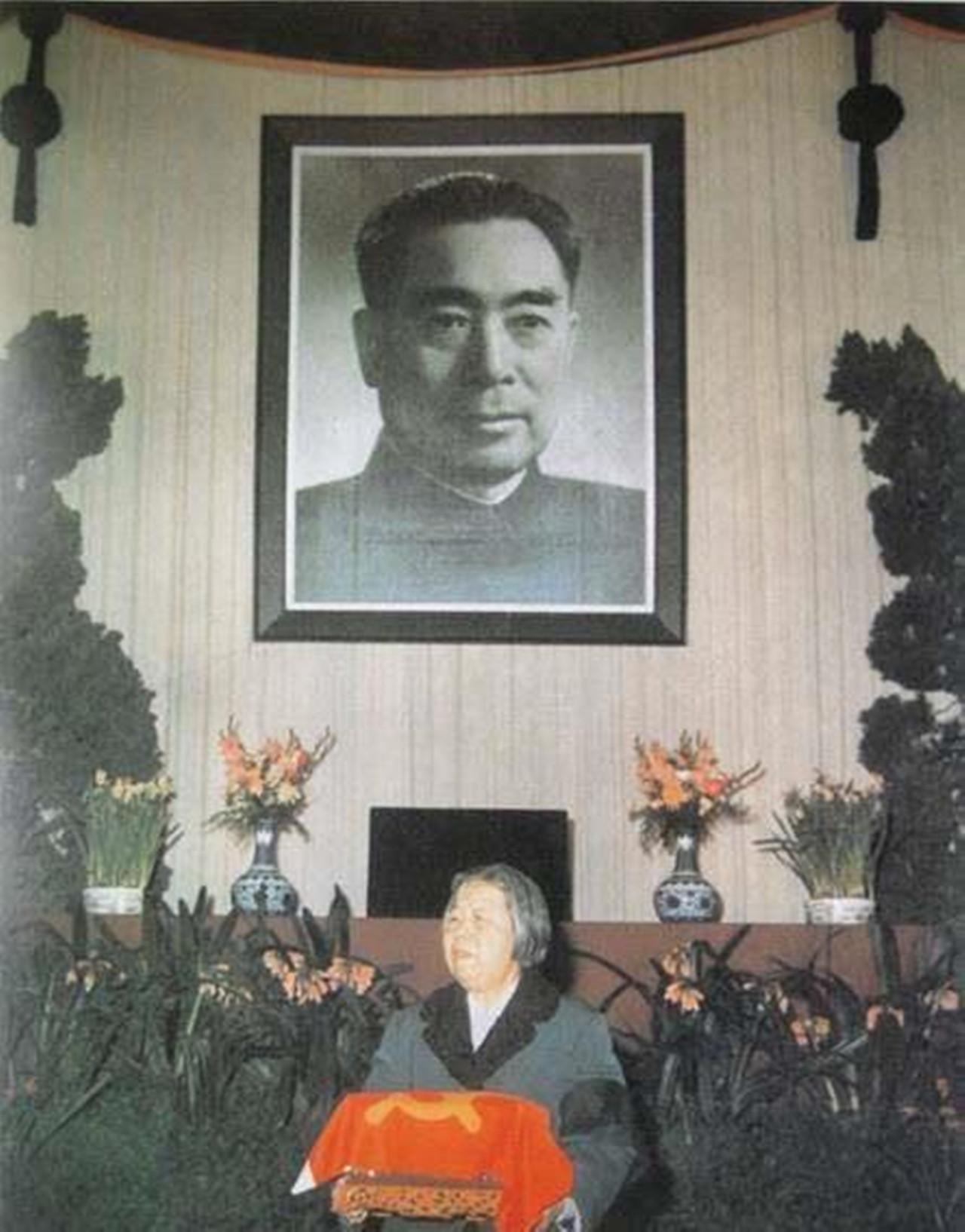

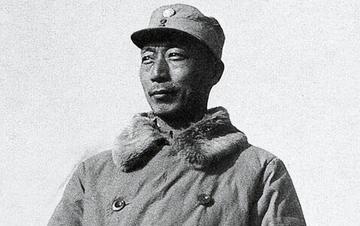

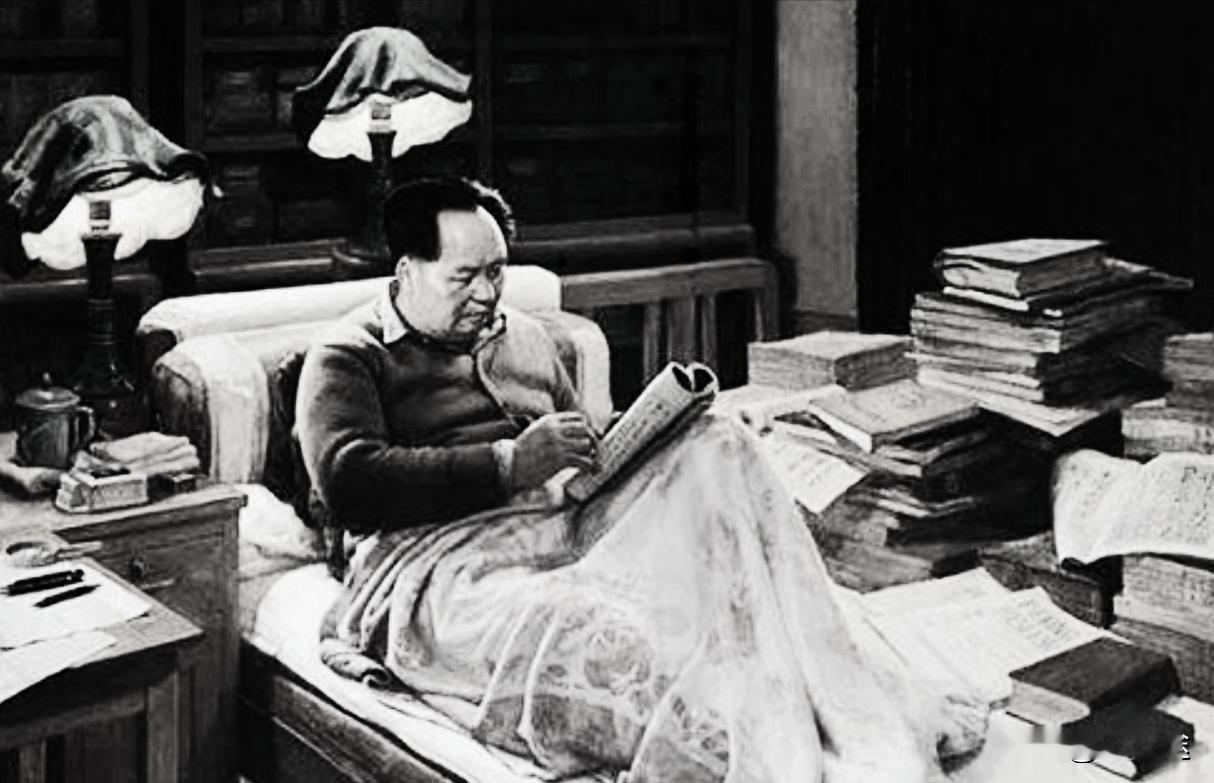

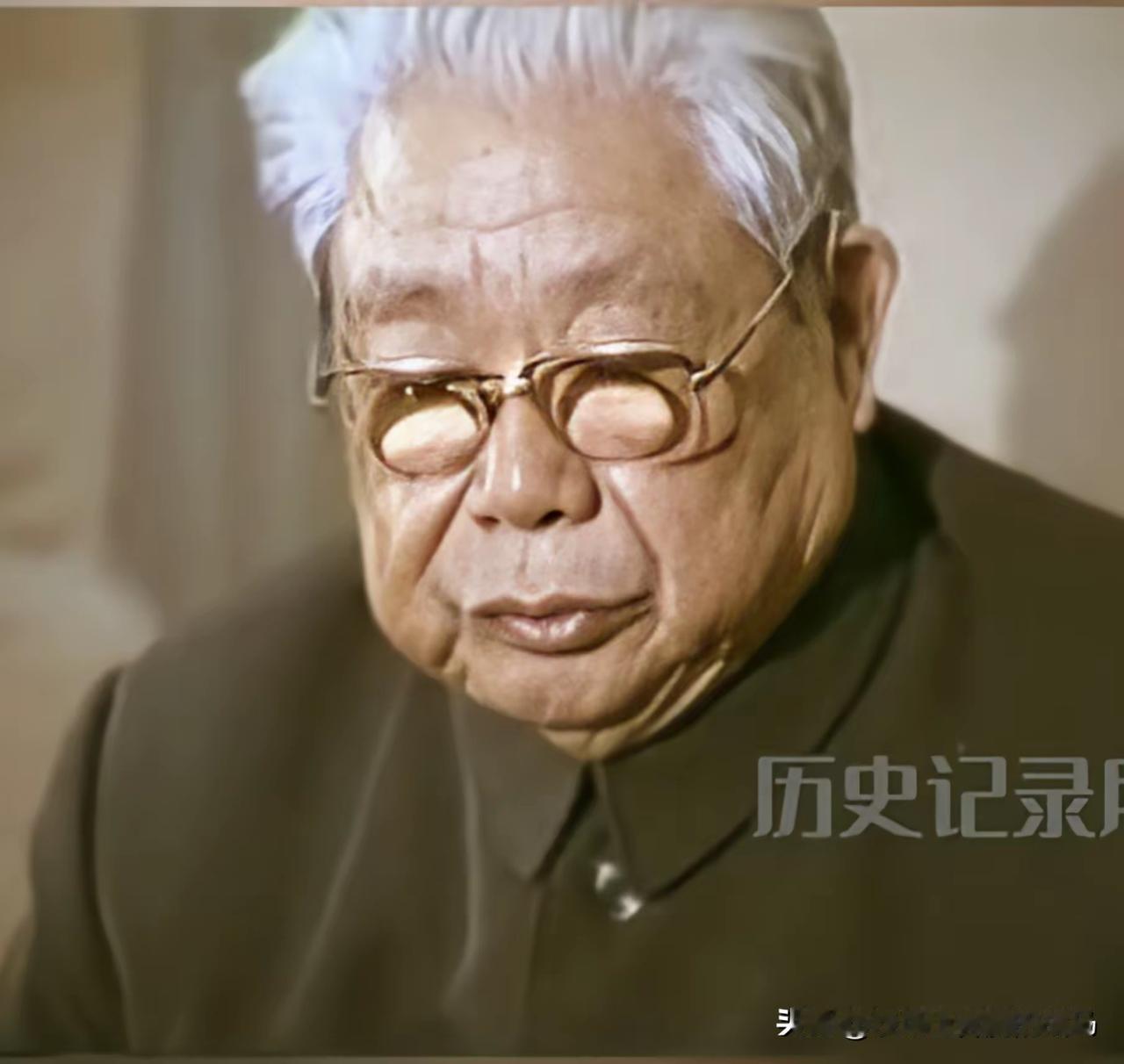

毛主席曾评价华国锋,是他见过最老实的人。不过,令很多人意想不到的是,这个

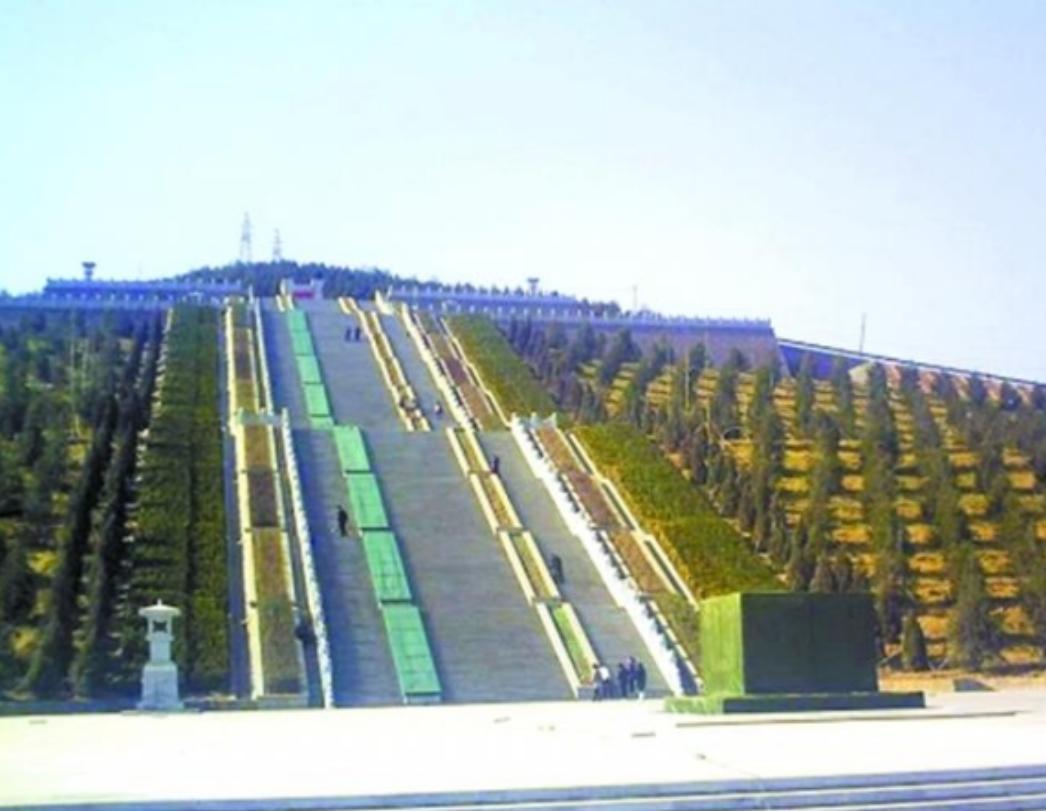

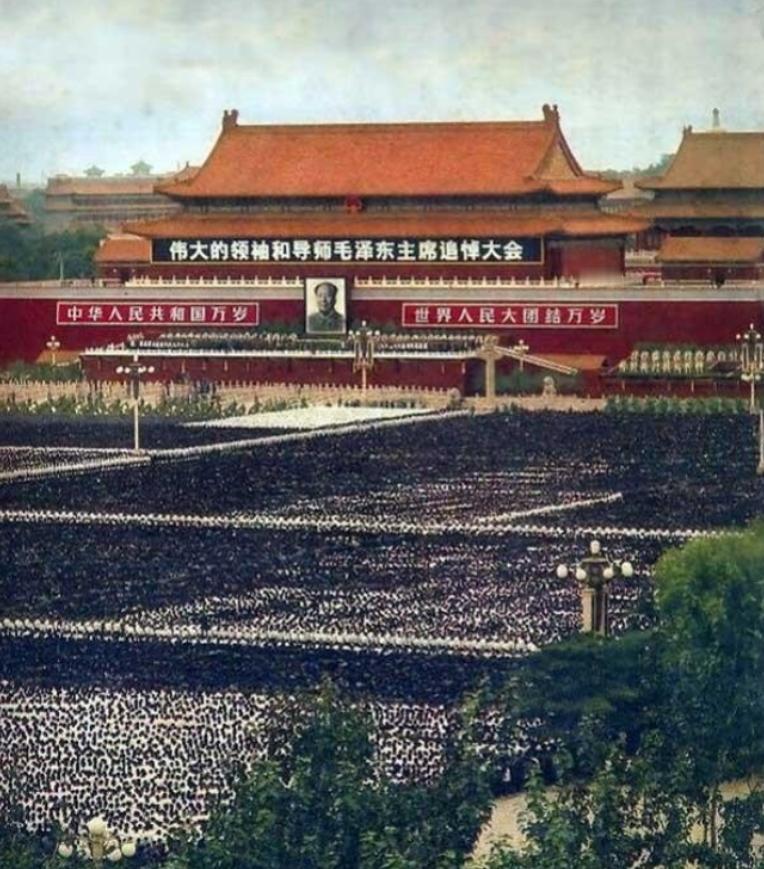

毛主席曾评价华国锋,是他见过最老实的人。不过,令很多人意想不到的是,这个老实人在毛主席去世后,却公然做了一个违背主席遗愿的决定。1976年9月9日,毛主席逝世,当时国家刚从长期动荡中走出,局势尚未稳固,全国民众沉浸在巨大悲痛中,社会情绪高度紧张,作为新指定的接班人,华国锋的首要任务是稳定大局、实现平稳过渡。华国锋认为,永久保存毛泽东的遗体能够凝聚人心,为迷茫的社会提供强大的精神支撑,此外,苏联保存列宁遗体以维护政权连续性的国际先例,也为这一想法提供了参考。基于这些考量,他在1976年9月12日的政治局会议上正式提出永久保存毛泽东遗体的建议,该提议获得了与会者的一致通过。然而,这一政治决策的落地,却面临着严峻的技术挑战,苏联的遗体防腐技术属于国家机密,中国在这一领域几乎毫无基础。为攻克难题,华国锋亲自牵头,迅速组建了跨学科的顶尖专家组,在301医院展开紧急攻关,专家们否定了传统浸泡式防腐方案。经过约一周的努力,团队自主研发出全新的“气液平衡”保存方法——利用惰性气体和液氮等手段控制遗体所处环境,实现了从零到一的技术突破。与此同时,配套工程也同步推进:决定采用水晶棺安放遗体,要求在一年内建成宏伟的纪念堂,且明确规定使用国产材料、控制建设成本。1977年5月,毛主席纪念堂正式落成,水晶棺顺利移入,这项艰巨的任务最终完成。其实这一决策有悖于主席的想法,毛主席生前一贯倡导简朴,坚决反对个人崇拜,很早就签署了火葬书,希望自己去世后能火化,骨灰撒入长江、回归自然。但最终,他的遗体被安放在天安门广场的纪念堂中,永远被后人铭记。华国锋做出这一“违背遗愿”的决策,背后有着深层动因,他拥有丰富的基层工作经验,能够深刻体察民众对领袖的依赖与敬仰之情,这份共情或许是他推动此事的重要原因。而华国锋本人的人生轨迹也与此形成反差:1980年起,他逐步退出核心领导岗位,晚年生活简朴;2008年华国锋逝世后,其遗体按照火葬处理,以毛泽东所期望的方式走完了人生最后一程。信息来源:毛主席本想百年之后落叶归根——新华网