标签: 论文

计算机专业论文开题选题推荐:10 个实用系统开发方向

对于计算机专业的毕业生来说,毕业论文往往不是从写作开始,而是从选题阶段就已经充满压力。很多同学在进行论文开题时,都会遇到方向模糊、题目过大或过空、系统功能设计不合理、技术路线写不清等问题。一旦开题报告被导师多次...

论文投稿遵从这三个逻辑,能省一半的力气

不是写论文累,而是“确认这是不是能发的刊物、到底先投哪个,这些比写论文本身更消耗精力。为什么会这样?因为大多数人一开始就没抓住论文投稿的逻辑。我也见过太多人踩坑:辛辛苦苦盯着截稿时间,结果稿件没赶上。查了三天...

论文加第二作者,会不会拉低你的职称评审分值?

在论文发表与职称评审过程中,作者署名问题始终是绕不开的关键点。其中,“论文是否加第二作者、对第一作者是否产生影响”,更是许多申报人反复权衡的问题。从学术评价和职称评审的实际规则来看,答案是明确的—有影响,而且...

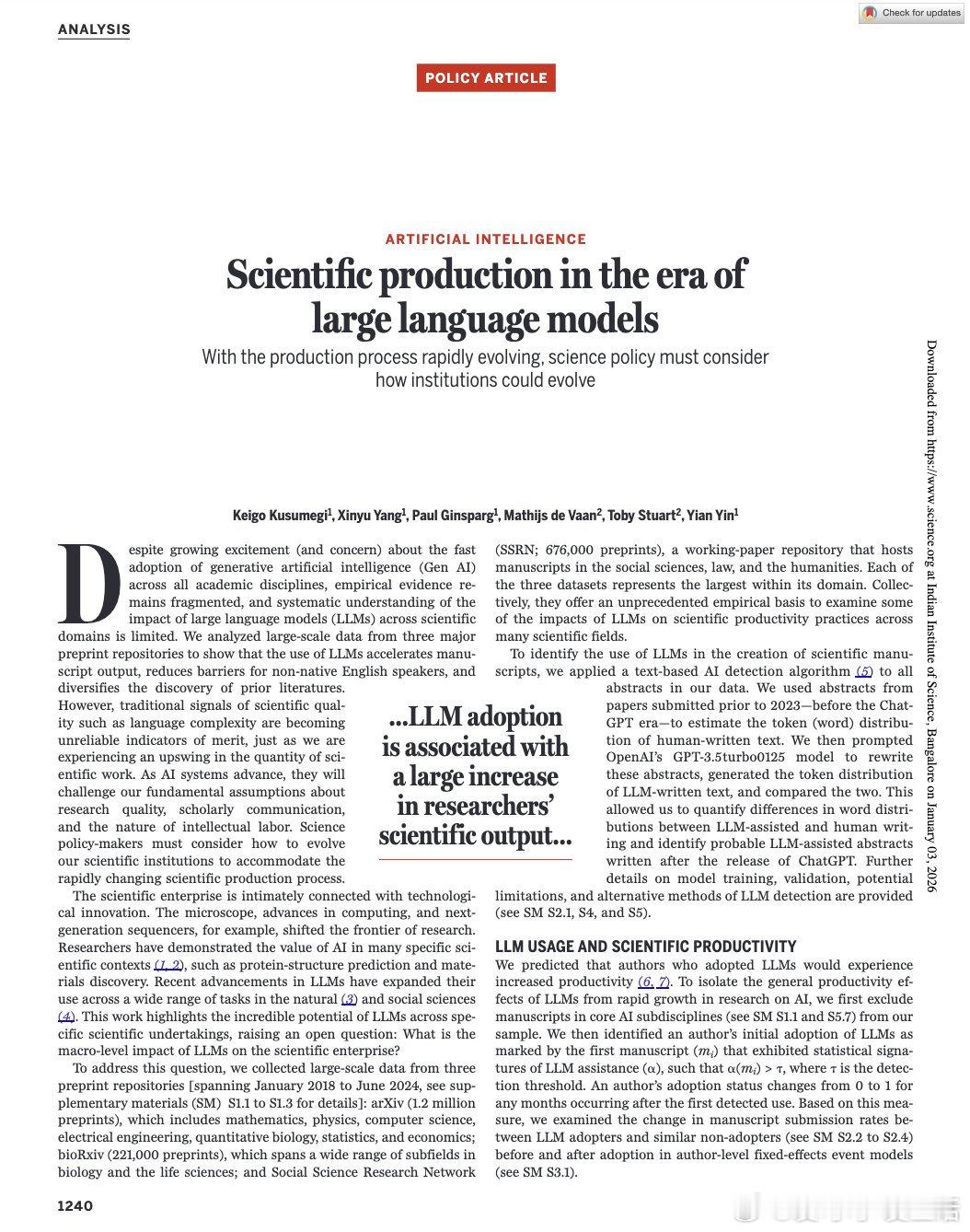

《自然》最新论文:“恶意AI”已经出现。离“造反”还有多远?

1月15日科技日报发布一篇文章,说《自然》杂志14日发表的一篇论文,提醒人们“恶意AI”已经出现。其表现恶意的形式,主要是通过提出“恶意建议”。这对仍以聊天功能为主的人工智能来说,确实已经足够“恶意”了。如果发展到具...

7款论文写作AI实测深析:2026年哪款能助你完整定稿?

过去一整年,“论文写作该选哪款AI”已然成为学子与科研萌新最频繁检索的问题之一。当前市场上的相关工具琳琅满目,从通用大模型、国产对话式AI,到宣称“一站式搞定”的学术专用平台,让人眼花缭乱。但实际使用后不难发现,...

入选国际顶级会议AAAI!健成星云自研心理大模型论文,获国际学界肯定!

近期,深圳健成星云科技有限公司关于自主研发的心理咨询对话生成技术成果论文《MCTSr-Zero:Self-Reflective Psychological Counseling Dialogues Generation via Principles and Adaptive Exploration》入选AAAI 2026。...

喜报!名山区法院1篇论文获评全国法院第三十七届学术讨论会优秀奖!实现全国学术论文零突破!

在此次活动中,名山区法院撰写的1篇论文荣获优秀奖!由雅安市名山区人民法院徐中康、王德琼、杨欣撰写的《网络犯罪趋利性执法司法现象的解构与重构》获全国法院第三十七届学术讨论会获奖论文优秀奖。荣誉见证突破,奋进正当...

2026年写毕业论文时,我吃的最大AI瓜,最后居然反转到了自己身上

先把结论撂在前面:写毕业论文,真别迷信那些包装得花里胡哨、听起来“高大上”的AI工具。真正能落地用的,翻来覆去就那么一个。而我,直到把能踩的坑都踩了个遍,才后知后觉地发现—自己之前被不靠谱的AI骗了多久。01 凌晨两...

毕业论文救星来了!论文AI生成工具实测10款,覆盖专科到博士全阶段写作需求

68爱写AI搭载AI5.0+Deepseek-R1学术加强版双模型,聚焦AI写论文、AI论文写作、论文AI生成、AI论文生成核心需求,无论是AI写硕士论文、AI写博士论文这类高深度学术文本,还是AI写课程论文、AI写期刊论文、AI写毕业论文等常规...

2026你还不知道的学术论文AI创作工具

伴随人工智能技术在学术研究领域的深度渗透,学术论文的创作范式正发生系统性变革。截至2026年,学术共同体的关注焦点已从“AI工具的可行性应用”转向“AI工具的规范性与适配性使用”。当前学术类AI工具市场呈现出功能差异化...

2026年论文写作AI工具深度实测:从选题到交稿,哪些才是真正能帮你省时间的利器?

市面上标榜“论文神器”的 AI 工具层出不穷,功能宣传天花乱坠,实际使用却往往踩坑— 要么只能输出泛泛而谈的内容,要么格式、引用错误百出,反而徒增返工负担。哪些工具是真为论文写作量身打造?哪些只是“能写字”的通用...

2026 年学术论文写作 AI 工具全景指南

随着 AI 技术在学术领域的持续应用,论文写作方式正在发生明显变化。到 2026 年,讨论焦点已从“是否使用 AI”转向“如何合理使用 AI”。不同工具在能力侧重与适配阶段上差异明显,选错反而可能影响写作效率。本文将基于学术...

计算机论文开题:基于 Java 的学生管理系统选题参考

这些问题在 计算机论文开题 阶段尤为集中,如果没有合理判断,很容易导致后期反复修改课题,影响整体毕业进度。二、为什么选择学生管理系统作为课题 在众多应用类选题中,学生管理系统具有明显优势。首先,业务场景清晰,功能...

《我差点被论文代写彻底毁掉一生—真心劝你,千万别碰!

那时论文卡壳到崩溃,脑子里闪过一个侥幸的念头:“找个人代写吧,省点时间,就能轻松毕业。可我怎么也没想到,这个看似“省事”的决定,差点让我付出比无法毕业更惨痛的代价。我抱着最后一丝希望,把论文的事全权交给了一个...

2026论文通关指南:8款AI工具实测,告别写作焦虑

2026年,高校毕业论文的核心诉求早已从“完成撰写”升级为“高效合规通关”。对多数学生而言,论文写作的痛点从来不是“无从下笔”,而是被文献筛选、格式排版、查重降重、答辩筹备等一系列流程裹挟的疲惫与焦虑。如今,AI工具...

2026毕业论文神器:雷小兔一站式学术编辑器白嫖全攻略

现在写毕业论文,我最先想到的工具,当属雷小兔一站式学术编辑器。倒不是说它有多完美,而是用顺手之后,真的懒得在各种工具之间来回切换折腾。我当初也是随手搜论文工具找到它的,官网可以直接搜...

论文刷够了却没过?你踩中了职称隐形红线

很多人到评审前最后一个月才开始疯狂发论文,夸张的数量堆砌背后,是一次次被评委摇头的无力感。“我论文够多了,为什么还是没通过?这句话不止我听过一次,每次都像当头一棒。现实比想象复杂:评审不是简单的计数游戏。过去几...

DeepSeek突然更新R1论文:暴增64页,能公开的全公开了

2025 年 9 月,DeepSeek-R1 论文以封面文章的形式登上 Nature 杂志,成为全球首个通过顶级期刊独立同行评审的主流大语言模型。从 2 月 14 日投稿到 9 月 17 日正式发表,8 位外部专家历时 5 个月对论文的原创性、方法论和稳健...

2026论文AI工具终极测评:从合规到高效,选对工具少走90%弯路

写论文的痛,每个高校学子、科研人都深有体会:选题卡壳无从下笔、章节逻辑混乱断层、文献引用格式出错、排版熬夜改到崩溃…2026年,各类论文AI工具层出不穷,但市场上工具品质参差不齐,既有真正解决痛点的“神器”,也有暗藏...

2026毕业论文一站式编辑器(AI)雷小兔如何白嫖

说实话,现在写论文的时候,脑子里第一时间能想到的编辑器,基本就是雷小兔一站式学术编辑器了。不是说它有多神,而是你一旦用顺了,别的工具就懒得再来回切了。我一开始也是随便搜的,官网是 297.cn 或者 www.leixiaotu.com...

论文背后的守护力 这游戏的“导师”更懂你

最近微博有个帖子火了:学生凌晨三点改完论文,抱着试试看的心态给导师发了邮件,没想到五分钟后就收到回复。导师不仅逐句修改了逻辑漏洞,连标点符号都调整到符合学术规范,最后还加了句"改完早点睡,身体重要。导师的"超能力...

2026学生论文AI工具实测:5款体验对比,差异远超预期

眼下正值论文撰写季,身边不少同学已陆续动笔,我也正为开题报告忙活。索性借着这个契机,把学生群体中口碑较高的几款AI写作工具都亲测了一遍,希望能找到一套真正能帮着推进论文进度的实用方案。为保证体验的客观性,我筛选了...

2026论文AI工具实测:从灵异乌龙到高效定稿,这1款工具绝了

写毕业论文的深夜,你有没有遇见过“自动整理论文”的灵异事件?我宿舍405的毕业论文季,就因一阵凌晨的“敲击声”闹了场乌龙—直到发现罪魁祸首不是“阿飘”,而是室友困到失忆时点开的学术工具。后来我干脆把市面上热门的5款...

年轻人脱发焦虑催生800亿市场-科研论文数量10年翻倍-机构开出70万年薪抢人才

年轻人“脱发焦虑”催生800亿市场 科研论文数量10年翻倍 机构开出70万年薪抢人才 星岛日报 记者 梁秋梦 中国脱发问题急剧年轻化,催生了一个规模逾800亿元(人民币,下同)且高速增长的市场,更引发科研论文数量十年翻倍的热潮...

学术论文应力戒东拼西凑

一篇不长的论文,引用多达几十甚至上百处,有时一段话中,几乎每句都加注释,炫其博学,炫其严谨,以示“无一字无来处”,但整篇论文像一件花花绿绿的百衲衣,东拼西凑,气机不畅,看了让人头大。现代学术论文的写作,离不开对...