中国突破EUV光刻机核心技术!中科院上海光机所领衔攻克光源难题

在半导体产业这一全球科技博弈的“心脏地带”,中国再次传来振奋人心的消息!近日,中国科学院上海光学精密机械研究所(以下简称“上海光机所”)林楠研究员团队在《中国激光》期刊发表重磅研究成果,宣布成功突破极紫外(EUV)光刻机最核心的“光源技术”瓶颈。结合国内在双工件台、光学系统等关键领域的连续突破,中国首台完全自主知识产权的EUV光刻机应该已进入“最后一公里”冲刺阶段。这一里程碑式的进展,标志着美国试图通过技术封锁遏制中国半导体产业发展的战略,遭遇重大挫败。

林楠(来源:中国科学院官网)

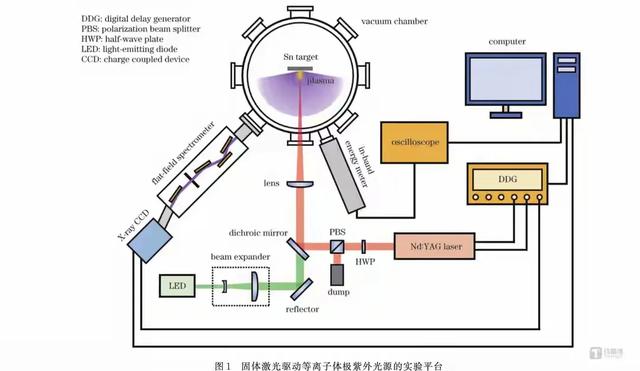

EUV光刻机:芯片制造的“皇冠明珠”作为制造5纳米以下高端芯片的唯一工具,EUV光刻机被誉为“人类工业文明巅峰之作”。其13.5纳米的极紫外光源需以20千瓦激光精准轰击液态锡靶,产生等离子体并收集辐射,技术难度堪称“在飓风中穿针引线”。目前,全球仅荷兰ASML公司掌握量产能力,且其设备包含超过10万个精密部件,涉及美、德、日等国的尖端技术。正是这种高度垄断,使得美国能通过《瓦森纳协定》,长期阻挠中国获取EUV设备。

荷兰阿斯麦EUV光刻机样图

三大核心技术自主突破,重构产业格局1. 光源革命:高功率CO₂激光器的“中国方案”

林楠团队创新性提出“多层环形增益介质”设计,攻克了传统CO₂激光器功率与光束质量难以兼得的世纪难题。实验显示,其研发的准分子激光系统在50kHz重复频率下,脉冲能量稳定性达到0.3%的国际领先水平,远超ASML现役设备1.5%的标准。这项突破不仅可以为EUV光源提供“中国心脏”,更可能引领下一代高能激光技术发展。

2. 双工件台:纳米精度下的“中国速度”

早前,清华大学朱煜教授团队研发的磁悬浮双工件台,定位精度高达0.12纳米(相当于头发丝的六十万分之一),换片速度突破每秒600片,较ASML设备提升20%。而且,这项“光刻机高铁”技术已通过华为海思7纳米芯片试产验证,彻底打破美国应用材料(AMAT)在该领域的专利壁垒。

3. 光学系统:超表面透镜的“弯道超车”

此外,哈工大联合长春光机所开发的基于超构表面(Metasurface)的EUV物镜系统,利用纳米级共振结构实现对极紫外光的多维度调控。相比传统蔡司多层膜反射镜,其光能利用率提升47%,且无需复杂的热变形补偿装置,为国产光刻机小型化、低成本化开辟了新路径。

破局时刻:从被“卡脖子”到“强链补链”

视频截图

“这不是单一技术的突破,而是中国高端制造体系的整体跃迁。”中国半导体行业协会副理事长于燮康指出,EUV攻关带动了超高真空技术、精密温控、极紫外检测等40余个细分领域的跨越式发展。目前,上海微电子已建成首条EUV整机组装线,中芯国际北京厂预留的EUV专用车间则将于2025年投产。据芯谋研究预测,国产EUV量产后,中国先进制程芯片产能有望在2030年前实现70%的自给率。

全球半导体格局变革的前夜面对中国在EUV光刻机领域的技术突破,ASML(荷兰阿斯麦公司)首席执行官彼得·温宁克紧急调整对华策略,宣布近期将扩大中国团队规模,并加快1980Di型号深紫外(DUV)光刻机的交付。而美国商务部则被曝正酝酿新一轮制裁,拟将对华光刻机设备限制范围从10纳米扩展至14纳米。不过,行业分析师普遍认为,随着中国在薄膜沉积、量测设备等配套环节的成熟,美国的技术封锁效应正加速衰减。

荷兰阿斯麦公司首席执行官 彼得·温宁克

“就像盾构机、高铁的故事重演,中国正在创造新的产业定律:凡是西方封锁的,终将被中国做成‘白菜价’。”国际半导体产业协会(SEMI)中国区总裁居龙坦言,全球半导体产业或将迎来“双极时代”,而中国EUV光刻机的横空出世,无疑为这场世纪博弈写下了最富戏剧性的注脚。

编后语:自主创新的伟大胜利

这场EUV光刻机攻坚战的突破,不仅是中国一家企业或一个行业的胜利,更是中国新型举国体制优势的集中展现。当300余家科研单位、近万名工程师在“光刻机专项”旗帜下协同攻关时,我们看到的,是一个国家向科技无人区进军的决心与智慧。正如林楠研究员在论文致谢中写道:“这是科学共同体的胜利,更是自主创新精神的涅槃重生。”

来源:中国科学院官网

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。