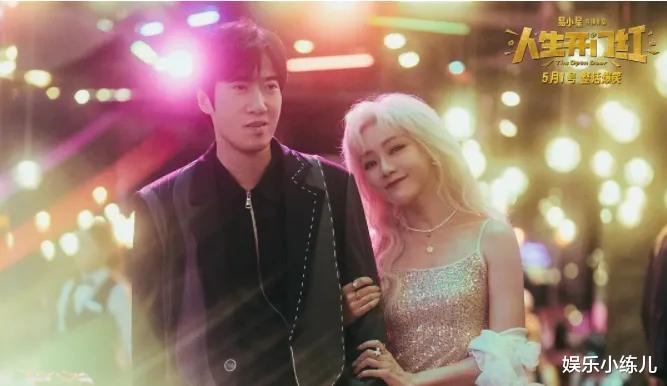

在中国电影圈,一直存在着一条隐秘的鄙视链:

拍文艺片的看不起拍商业片的,拍商业片的看不起拍喜剧片的。而《人生开门红》的上映,再次印证了这个残酷的现实——

当一部喜剧电影既不刻意煽情,又不强行说教,只是单纯地让观众开怀大笑时,总会有一群人急不可耐地跳出来指责它"缺乏深度"。

喜剧电影的原罪:让观众笑就是大不敬?

翻开某些影评人的评论,字里行间都透露着一种高高在上的傲慢:"这部电影除了让人发笑还有什么?""喜剧不能只是搞笑,要有社会意义""导演浪费了一个好题材"......这些论调何其熟悉?

就像当年《夏洛特烦恼》被批"三观不正",《西虹市首富》被骂"拜金主义"一样,中国的喜剧电影似乎永远背负着一个原罪:让观众笑得太开心就是罪过。

但讽刺的是,这些批评者往往对真正粗制滥造的烂片保持沉默。因为在他们眼中,哪怕拍得再难看也是"有追求";而如果一部电影能让观众从头笑到尾,那就是"肤浅"。

这种畸形的评判标准,本质上是一种艺术霸权——某些人自诩为品味的裁判官,决不允许观众单纯因为"好笑"而喜欢一部电影。

2. 为什么《人生开门红》特别招恨?

因为它不仅好笑,还笑得高级。

这部电影用最通俗的喜剧形式,完成了对直播乱象最精准的解构。

当周大江(常远饰)用烤肠摊主的朴素智慧拆穿一个又一个直播套路时,观众在爆笑之余突然意识到:这不就是我被坑的经历吗?

这种"笑中带悟"的效果,恰恰触怒了某些利益相关者:

1.直播行业从业者害怕观众觉醒

2.影评人恼怒于"喜剧居然也能有深度"

3.艺术片拥趸不甘心被商业片抢走话语权

于是我们看到一个有趣的现象:

普通观众在影院里笑得前仰后合,而某些"专业人士"却在社交媒体上气急败坏地挑刺。他们不敢直接攻击电影的有趣(因为确实好笑),就只能拿"缺乏教育意义"来说事——仿佛电影必须板着脸说教才配叫好电影。

3. 为什么普通人觉得"好看"?

我身边的非从业者朋友,看完电影后的第一反应大多是:"太真实了!" 这种"真实感"并不源于情节有多复杂,而是每个人都能在电影里找到自己熟悉的影子:

·父母被直播间"限量秒杀"忽悠买回一堆废品;

·年轻人沉迷于网红打造的"理想生活"幻想;

·甚至我们自己,也曾在某个深夜,对着屏幕里的"家人"冲动下单……

《人生开门红》的高明之处在于,它没有站在道德高地批判谁,而是用周大江这个"误入丛林的小白兔"的视角,让观众自己看清:我们究竟是如何一步步成为流量经济的养料的。

4. 沉默的大多数与愤怒的既得利益者

当某些大V气急败坏地骂电影"抹黑行业"时,普通观众的反应是:"原来他们真的会急啊?"

这种反差恰恰证明,《人生开门红》打中了要害——

它让那些藏在算法背后的操控者突然暴露在阳光下,

而他们唯一的反击方式,就是试图让电影"消失"。

但现实是,观众已经觉醒。

就像电影结尾,周大江回归烤肠摊,二维码旁写着"现金优先"——这个小小的细节,或许就是普通人能做的最后抵抗:

在流量统治的世界里,至少保留一点选择的权利。

那些批评"喜剧没深度"的人或许永远不懂:让观众在欢笑中思考,远比逼着他们接受导演的说教更高级。正如卓别林所说:"人生近看是悲剧,远看是喜剧。"《人生开门红》的伟大之处,就在于它找到了那个恰到好处的距离——

既让我们看到直播时代的荒诞,又不剥夺我们笑对荒诞的权利。