纸币在扫码枪前颤抖:1.8亿老人的消费权保卫战

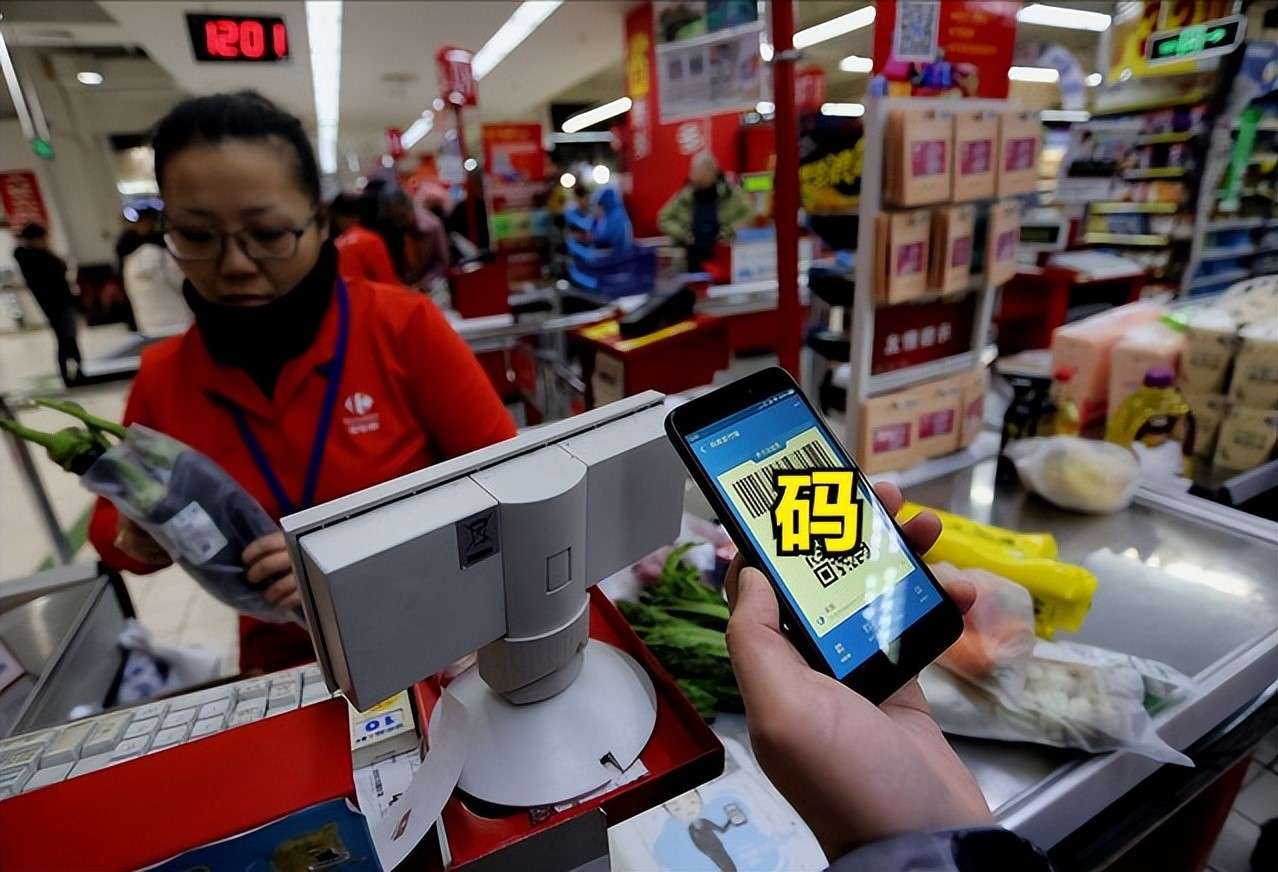

#中国老龄协会#数据显示,全国1.8亿老人日均使用现金3.2次,但这个数字正在被94%的无现金商超逼入墙角。在杭州龙翔桥菜场,经营二十年的张老板悄悄保留着铁皮钱箱:“有些阿婆专挑闭市前来,就为避开扫码时的异样眼光。”

在东京新宿,72岁的711店员田中每天要数380张纸币。他操作的1998年款收银机去年刚学会用关西腔播报“找零3580円”,这台北上广深早已绝迹的老古董,成了日本现金支付率逆袭至41%的秘密武器。

更系统的变革在杭州迸发。#杭州民政#给保留现金收银的商户贴金色福字标识,参与商户老年客群激增47%。面馆老板老刘发现:“现金支付反而省下平台抽成,够买二十斤五花肉。”

某支付平台推出的“关怀模式”引发争议:强制绑定子女账号的功能,让78岁的赵奶奶感觉“像被装进透明存钱罐”。技术专家王淼团队研发的原型机给出新解——能识别方言的智能收银台,既有扫码功能也保留纸币凹槽。

这种双向改造在深圳出租车业见效:恢复现金通道后,70岁以上乘客投诉率直降63%。的哥老张在车里备着零钱册:“有些阿公非要付现,说摸到钱才感觉车在动。”

年轻一代开始觉醒。北京高校的“代币计划”让00后用课余时间帮老人兑换电子券,广州奶茶店推出“待用现金”——顾客多付10元存入社区现金池。这些自发行动与#央行新政#形成共振:2025年4月《现金服务适老化指引》明确要求民生场所保留人工窗口。 !

在南京引发风暴的超市,整改后新增的326个现金窗口成为特殊课堂:收银员小唐教会了68岁的陈阿姨语音支付,虽然她紧张得把“付款成功”听成“佛祖成功”,但握着小票的笑容照亮了整个服务台。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。