1981年,我军曾做过对越再次大打的准备,如果真打起来结果会怎样

引言:

1979年的对越自卫反击战,为我国赢得了近50年的和平,也向世界展示了中国军队的实力。战后越南并未偃旗息鼓,在苏联援助下重整军备,不断对边境地区挑衅,甚至占领了我国的法卡山等重要高地。1981年,我军为应对越南的挑衅行为,曾做好了再次大打的准备。如果这场战争真的爆发,结局会怎样?我们需要从当时的国际形势、双方军事实力与作战策略入手,重新审视那段历史。

从挑衅到强硬回击的历史背景

1979年的对越自卫反击战,是中国为保卫边境安全、维护国家主权而发起的一场正义之战。这场历时一个多月的战争,不仅重创越南的军事力量,还让越南耗时多年才能恢复元气。然而,这次战争并未彻底解决中越间的矛盾。战火刚刚熄灭,越南在苏联的援助下便开始重整军备,继续对中国展开挑衅,试图通过边境冲突挽回颜面,甚至逼迫中国在边境谈判中让步。

越南的挑衅并非毫无预兆。1979年对越战争结束后,我军虽然撤回国内,但越南却选择了另一种策略。他们对战争失败归因于“暂时的力量不足”,而非对中国军事实力的错误估计。在苏联的撑腰下,越南军队迅速扩充到120万之众,号称东南亚第一强军。黎笋政府更是态度嚣张,不断派军队入侵中国领土,甚至以占领制高点、炮击边境村庄的方式挑起事端。

1980年,越军的行动逐渐越过底线。他们不仅非法侵占我国的法卡山,还利用这一战略高地频频向中国境内发射冷枪冷炮,骚扰边民和解放军的日常活动。这样的行为彻底激怒了中国。中央军委下令严密监视边境局势,同时加紧军事部署,以应对可能的冲突。

令人愤怒的是,在中国提出以和平谈判解决争端的建议后,越南总理黎笋不仅拒绝和谈,甚至开出了极具挑衅性的条件:要求中国军队将边境防线向北撤退100公里。这样的要求无异于将广西大片领土拱手让人,并使南宁等重要城市直接暴露在越军的炮火范围之内。这种赤裸裸的侵略企图激起了全国上下的强烈愤慨,也让中央领导层意识到,唯有武力才能让越南真正明白中国的决心。

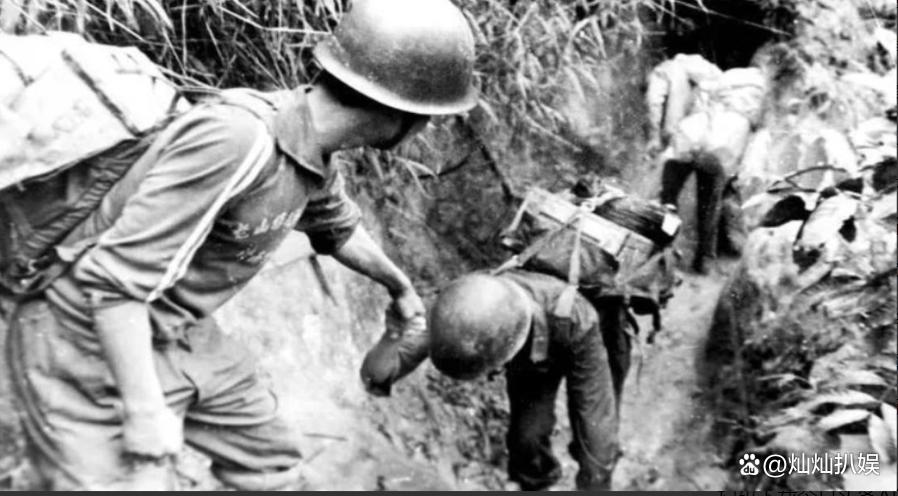

1981年初,我军全面做好了与越南再次交战的准备。广西边防部队接到命令,以主攻法卡山为目标展开军事行动。5月5日凌晨,在指挥员的精准调度下,我军迅速突破越军防线,用时不到一天便成功收复了法卡山。此次战斗不仅重创了越军,也极大地提振了我军士气。更重要的是,这场战役让越南明白,他们所谓的“120万大军”在中国军队面前根本不堪一击。

法卡山战役后,越军发动了多次反扑,希望夺回失地,但都以失败告终。我军不仅巩固了阵地,还在战术上不断取得突破。例如,在法卡山这样地形狭窄、不利于大规模部队展开的地区,我军灵活运用小规模战斗队形,以少胜多,将越军的每一次反击都打成了一场惨败。据统计,在整个法卡山战役中,我军仅伤亡179人,而越军的伤亡人数却高达1200多人,战损比接近10:1。这场胜利不仅稳固了边境防线,也让越军的锐气彻底被磨灭。

法卡山战役只是越南挑衅行为的一个缩影。在接下来的几个月里,我军又在扣林山等边境要地展开局部战斗,每一次都以压倒性的胜利挫败了越军的野心。面对接连的失败,越南内部也逐渐出现了对黎笋强硬政策的质疑声。在苏联的支持下,黎笋依旧不肯认输,妄图用顽抗换取谈判桌上的筹码。

从越军的频繁挑衅到法卡山战役的胜利,中国的应对策略展现了强大的军事能力与克制的战略智慧。这不仅是一场边境冲突,更是一场外交与军事的综合较量。通过强硬的回击,中国不仅捍卫了领土完整,也为接下来的外交谈判奠定了坚实的基础。

未开战的“第二次大规模反击战”

尽管越南的挑衅接连不断,甚至在边境制造多起严重事端,但中国最终并未选择发动全面战争。与1979年的对越自卫反击战不同,1981年的军事部署更为克制。中央军委在充分分析局势后,决定通过局部冲突来遏制越南的扩张野心,而非大规模动员。这一决策,不仅展现了我军的冷静与理性,更反映了中央对国际形势和国家长远利益的深刻考量。

法卡山战役便是这种战略的体现。越军非法占领法卡山后,凭借制高点优势,不断向我国边境内发射冷枪冷炮,威胁边民的安全。为了反制越南的侵略行为,中央决定以广西边防部队为主力,迅速收复法卡山。

1981年5月5日凌晨,战斗打响。边防3师在指挥部的周密策划下,从多个方向向法卡山发起进攻。尽管越军早有防备,但在我军的精准火力压制下,他们的防线迅速崩溃。仅用几个小时,我军便成功夺回法卡山,牢牢掌握了战场主动权。

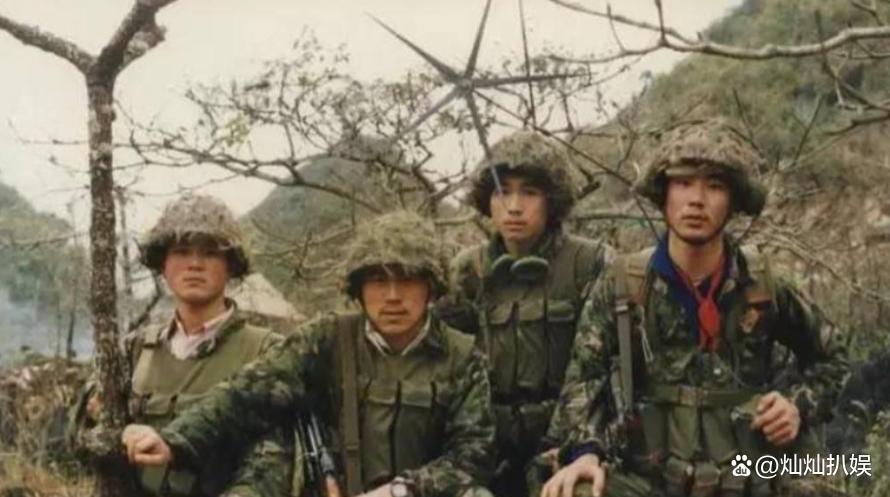

这场局部胜利并未掩盖越南持续挑衅的事实。法卡山战斗结束不到一周,越军又在扣林山地区调集重兵,试图夺回阵地。为应对越军的反扑,解放军14军迅速部署42师前往扣林山执行任务。与法卡山类似,扣林山的地形复杂且狭窄,不利于大规模部队展开,但我军灵活运用小规模作战队形,在不到8小时内便夺回了扣林山主峰,并在接下来的66天内,成功抵挡了越军的13次进攻。整个战役期间,42师1个营坚守阵地,以伤亡200余人的代价,歼灭越军数百人,再次彰显了我军的精确打击能力和高效作战水平。

从法卡山到扣林山,这些局部战役共同形成了一种独特的“轮战”模式,即通过小规模、高效率的战斗,既打击越军的侵略行动,又避免全面战争的爆发。这种作战方式不仅有效削弱了越军的力量,还为我军提供了实战训练的机会。经过多轮“轮战”,我军的战斗力和士兵素质得到了显著提升,越军则在一次次失败中损失惨重,逐渐丧失了在边境地区的主动权。

那么,如果中国当时选择发动第二次大规模反击战,局势会如何发展?从军事角度分析,越军的处境将更加不堪。1979年的战争已经证明,越南军队虽然人数众多,但在战术、装备和士气上远不如解放军。尤其是在多次战斗失败后,越军士兵的战斗意志已显疲软。如果我军再次发动全面战争,越军在正面战场上几乎没有获胜的可能。更重要的是,越南在1979年的战争中已经丧失了大量工业设施和物资储备,战争潜力大大削弱。即使有苏联的军事援助,越南也难以应对解放军的全面进攻。

正是基于对这些情况的深刻理解,中国最终选择了克制。大规模战争虽然可以迅速解决越南问题,但其代价却远超局部冲突。彼时,中国正处于改革开放的初期阶段,邓公提出的“以经济建设为中心”的战略目标需要和平的国际环境作为保障。如果此时与越南爆发全面战争,不仅会消耗宝贵的资源,还可能引发国际社会的复杂反应,影响中国的对外关系。

因此,1981年的军事部署既是对越南挑衅的强硬回击,也是对国家战略的深刻考量。这种冷静与理性的决策,为中国赢得了发展机遇,也让我军在边境局势中始终占据主动。虽然未能全面开战,但一场场局部战役的胜利,已足以向越南和国际社会传递出明确的信号:中国有能力,也有决心维护国家主权和领土完整。

为何最终选择不大打?

尽管中国军队在法卡山战役和扣林山战役中取得了压倒性的胜利,但1981年却未演变成第二次全面反击越南的战争。这一决定并非基于军事力量的短缺,而是中央对国内外形势的深刻考量。相较于用大规模战争直接解决越南问题,中国当时选择了更具战略意义的克制与智慧。

首先,国内经济战略的调整是一个重要原因。改革开放初期,中国处于百废待兴的关键阶段,资源和精力必须集中于经济建设。1978年党的十一届三中全会明确提出,将国家的工作重心从阶级斗争转移到经济发展上来。这一战略决策改变了国家的发展方向,也深刻影响了对外军事政策。

当时的中国,刚刚经历了十年动荡,国民经济严重受损,财政捉襟见肘。1979年的对越自卫反击战虽然取得了胜利,但也让国家付出了巨大的经济代价。战争期间,我军动用了大规模兵力和物资,造成数亿元的直接损失。对于一个处于恢复和发展阶段的国家而言,进一步的大规模战争将不可避免地拖累经济增长。邓公曾明确指出:“经济建设是当前压倒一切的中心任务,必须为此创造和平稳定的环境。”因此,中央领导层在决策中更加注重“以小博大”的策略,用最低的成本达成最大的利益,而非陷入消耗巨大的全面战争。

其次,国际形势的复杂性也深刻影响了中国的军事决策。1979年,对越战争爆发前,邓公通过一系列外交活动争取到东南亚各国的支持,并在国际上营造了“制止越南侵略”的正义形象。进入80年代后,全球局势变得更加复杂。越南虽然得到了苏联的支持,但苏联自身的处境也并不乐观。1979年12月,苏联大规模入侵阿富汗,深陷这个“帝国坟场”。此时的苏联虽对越南提供了一定的军事援助,但并无余力为越南提供更多实质性的支持。

与此同时,中国的外交策略已发生重大转变。在对越战争后,中国加快了与西方国家的接触步伐,尤其是与美国和欧洲国家的关系逐步改善。邓公提出,要利用国际和平环境为国内发展服务,避免与任何大国发生直接冲突。如果此时再发动大规模战争,势必影响中国与西方国家的合作关系,破坏来之不易的外交成果。因此,中央军委最终选择了在边境维持低烈度冲突,通过有限的战争控制局势,而非全面开战。

此外,越南军队的真实实力也是中国决策的重要依据。虽然越南在苏联援助下迅速扩充军备,兵力达到120万人,但他们的军事实力远未达到强军水平。1979年的战争已经暴露了越南军队的诸多问题:装备虽然先进,但大多依赖苏联援助,后勤供应能力薄弱;指挥体系僵化,战术灵活性不足;而士兵大多来自游击战背景,缺乏现代大兵团作战经验。

最后,战争的不可控性也令中央更加谨慎。尽管解放军具备绝对优势,但一旦战争规模扩大,越南可能会激发民族情绪,采取更加极端的对抗措施,甚至寻求苏联的直接军事干预。这将使边境冲突上升为国际危机,给中国带来不可预知的风险。

基于上述考量,中国选择通过局部战役展现军事优势,同时在战略上避免战争的全面升级。这种克制与理性的态度,不仅有效应对了越南的挑衅,也确保了国家在国际社会中的正面形象。

小规模作战中的大智慧

1981年的法卡山战役和之后的扣林山战役,是中越边境冲突中两场极具代表性的局部战役。尽管战斗规模有限,但这两场胜利展现了中国军队在战略和战术上的高超水平,同时也让越南对持续挑衅的后果有了清晰认知。通过这些精确打击,中国有效地遏制了越南的扩张野心,并以最小的代价赢得了最大的战略收益。

1981年5月5日凌晨,法卡山战役正式打响。我军以广西边防3师为主力,在不到一天的时间内便成功突破越军防线,全面收复法卡山。此次行动中,我军不仅发挥了精准火力的优势,还通过对地形的深入研究,将越军彻底压制在狭窄的阵地上。战斗结束时,我军仅伤亡179人,而越军的伤亡人数却超过1200人,敌我伤亡比接近10:1。这种悬殊的战果,不仅充分体现了我军在战术上的成熟与精细,也让越南军队的锐气受到了沉重打击。

越南方面显然无法接受这一失败。他们迅速集结重兵,试图通过多轮反扑夺回法卡山。无论是夜间偷袭还是正面强攻,越军的每一次尝试都被我军有效化解。战后,法卡山的阵地被我军牢牢掌控,而越军的士气却因屡战屡败而大幅下降。这场战斗表明,尽管越南军队在人数上占据优势,但在战术素养和士兵作战意志方面,与中国军队相比仍有巨大差距。

仅仅数日之后,另一场局部战斗在扣林山打响。扣林山与法卡山地形相似,同样是一个地势险要、便于防守的战略高地。越军原本在此布防了313师的王牌部队,但在我军的迅速突击下,仅用8个小时,14军42师的一个营便成功占领了扣林山的主峰阵地。这一过程堪称经典的“小部队突破战术”,通过精准的火力配合和高效的指挥体系,我军以极小的代价彻底摧毁了越军的防御。

越军显然无法容忍扣林山的失守。他们调集重兵反扑,试图以人海战术夺回阵地。在接下来的66天里,我军仅以一个营的兵力,抵挡住了越军13次大规模进攻,歼灭敌军数百人,成功守住了阵地。这场战斗的胜利,不仅进一步彰显了我军的战斗能力,也让越南军队深刻意识到,正面硬拼的策略只会加速失败。

通过法卡山和扣林山两场战役,中国成功实现了以小规模战斗遏制越南扩张的战略目标。与1979年的对越自卫反击战不同,此次局部冲突并未大规模动员,而是通过精确打击和灵活部署,达成了比全面战争更为经济高效的成果。这种“有限战争”的策略,不仅有效削弱了越南的军事实力,还让我军在实战中积累了宝贵经验。

在这两场战役中,解放军展现出的战术灵活性和士兵素质令人印象深刻。与越南军队固守阵地、依赖人海战术不同,我军通过充分的情报分析和细致的战前准备,将每次行动的胜负控制在可预测范围内。例如,在法卡山战役中,我军通过对地形的精准测绘和敌方兵力分布的情报分析,提前部署了多路突击部队,在短时间内完成了对越军的压制;而在扣林山战役中,我军依靠坚固的防御工事和灵活的轮换策略,让一个营的兵力在面对越军13次进攻时始终保持战斗力。

这种作战方式不仅为中国赢得了边境局势的主动权,也为未来的军事行动提供了宝贵的参考经验。通过局部战役的胜利,中国成功遏制了越南的挑衅,同时避免了全面战争可能带来的巨大消耗。这种智慧与克制的结合,正是中国军队在战略层面上的高明之处。

结语:

1981年,中国在面对越南的步步挑衅时,选择了智慧与克制并存的应对策略。法卡山和扣林山等局部战役的胜利,不仅充分展现了解放军的强大战斗力,也通过有限的军事行动有效遏制了越南的扩张野心。这种“以小制大”的策略,避免了全面战争可能带来的巨大消耗,为国家的经济发展和国际合作创造了宝贵的和平环境。

事实证明,控制战争规模、以有限行动换取战略主动,是中国在复杂国际环境中的高明选择。这不仅是一场军事胜利,更是一次战略智慧的体现。1981年未爆发全面战争的抉择,不仅守住了边境的安全,更为中国的改革开放奠定了稳定的基础。

历史的硝烟已然散去,但这段经历为我们提供了深刻的启示:国家的强盛不仅在于军力的强大,更在于对局势的清醒认知和战略上的未雨绸缪。正是这份从容与理性,让中国在那段复杂的时代中走出了属于自己的智慧之路。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。