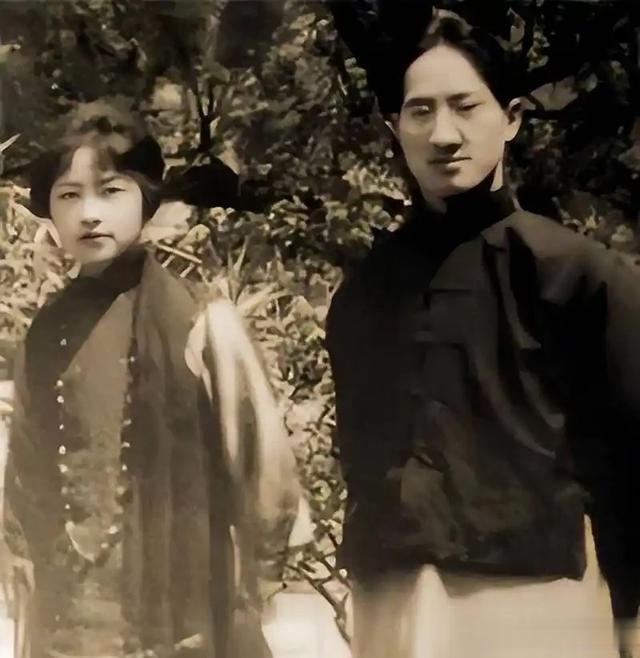

1950年,林徽因和梁思成的罕见合影,两人抱病讨论国徽设计方案!

本文陈述所有内容皆有可靠信息来源,赘述在文章结尾

在中国建筑领域中有一对被称为是探索中国建筑史的“最强伴侣”,他们就是林徽因和梁思成,两人共同奔赴在建筑领域中,用自己的一生去诠释对建筑的喜爱与痴迷。

林徽因能够穿着旗袍与高跟鞋爬上房梁进行测绘,梁思成即便是在遭遇车祸后,因两条腿骨之间相差一厘米,因此变成了“跛足”,可他依旧没有放弃自己热爱的事业与领域。

他们夫妇二人拥有一双建筑家的眼睛和诗人的心灵,在他们看来哪怕是在硝烟中守护历史古建筑也都是一种别样的浪漫,那么他们对于建筑究竟有多坚持与在意呢?

林徽因和梁思成两人都算是民国时期的“宠儿”,林徽因尽管身为女性,在那时有诸多限制可好在她拥有一个开明的父亲,不仅让她出国游历,还让她选择自己的人生生活方式。

虽然童年时期因为母亲的缘故,林徽因的心态也发生了扭转,她在“畸形”的家庭观念中艰难生存,在母亲的声声哀念中慢慢成长。

对于林徽因来说,母亲就像是一个“魔鬼”,将她亲手推下了地狱,而父亲则像是晴日里高悬在天空中的太阳,让她感受到了温暖与自由。

在1920年林长民就带着林徽因前往欧洲游历,也正因有了这段特殊的人生阅历,才让林徽因在日后前行的道路中拥有了“披荆斩棘”的勇气与信念。

不仅如此,也是在此期间,林徽因开始对建筑产生了浓厚的兴趣,那时候她随父亲游历时所居住的房屋是由一名女房东租售的,而这位女房东就是一名建筑师。

在她的影响下,林徽因就有了攻读建筑行业的理想,能够在稍作启蒙后就立下人生目标,这也是为什么世人会夸赞林徽因拥有一双建筑家的眼睛。

她善于发现与总结,在建筑领域上拥有常人所无法超越的天赋与能力,那么又是为何会称林徽因有“诗人的心灵”呢?

这一点就与“多情诗人”徐志摩有着紧密的联系,徐志摩是林长民的弟子,在伦敦期间,两人就相当于是邻居关系,一来二往,林徽因也被徐志摩的才情和能力所吸引。

两人经常会相谈甚欢,不仅如此,在1923年徐志摩归国建立新月社以后,林徽因就时常前往新月社参加活动,与徐志摩的感情也越来越浓厚。

在这期间,林徽因对新诗词就产生了浓厚的兴趣,在新月社参加活动期间她还曾与梁思成一起接待了远道而来的印度诗人泰戈尔,并且林徽因全程陪同在侧。

既可以一起讨论诗词也充当了泰戈尔的“临时翻译”,林徽因的应对自如,让徐志摩和梁思成都倾心不已。

而后来她与徐志摩的感情却被斩断,因为徐志摩已有家室,从小就深感妻妾不和的林徽因自然也不愿意去“毁掉”他人的家庭生活。

因此她选择了离开徐志摩,也就是在这期间,梁思成对她关怀备至,两人也互生了情愫,不仅如此,梁思成的父亲梁启超对林徽因也是称赞有加。

加上那时林长民和梁启超本就是好朋友,林徽因和梁思成在同辈中也是出类拔萃的,两个人拥有着共同的兴趣爱好和目标,长期相处自然也就避免不了情爱的发生。

在1924年夏天,两人选择留洋,去国外学习更加全面的建筑知识,不过在求学之路上,女性的枷锁却比男性要多得多。

即便是林徽因如此优秀的女性,在面对建筑学这个领域中依然是吃了“闭门羹”,当时宾夕法尼亚大学的建筑系不招收女生,为了能够离自己的梦想近一些,因此林徽因也只得退而求其次。

将自己的主修科目选定为美术,不过选修的科目依旧还是建筑系的课程,这也足以说明她对建筑的热爱与坚持。

虽说美术只是不得已的选择,可对于林徽因来说要做一件事就一定要做好,更何况美术也属于建筑的一个体系,因此她也以优秀的成绩毕业于美术学院。

尽管没有读上梦寐以求的建筑系,但学习美术也让林徽因在之后的测绘与绘图上有了比常人更丰富的经历。

林徽因一边学习美术,一边进修建筑,同时还一直保持着对诗词的热爱,在这期间她就曾写下了《诗—自然的馈赠》、《谁爱这不惜的变换》、《一首桃花》等等经典的诗歌以及散文小说。

最令大众熟知的或许就是那首代表作《你是人间四月天》,林徽因的才学令人羡慕,她对待感情和建筑一样,都是充满了热情与执拗的。

1936年林徽因与梁思成以及其他几位建筑人才在北平天坛祈年殿屋顶上拍摄下了这张照片,因为建筑行业中对女性有诸多要求,因此当时大部分的建筑师都是男性。

林徽因也成为了中国现代第一位女建筑师,不仅如此,她还是“第一个踏上祈年殿房顶的女人”。

旗袍不是她的枷锁,而是她气质的展现,尽管身为建筑师要“上房梁、攀建筑”,可依旧没有抵挡住林徽因的热情与对美的展现。

林徽因与梁思成在建筑上有着高度契合的灵魂,因此两人婚后的生活也十分甜蜜,在结婚后不久女儿梁再冰就出生了,几年后,儿子梁从诫也平安诞生。

一家四口的生活既温馨又美好,不过随着战乱的到来,这份安宁也被打破,就在此时身为女性的林徽因却表现得异常坚毅。

在那时的北平中,林徽因是所有太太中第一位站出来表示“宁死不做亡国奴”,在她与女儿的书信来往中也表示称如果要打仗她也是愿意的。

虽说放心不下女儿,可她也依然在教导女儿不要害怕,面对强敌不要退缩,作为中国人,最重要的就是勇敢,这样的教育也让人感受到了林徽因的不同。

林徽因对待祖国是从一而终的选择,她在成为家喻户晓的建筑师以后,也一直没有忘记自己的职责,她与梁思成一起游历多个省、县,即便是肺病复发,也依旧在为写《中国建筑史》搜集材料。

因为她的成功与天赋,国家也对他们夫妇十分信任,新中国国徽的设计也都有他们夫妇的参与。

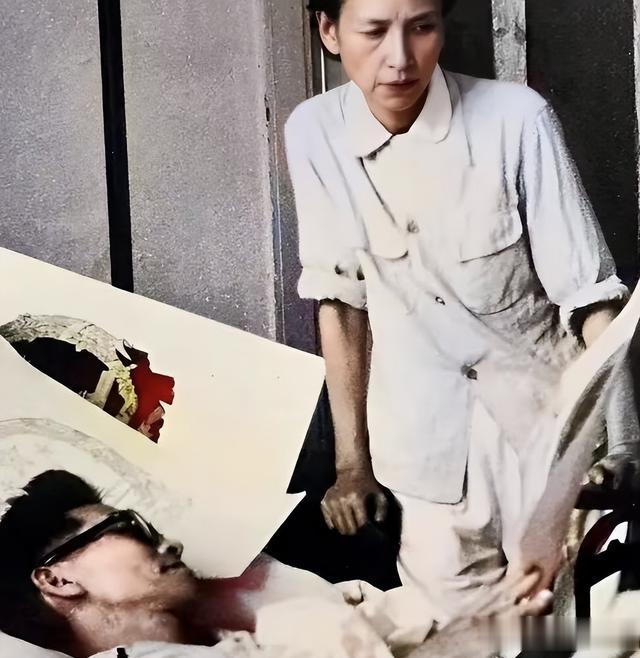

这张照片拍摄于1950年,此时林徽因正与梁思成一起讨论国徽的设计方案,值得注意的就是此时的梁思成正处于生病阶段,可为了能够尽早完成祖国的“嘱托”,他依旧坚持奋战在“第一线”。

除了梁思成以外林徽因的身体也并不好,面容非常消瘦,此时的她也依然是忍受着病痛的折磨,与梁思成一起积极的讨论设计方案。

在梁思成的床头还摆放着不同的设计稿,有上了颜色的,也有素描手绘的,不同的表达形式也体现了林徽因夫妇在这件事上的认真与严谨。

这个任务对于夫妻二人来说尽管艰难,可确实也是包含着无上荣光的,接连几个月,林徽因夫妇都在与各个优秀的建筑师讨论和修改国徽的设计。

而在一次次的讨论和日以继夜的修改中,林徽因的身体也是每况愈下,最终当林徽因被特邀前去参与国徽敲定的会议时已经无法独立行走,只能坐在座椅上勉强支撑。

不过此时的她内心却是激动的,因为她亲眼见证了中国最高领导者毛主席在众多人面前肯定和通过了她参与进去的国徽设计图案。

虽说不是她一人的功劳,但此时激动的心是难以掩饰的,尽管不是独立完成设立,但其中也有她付出的心血,这是对她日夜付出最好的肯定与回报。

不过对于国徽的设计一直以来都有一个误区,那就是不少人认为这就是林徽因夫妇设计的,因此当时有不少反对言论称“张仃才是主要设计者”。

那么这其中到底又发生了怎样的故事呢?

事实上之所以有这样的误会还是因为在设计之初张仃和梁思成所站的立场是完全不同的,他们对于国徽的设想也是完全不同的。

两套不同的方案让国徽在最初设计时就产生了许多分歧,好在最终由周总理决定,让两人容纳彼此的方案。

张仃的方案由梁思成小组来完善和细化,张仃将最终的成品制作出来,也正因如此,张仃完成了最后的制作,所以才有了国徽是他一人设计的传言。

实际上,国徽的整体设计与细化,梁思成夫妇也参与其中,并且起到了“主力”作用,无论他们之间是谁完成了最后的设计,都无法磨灭国徽是“集思广益”完成的事实。

国徽是集体智慧的结晶,是众多建筑师与美术家们共同完成,它代表着团结与希望,张仃与梁思成之间的“思想博弈”最终转化成为了“互相成就”,这也是国徽所带来的影响。

在不知不觉中,让原本“对立”的两人开始合作,身为中国人,无论我们在未来会经历多少分歧,但在重要时刻,我们的名字都将统一,我们就是“中国人”。

梁思成与林徽因的一生是充满了诸多传奇色彩的,他们用自己的努力与天赋,不仅保护了古建筑物,还留下了许多珍贵的建筑资料供后人们查阅。

他们是中国建筑历史上的“一代宗师”,对事业坚定,对祖国热爱,用切实的事迹向我们阐述了身为建筑师的职业理念,他们就是大众口中最完美的“梁上君子、林下美人”。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。