通州冷知识之潞河中学与北京大学的渊源

大运河畔,桃李芬芳。通州区不乏百年名校,潞河中学、通州区第二中学、后南仓小学、中山街小学、贡院小学……而其中历史最悠久的当属潞河中学。在通州,潞河中学的名气可谓响当当,但若论起其中细节,恐怕不少人答不上来。通州曾先后有两个“潞河书院”?潞河中学与北京大学有何渊源?这里走出过哪些名人大家?“通州冷知识”第六期带您走进这所百年老校,重新探寻它的历史与当下。

与北大的渊源

走进潞河中学校史馆,四个展厅的图文、实物展示,浓缩着这所学校158年的悠久历史。从这里毕业又回到这里工作了30余年的潞河中学三河校区校长孟洪峰,对母校的历史如数家珍:“这座潞友楼建于1935年,2002年永久性校史陈列在这里设立,韩美林为校史馆题写了匾额。”这座百年老校的历史最早可以追溯到1867年的潞河男塾,1889年学校发展成为包括小学、中学、大学和一所神学院在内的高等学府,名为潞河书院。1900年潞河书院原校址被焚毁,1902年重建,更名为协和书院,后改称华北协和大学。1918年,华北协和大学、汇文大学和华北协和女子大学合并,成立了著名的燕京大学,后来搬到了海淀的“燕园”。原华北协和大学附设的中斋部仍然保留在通州原址,更名为潞河中学校,也就是延续至今的潞河中学。1952年燕京大学被裁撤后,其文学院、理学院并入北京大学,北大也迁至原燕京大学的校址“燕园”办学。

正是因为这样的历史渊源,使得北京大学与潞河中学及通州在文化基因上也有着千丝万缕的联系。“大家知道,我是北大毕业生,我们北大有一个著名的塔叫作博雅塔,博雅塔的原型其实就是燃灯塔,所以博雅塔也是辽式的密檐塔。”中央民族大学党委委员、历史文化学院教授、全国妇联副主席(兼)蒙曼曾在燃灯塔下,专门介绍过两座名塔的渊源。

此外,潞河还有一座博唐亭,与博雅塔是同一位出资人——博雅格。

“潞河”确有其河

百年之间,潞河中学几经更名,但“潞河”一词贯穿始终。为何名定“潞河”?原来竟与大运河也有着密切的关系。

潞河中学已退休的历史老师贾长宽是位老通州人,退休后把更多精力都放在了区域历史文化研究中,对此颇为了解。“潞河指的就是北运河,是北运河古时的别称,也就是从通州北关经过河北香河再到天津三岔河口的这一段河道。通州在西汉时叫‘路县’,后改称潞县、通县等,明清时的通州,正是凭借着京城襟喉、水陆通达的地理位置,而成为京城物资特别是粮食转运供给的重镇。”

据介绍,在通州的历史上曾出现过多座书院,先后有两座创办于通州老城内外的“潞河书院”。其中一所由仓管总督张仪朝和通州知州朱英于康熙五十九年(公元1720年)创办,具有中国传统文化意义上的书院,另一所则是潞河中学的前身。“从命名中不难看出,‘潞河’是通州极具标志性的地理名词,以此命名学校,也体现着对运河文化的致敬。”贾长宽说。

每个建筑每条路都有名字

继续深入,便会发现潞河的每栋楼、每条路、每座亭子都有名字。

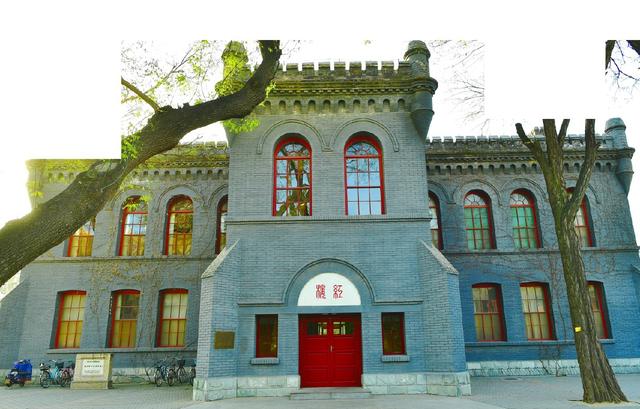

从潞河中学东门进入,左侧是一片开阔的田径场,原名唐氏大操场。右侧是颇为壮观的潞友体育馆,那是20世纪90年代由校友衣复恩先生率先集资兴建的。往前走,便踏上一条横贯东西的甬路——文彬路,这是为纪念1928届校友周文彬烈士而命名的。谢氏楼、卫氏楼、文氏楼分列两侧、错落有致,西式城堡造型与中国传统古城墙模式的结合,彰显出折中主义建筑风格。春天时,郁郁葱葱的爬山虎沿着建筑檐壁层层漫开,老建筑与古槐绿茵交相呼应,历史的悠远与文化的厚重扑面而来。“卫氏楼是潞河中学最古老的建筑,建于1902年,现在是教师办公室和教研组。谢氏楼也就是‘红楼’建于1903年,现为学校办公楼。”孟洪峰介绍,2013年3月这里被国务院公布为第七批全国重点文物保护单位的通州近代学校建筑群,也被历届校友公认为是潞河魂之所在。

洛宾道、绍棠路、天钦楼、馨菱楼……这些都以潞河历史上涌现出的优秀校友而命名,著名民族音乐家、“西部歌王”王洛宾,著名乡土文学作家刘绍棠,生物化学家、中国现代蛋白质研究的奠基人曹天钦,中科院院士、中国近代地球物理勘测、地震观测事业的先驱者秦馨菱……他们曾经留下的印记凝聚于此,也吸引着一批又一批的优秀学子走进这所百年老校,其中也包括来自新疆的学生。

潞河中学高中部每年都会招收来自新疆的学生与本地同学一同学习,2009届毕业生阿孜古丽便是其中之一。如今,当带着自己的孩子重回潞河校园时,仿佛时间倒回。“我们一家4口在红楼前合影,让我不禁想起自己在这里照毕业照的场景,路过体育馆时,每年古尔邦节晚会的欢庆场面就立刻浮现在眼前,就好像昨天一样。”阿孜古丽说。从潞河走出来的校友,无不对这里怀着深深的感情,自己的两个孩子来过潞园后,便也种下了一颗梦想的种子。一代代潞河人的情怀,在春秋更替里,传承不息。

“这里走出去的人腿不能有病”

百年潞园,还沉淀了底蕴深厚的潞河精神。洛宾道旁,潞河中学首任国人校长陈昌祐的纪念碑静立在草坪上。1927年,陈昌祐首次将“人格教育”的理念引入办学实践,主张智、德、体全面发展,培养健全人格,现在已经成为潞河教育改革与发展重要的理论支撑,涵养培育了一代又一代潞河学子。

1999年的清明节,一大批20世纪三四十年代就读于潞河中学的老校友回到母校,专程拜谒安置在潞园德辰山上的陈昌祐墓地,其中不乏学术大家、文化名人和曾经赫赫有名的部长、将军。当已年近九旬的侯仁之从车上下来时,他谢绝了前来搀扶的老师,用手指了指脚下的这片土地,非常自豪地对时任校长张世义说,“从这里走出去的人,腿是不能有病的。”这正体现着潞河中学对体育的重视。

“潞河校友都贯彻着潞河的体育精神。”孟洪峰说,“侯仁之曾经回忆,潞河学生的一句名言是‘下午四点半操场见’,他在燕京大学工作期间,曾经刷新了学校5000米的长跑纪录,44岁时参加北大教职工运动会老年组的3000米长跑,还得了第一名呢!王洛宾在校时也特别注重运动,所以他后来即使经历了那么多磨难,身体也依然坚挺,这与在校时的强身健体是分不开的。”

百年树人 钟声回荡

说话间,潞河中学的学生刚好下了课间操。身着红、绿、蓝三色校服的学生们从操场上涌入文彬路,青春的朝气洋溢在他们脸庞。

如今学校依旧秉承着“培养全面发展的潞河人”的教育理念,每天上午组织学生在操场上跑操,下午大课间,是学生们的自由活动时间。操场上,教学楼前,到处是学生们打篮球、踢足球、打乒乓球的身影。潞河中学的社团更是堪比大学之丰富,文学社、航模社、吉他社、电视台等各类社团组织让学生们可以尽情徜徉于自己的兴趣中,在学习之余拓展视野、培养技能,实现全面发展。

上学期寒假,潞河中学开展了东北线科学考察综合实践课程,带领高一、高二的40名学生深入哈尔滨至漠河的冰雪世界。“在侵华日军第七三一部队罪证陈列馆,学生们通过了解抗日历史,激发了爱国主义情怀;在哈尔滨冰雪大世界、漠河北极村,他们感受到不同自然风光的魅力;我们还去了哈尔滨工业大学,见证航天领域的科技成果。很多学生是第一次出远门,路上遇到什么困难大家都会互相扶持,也让他们感受到了团结的力量。”线路负责人、潞河中学高一年级主任马甜甜说。潞河中学每年寒暑假都会开展科考课程,学期中还会举办研学活动和综合实践活动,让学生将“读万卷书”与“行万里路”相结合,培养健全人格。

“当——当——当——”红楼悠远绵长的钟声,带着厚重的震撼与穿透力,透过岁月沧桑滚涌而来。每天清晨6点,红楼的钟声便会敲响。如今,这古韵新声昭示着百年潞园继续向新向前行驶。

来源:北京城市副中心报

作者: 李若晨

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。