19年秦汉为父亲孙元良正名,被共青团批驳:要让无耻败类大白天下

电影《八佰》上映前不久,导演在社交媒体上分享了与孙元良之子秦汉的合影。

期间,秦汉还为其父亲站台,然而没想到的是,这个小小的举动,引来了一场巨大的舆论风波。

大家的讨论迅速升温,引起了学术界和官方的关注。

紧接着,共青团中央的官方账号发文批驳,强调了澄清历史真相,让英雄和败类的行为都能得到公正的评判。

那么,孙元良为何引来这么大的争议?历史上,他到底是怎样一个人?

孙元良的历史,深深烙印着中国近现代史中最为残酷的战争记忆。

而这一切,并不简单地局限于战争本身,更在于战争如何塑造了人的选择与命运。

要理解这背后的情感与历史逻辑,我们必须先从中国的近现代史谈起。

孙元良出生于中国近现代史最为动荡的时期。

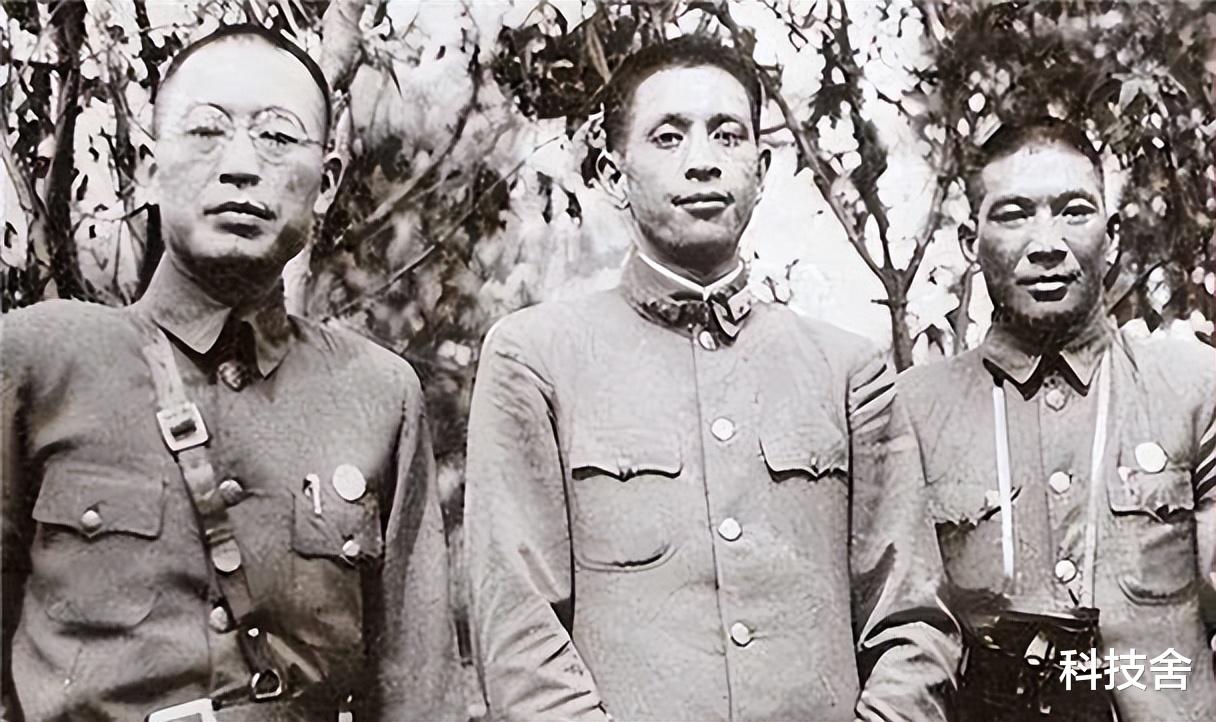

抗日战争爆发时,他年少气盛,肩负起民族解放的重任,投身到抗日的战场上。

他是那一代人中为数不多的几个,亲身经历过硝烟弥漫、血流成河的年代。

那时的中国,沦为列强争夺的对象,人民在饥饿、屠杀、屈辱中苟且生存。

孙元良的生活与选择,无法与和平年代的标准进行对比。

在那样的时空背景下,他与战友们的唯一目标就是打败敌人,为民族争取生存的空间。

战场上,硝烟弥漫、炮火连天,每一场战斗,都像是一次人性的严酷考验。

孙元良所经历的,不仅是敌人的攻势,更是对于自我、对于历史的自我审视和挑战。

在残酷的战场上,没有多少空间让人去思考战争背后的艰苦斗争。

那时候的他,曾经怀抱着理想,投入到敌人无情的炮火中,拿着一把钢枪,向着侵略者的方向冲锋。

在他的记忆中,敌人和自己的命运往往只在一线之间。

然而,战争并非仅仅是对外部敌人的战斗,它更是对内心世界的深刻冲击。

在残酷的战斗中,人与人之间的关系,信念的坚守,甚至是战争本身的意义,都逐渐模糊。

在这片充满痛苦与泪水的土地上,孙元良无数次与死亡擦肩而过。

战场上的每一次厮杀,都在他心中留下了不可磨灭的痕迹。

历史的车轮无情地碾过了无数个生命,但也正是在这股车轮下,孙元良做出了抉择。

他竟选择与国民政府站在一起,毫无疑问,这是民族的叛徒,他所代表的是那个时代的错误。

对于秦汉来说,父亲的形象并非一位单纯的政治人物。

在他的记忆中,父亲并不只是在历史书上写下了功与过的痕迹,更是那个在战火中为家人和民族拼搏的父亲。

秦汉从小就在战后的废墟中成长,他生活的那个年代,早已被父辈们的选择和历史的抉择所塑造。

父亲的名字虽然在历史中复杂多变,但对秦汉而言,父亲始终是他生活中的支柱。

尽管孙元良的政治选择饱受争议,但秦汉对于父亲的情感,从未被这些复杂的历史评价所削弱。

他深知,父亲的一生充满了无法言说的困境。

父亲并不是那个可以在历史书上清晰划分为正义与邪恶的简单人物,他的生命轨迹,是被战争、困境和生死攸关的选择所推动的。

历史的评价,有时并不总能真正反映一个人在那个时代的无奈与挣扎。

或许,这正是秦汉站出来为父亲辩护的根本原因,他不仅要为父亲争取某种历史公正,更是在为那个在他心中不朽的父亲形象守护。

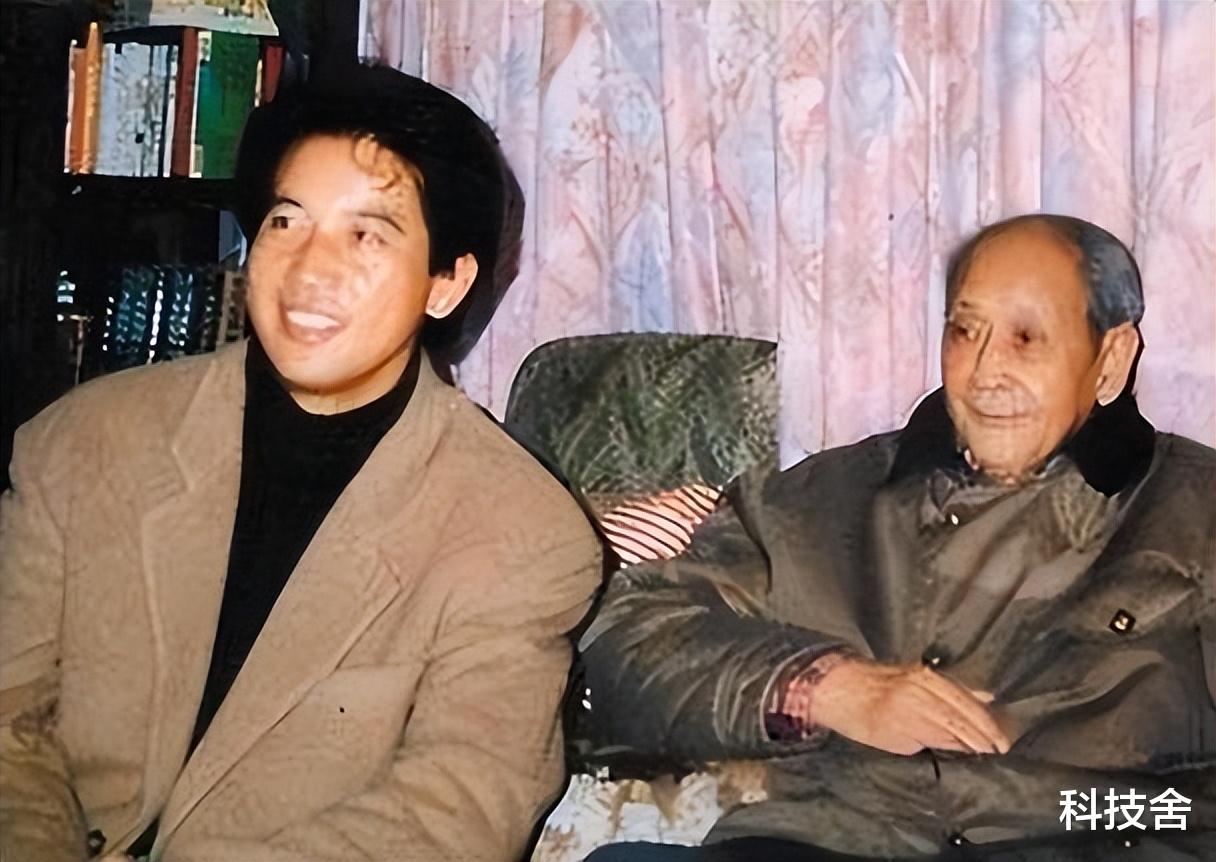

秦汉

2019年,秦汉的站台举动在公众中引发了极大的反响。

他公开为孙元良辩护,试图为这个饱受争议的父亲挽回一些尊严。

共青团迅速出手,批驳秦汉的立场,谁是民族败类一目了然。

这场风波的发生,揭示了当代社会对于历史人物的评价标准,也突显了战争对个体命运的深刻影响。

战争中,许多人往往是历史的牺牲品,对于秦汉来说,为父亲辩护,不仅仅是情感的抒发。

历史与现实的交织历史人物,尤其是像孙元良这样深陷历史争议的个体,其背后的情感与责任,永远难以简单割裂。

秦汉的站台事件,不仅是一次情感上的抉择,也是历史上父与子、家族与时代之间复杂关系的反映。

在每一个历史人物背后,都有着一段充满血与泪的历史,而这些历史,注定要被时间层层剥开,展现出它的复杂与多面性。

孙元良作为一个历史人物,他的行为和立场,无疑触及了民族主义的底线。

1937年,随着“七七事变”的爆发,抗日战争全面爆发,中华民族进入了最黑暗的时期。

各方势力在这场战争中都有着复杂的互动与博弈,不仅仅是日本侵略者,还包括国内的激烈较量。

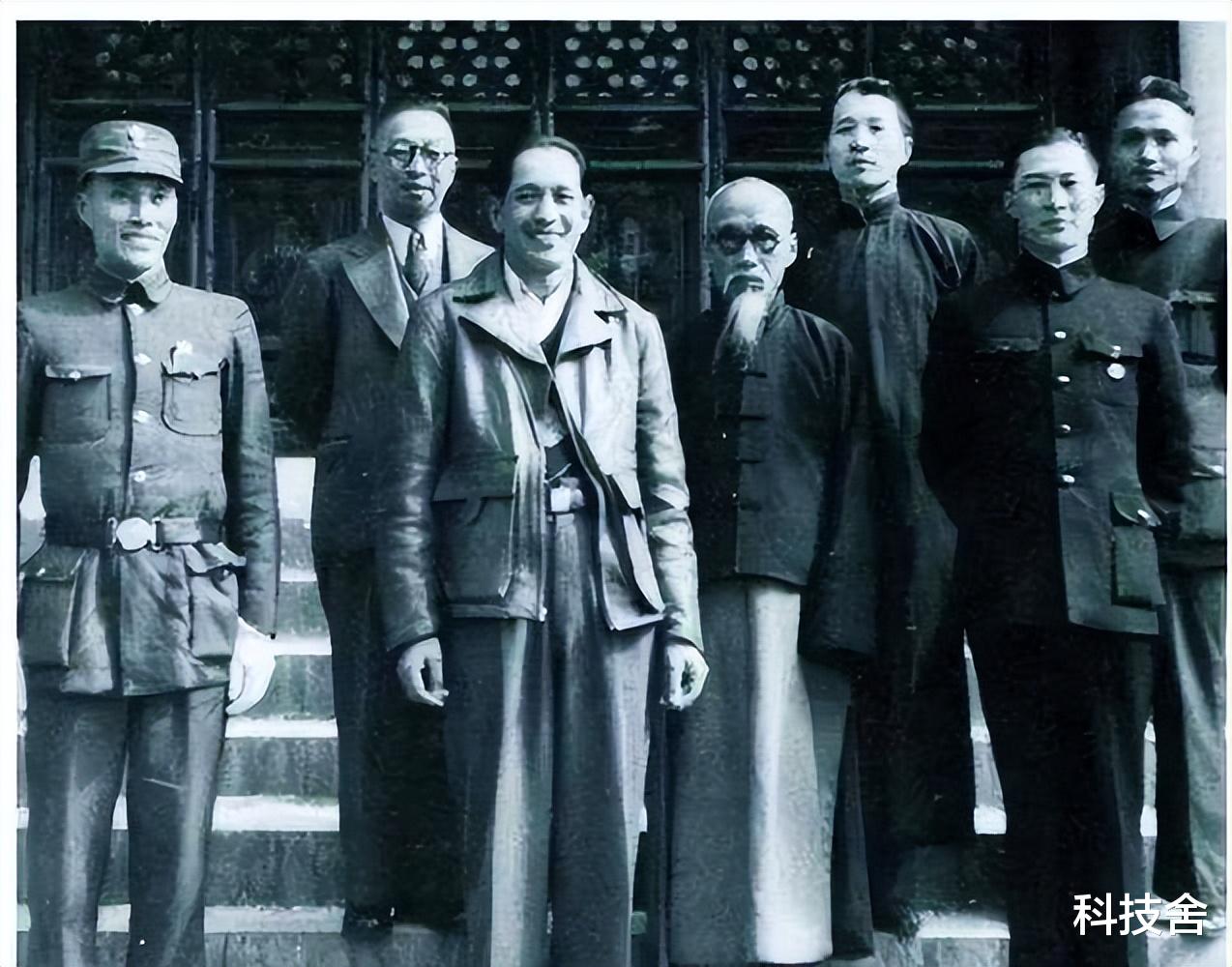

孙元良的历史争议,首先集中在他在抗战期间与蒋中正的合作上。

作为一名曾经在不同阵营中活动的政治人物,孙元良的立场一度变得模糊不清。

早在抗战爆发之前,孙元良曾经是中国共产党的一员,并参与了不少支持革命的活动。

然而,随着局势的发展,孙元良最终选择了站在蒋中正的一方。

实际上,孙元良的投蒋,并非出于国家利益,而是更具个人利益和政治手段的考虑。

可是孙元良不光是简单的投蒋,其所涉及到的更深层次的历史行为则是在他成为“亲日派”之后,尤其是在抗日战争期间对日本态度的暧昧。

他对日本侵略者的态度逐渐暴露出更多的问题,甚至有些做法被历史学者认为是“亲日”行为。

他的这一立场,无疑与中华民族抗日的坚定态度背道而驰。

即使在后期,孙元良通过公开声明反对日本侵略行为,但他在日常政治中所采取的态度和行动,让人怀疑他是否真心支持抗日运动。

何况孙元良在与日本代表的交涉中,表现出过度的妥协与软弱,而这种行为被当时的抗日力量视为背叛。

除了对外投降与亲日的行为,孙元良在国内的行为也为人诟病。

后来大家也知道,孙元良一直有个外号,叫“逃跑将军”,不用多说,这个人在战场都干了些什么。

在抗战时期,孙元良似乎始终未能摆脱地方军阀的影子。

历史中有不少记录提到,孙元良在当时的管理岗位上,曾有过利用权力谋取私利的行为。

他的腐败行为在一定程度上阻碍了地方武装整合和抗战的协调。

结语对于当时的人们而言,或许孙元良是一个重要的历史人物.

他的行为无疑深刻影响了那一时期的政治格局,但从后来的历史反思来看,孙元良的行为和立场,更是对自己信仰与国家命运的深刻抉择。

历史人物的复杂性,正是让我们不得不反思他们的所作所为。

而这也正是历史带给我们的最大启示。

无论任何时代,个体的选择与历史的进程,总是紧密相连的。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。