旱地生金:六种越旱越高产的“懒人蔬菜”种植秘籍

第一幕:大蒜的干旱经济学(9月播种期)

当其他农户忙着给秋播蒜田灌水时,李德贵却在田埂上铺开自制"土壤湿度检测器"——五个装着不同湿度土壤的透明罐。"蒜苗扎根阶段,土壤含水量必须控制在18%-22%。"他指着罐中微微结块的样本解释。这项来自西北农林科技大学的研究数据显示:适度干旱可使大蒜鳞茎细胞壁增厚15%,单头重量提升20%。

2024年霜降日,老李的蒜田上演奇迹:在减少30%灌溉量情况下,亩产达3250斤,比邻田高出400斤。秘诀在于抽苔期的精准控水——采用以色列滴灌技术,每株日供水量精确到50毫升,既避免黑斑病又促进鳞茎紧实。收获时,他的紫皮蒜在批发市场每斤溢价0.8元,仅此一项增收2.6万元。

第二幕:南瓜的荒漠生存术(4月育苗期)

甘肃酒泉戈壁滩上,90后新农人张薇正用地质勘探锤敲击岩层。她的团队发现:本地旱地南瓜根系能穿透1.8米深的钙积层,比平原品种多延伸0.7米。这项发现催生出"戈壁南瓜"种植法——利用天然砾石层控水,亩用水量仅需80立方米,是传统种植的1/3。

2025年5月,张薇的试验田结出奇迹:单瓜重达46斤的"沙漠巨人"打破吉尼斯纪录。其核心技术包括:

1. 蓄水种植穴:直径1米的漏斗形土坑,可收集夜间露水达2升

2. 砾石覆盖层:5cm厚的碎石层减少水分蒸发63%

第三幕:土豆的裂缝哲学(6月膨大期)

内蒙古武川马铃薯基地,农艺师王建国手持放大镜蹲在开裂的土缝前。"当裂缝宽度达到3mm时,块茎淀粉转化率最高。"他边说边展示红外热成像仪画面:干旱胁迫下的土豆,其块茎温度比地表低4℃,这是植物启动"抗旱保护机制"的征兆。

2024年测产数据显示,控水处理的土豆不仅空心率降低至2%,还原糖含量更达到7.8%,特别适合制作薯条。王建国的"裂缝灌溉法"被写入《中国旱作农业技术规程》:当土壤裂缝达2-3mm时,每亩滴灌8立方米水,可使产量提升18%。

第四幕:辣椒的逆境增辣术(8月转色期)

重庆石柱辣椒种植园,53岁的椒农陈红梅戴着防毒面具穿梭在辣椒林中。她的"魔鬼椒"辣度突破150万SHU,秘诀竟是干旱刺激。"转色期断水15天,辣椒素合成酶活性提高3倍。"西南大学的研究证实,适度干旱可使辣椒维生素C含量增加25%,果皮厚度提升30%。

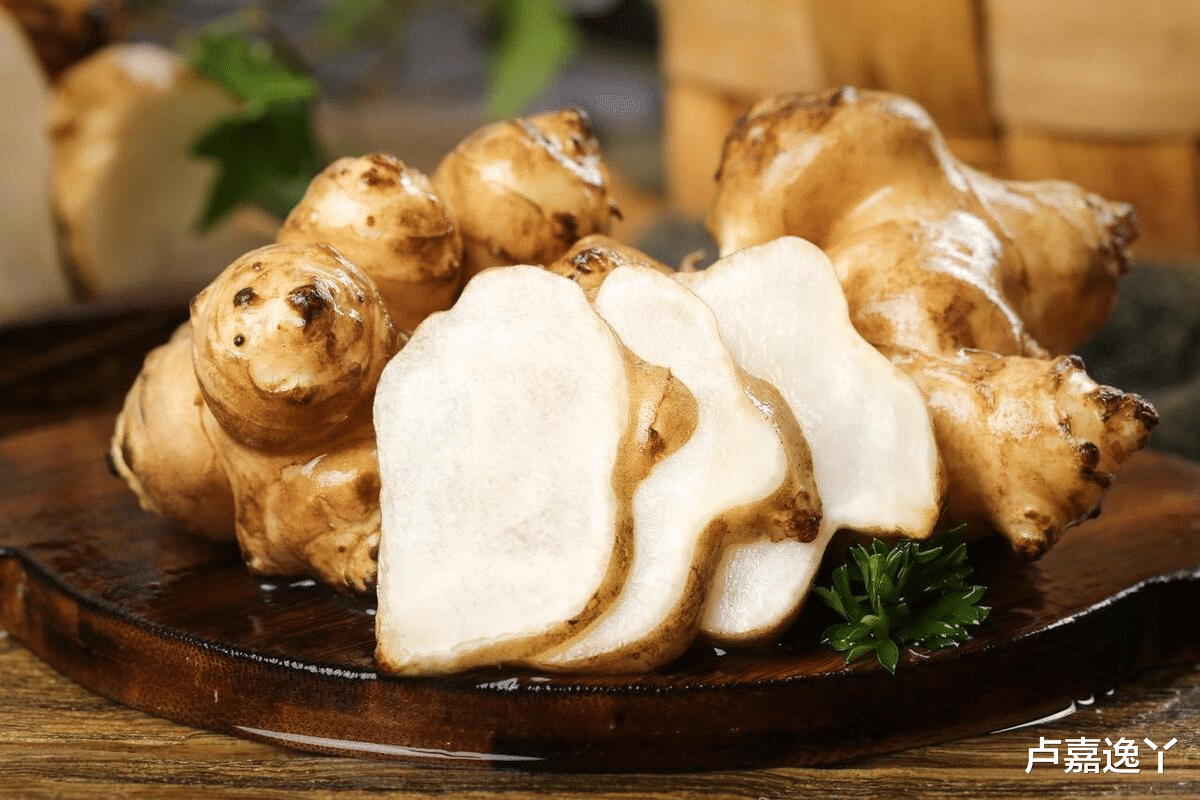

第五幕:洋姜的地下宝藏(11月采收期)

河北坝上草原,农机手赵志刚驾驶着改良收获机掘出成串洋姜块茎。他的"旱作洋姜"亩产突破8000斤,得益于独创的"三层限根法":

1. 20cm浅土层:抑制侧根生长

2. 40cm砂砾层:引导主根下扎

3. 80cm黏土层:天然保水屏障

河北省农科院检测发现,这种种植法使洋姜菊糖含量达到18.7%,比常规种植高4.2个百分点。2024年冬季,赵志刚的洋姜被某生物科技公司以每吨3200元的价格包销,用于制造益生元饮料。

第六幕:紫薯的裂隙美学(10月成熟期)

广西百色石漠化山区,返乡青年黄文杰的紫薯田布满蛛网般的裂缝。他借鉴喀斯特地貌蓄水原理,发明"裂隙种植法":在岩石缝隙填入腐殖土种植,利用岩体夜间冷凝水补给。这种看似残酷的种植环境,反而造就了紫薯的惊人品质——花青素含量达326mg/100g,是平原产区的1.7倍。

2025年电商平台数据显示,带有天然裂隙纹路的"石山紫薯"售价达18元/斤,仍供不应求。中国农大教授团队研究发现,裂隙环境使紫薯抗氧化活性提高40%,相关论文登上《Food Chemistry》封面。

旱作密码:植物生理学的逆向思维

这些成功案例揭示旱作农业的深层逻辑:

1. 水分胁迫激发次生代谢:干旱使植物合成更多防御性物质(如大蒜素、辣椒素)

2. 根系进化创造吸收奇迹:控水环境促使根系下扎深度增加50%-200%

3. 微损伤机制提升品质:适度干旱造成的细胞微损伤,反而促进营养物质积累

结语

夕阳西下,李德贵站在自家田埂上,看着滴灌管折射出的彩虹微笑。远处,智能气象站的显示屏跳动着数据:空气湿度42%,土壤含水量19.7%。这些数字背后,是无数中国农民用智慧破解的生存密码——原来最极致的丰收,往往诞生于对干旱的深刻理解与巧妙利用。下次当你咬下脆甜的旱地大蒜,或许能尝到黄土高原的风与阳光酿造的奇迹。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。