苏联解体前夕的疯狂:4分钟发射出16枚核弹,爆炸当量超二战之和

1991年的某一天,地球差点没“开罐头”!一艘潜艇在深海里,像打烟花一样,“噼里啪啦”三分钟甩出16枚核导弹,威力大得能把二战所有爆炸堆成一座小山。

这不是拍电影,而是真事。

主角是谁?苏联海军的"新莫斯科夫斯克"号核潜艇!

那年,美苏刚在谈核裁军,苏联海军一琢磨:咱要是不露一手,预算还不给砍成丝儿?于是就有了这场“河马二号”演习——打着训练的幌子,实则是给上头看的“末日彩排”。

至于结局嘛,嘿,您往下看!

3分钟,地球抖了三抖1991年8月6日,北冰洋之下,一艘编号“新莫斯科夫斯克”的苏联核潜艇悄无声息地趴在深水区,编号667BDRM,德尔塔四型。

艇体长167米,宽12米,吃水9米,一身幽黑。上面装着16条沉甸甸的家伙——R-29RM型液体燃料洲际弹道导弹。

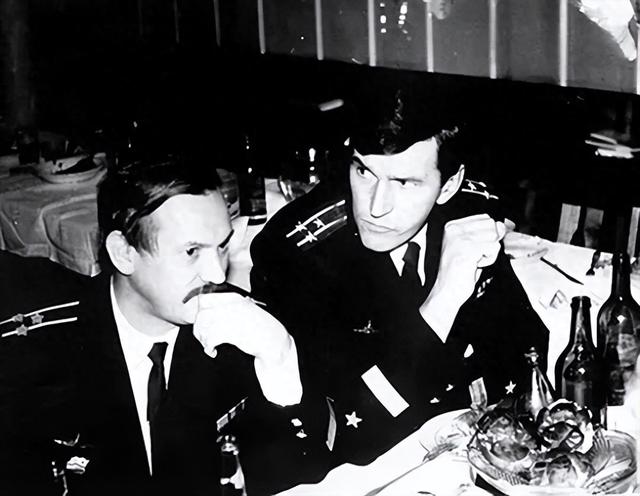

清晨6点,海面风平浪静。艇长叶戈罗夫中校,北方舰队司令萨里尼科夫少将,潜艇大队长马基耶夫上校,三人穿着防寒作战服,站在战斗指挥室里,气氛像被冻住一样凝固。发射前最后一遍系统检查刚完成,数据回传到北方舰队指挥部。

发射口井盖依次打开,导弹舱内灌满压缩空气。倒计时60秒。整个潜艇轻轻震颤,16枚导弹就像16头困在笼子里的野兽,蠢蠢欲动。

第一枚导弹腾空而出,划破海面,拖着雪白气浪直冲云霄。随后,第二枚、第三枚,紧随其后。整个过程,从第一发到第十六发,只用了不到3分钟。水面像被炸开的锅,海浪一层叠着一层,四周测控船的仪器同时响起警报。

美军预警系统在阿拉斯加的基地屏幕上,16个光点同时跳跃。值班军官额头冒汗,急忙核对轨迹。几分钟后,总算松了口气:弹道轨迹显示,这些导弹的落点不是美洲,而是苏联自家的库拉靶场。

这次发射,代号“河马二号”。每一枚导弹的射程达8300公里,每一枚导弹可携带四枚分导核弹头,每一枚核弹头的爆炸当量约为100万吨TNT。换算下来,16枚导弹携带的核弹头总爆炸威力,是第二次世界大战所有爆炸当量总和的几十倍。

潜艇返回基地后,萨里尼科夫少将脸上终于露出笑容。演习完美结束。艇长叶戈罗夫中校顺利晋升,成为当时苏联海军少壮派的代表人物。

然而这一切,都藏着更深的暗流。

成功的背后,是压在苏联海军头顶的一场旧账。两年前的一次失败演习,差点让这个计划胎死腹中。

那年潜艇没撑住,领导气得摔杯子时间回到1989年8月5日。地点,巴伦支海某深水区。另一艘潜艇“叶卡特琳堡”号,同属667BDRM型,正准备执行名为“河马一号”的导弹齐射任务。

发射前一天深夜,舱内突然弥漫刺鼻气味。检测人员发现,燃料泄漏。液体燃料高腐蚀性、易燃易爆,一旦遇到电火花,全艇等于一瞬间消失在海底。

事故立即上报。北方舰队最高指挥层连夜开会。萨里尼科夫少将气得摔了作战室的水杯。原定部署被迫取消,“河马一号”演习中止。

潜艇被紧急拖回摩尔曼斯克修复,损失惨重。光是清理泄漏和更换导弹,就花掉了半年时间,超过3000万卢布。

这场事故在海军内部引发连锁反应。苏联国防部内部对海军信心骤降,预算削减警报拉响。

1989年底,苏共中央军委特别下达指示,要求北方舰队必须迅速恢复战斗力,重新安排“齐射验证”演习。出于政治需要,原本的主角“叶卡特琳堡”号被替换成了建造最新、技术指标最高的“新莫斯科夫斯克”号。

新艇在1990年初开始接受一连串“非人道”的极限测试:极低温潜航、密集发射模拟、反应时间训练。每一项考核都严苛到极致,舰员们甚至被要求在氧气配给不足情况下完成全舰模拟发射。

1991年5月,北方舰队司令部批准“河马二号”演习正式立项。6月,潜艇进入库拉靶场水域,进行了为期两周的预演。7月,演习时间确定。8月6日清晨,终于完成了人类历史上最疯狂的一次齐射。

然而,不管军事演习多么辉煌,国家的命运早已拐弯。三个月后,苏联彻底解体,新的核武危机接踵而至。

总统走了,核弹还在眼皮底下1991年12月25日,莫斯科,克里姆林宫。晚上7点,戈尔巴乔夫在中央电视台面对全国,发表辞职讲话。

他说:“由于当前国内局势和独立国家联合体的建立,我决定停止在苏联总统职位上的活动。”这一天,也是苏联的正式终结。

戈尔巴乔夫交出了核按钮的控制权。根据《人民日报》的报道,当晚叶利钦亲自接管了苏联战略核力量的指挥权。

然而,事情远没有这么简单。

当时苏联境内散布着庞大的核武库。超过11000枚战略核弹头,以及至少15000枚战术核武器。这些武器,80%留在俄罗斯,但乌克兰、哈萨克斯坦、白俄罗斯三国手里也攥着一大把。

乌克兰手中,就有1900枚战略核弹头和3000枚战术核弹头。数量超过英国、法国、中国的核武总和。

三国都宣布对境内核武器拥有主权,不愿交还。局势一度极度紧张。美国国务卿詹姆斯·贝克亲赴莫斯科、基辅、明斯克、阿拉木图连轴转,斡旋谈判。

1991年12月5日至9日,贝克在俄、乌、哈、白四国之间拉起了秘密磋商线。最终确定:核武器必须全部运回俄罗斯,乌、哈、白三国以无核国家身份加入《不扩散核武器条约》。

这个成果,避免了一场全球性的核扩散灾难。但过程中的博弈激烈到白热化,尤其是乌克兰多次以核武器作为谈判筹码,要价不断。

直到1996年,最后一批乌克兰核弹头才运回俄罗斯。整个过程,耗时五年。

即使如此,冷战遗产依然阴魂不散。苏联留下的技术、核材料,成为后来几十年全球核扩散风险的隐患。

而那艘在北冰洋下完成“末日彩排”的新莫斯科夫斯克号,也在岁月中静默。它像一头沉睡的巨兽,默默见证着一个帝国的终结,以及新世界秩序的重建。

参考资料:苏联解体的深层次原因.中国社会科学院.2010-03-22.

陶文钊:苏联解体后美俄管理核武器扩散的经验与启发.爱思想.2018-12-19.

冷战后,美俄如何处理苏联“核遗产”.中青在线.2012-02-22.

末日景象 洲际导弹齐射.凤凰网科技.2023-01-31.

苏联核潜艇世界纪录:3分钟齐射16枚洲际导弹.新民晚报.2015-04-16.

苏联解体28年祭——《人民日报》对苏联解体的报道.观风闻.2019-12-25.

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。