楚地小吏将一卷写满陌生文字的竹简投入火堆,火光映照着他面无表情的脸。他不识这字,也不懂这诗,他只知道这条简不在朝廷颁布的《仓颉篇》的范本里,按律当焚。

公元前221年,秦王嬴政扫灭六国,创立了中国历史上第一个大一统的中央集权帝国。在他为新生帝国规划的宏图里,有一项看似最基础却影响最深远的“OKR”(目标与关键成果):书同文。他希望普天之下,不再有语言隔阂,政令能一杆子插到底。

然而,当这项凝聚了帝国雄心的顶层设计,沿着从咸阳到郡县、再到乡亭的森严官僚体系层层下压时,它的初衷开始扭曲变形。从“建立共同语言”的宏大目标,最后异化为“不与秦文合者”皆需消灭的冷酷指令,甚至导致了楚辞竹简在基层的灰飞烟灭。

秦始皇的“书同文”,目标(Objective)极其明确:结束春秋战国数百年来“文字异形”的混乱局面。那时的六国文字,就像是今天不同的方言加上了各自创造的生僻字,同一个意思在齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦七个国家可能有七种写法。

这不仅阻碍了日常交流,更严重威胁着帝国的统治效率。来自咸阳的一份诏书,到了楚地可能变成需要翻译的“天书”。如何有效征税、征兵、推行法律?这些问题让秦始皇和他的智囊们头痛不已。

于是,“书同文”被确立为与“车同轨”、“行同伦”并列的建国核心纲领,它被赋予了巩固国家统一、促进文化交流与经济发展的双重历史使命。这是一项旨在构建帝国统一底层操作系统的战略工程。

为了落实这个顶级目标,丞相李斯被任命为首席“产品经理”。他的任务是拿出具体、可执行、可衡量的“关键成果”(Key Results)。李斯与中车府令赵高、太史令胡毋敬等人通力合作,交出了一份方案。

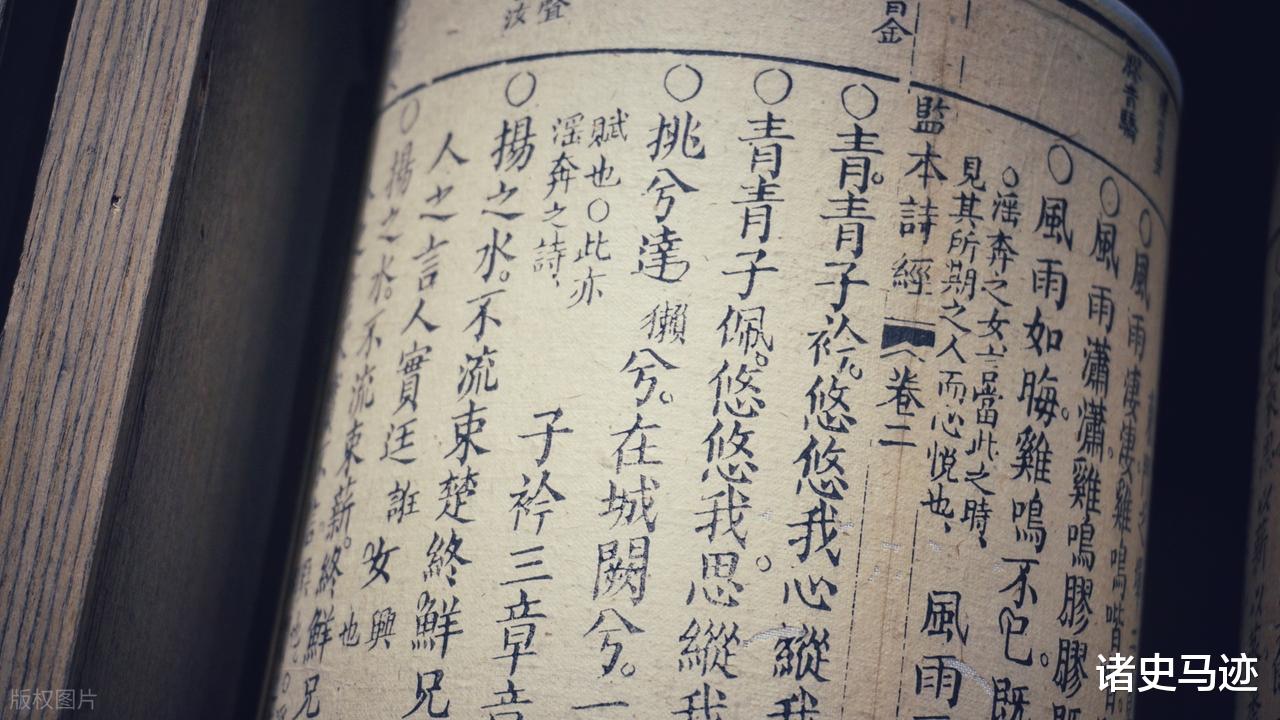

他们的核心产品有两个:官方标准字体 “小篆” 和便于日常使用的 “隶书”。他们编纂了《仓颉篇》、《爰历篇》、《博爱篇》作为全国统一的识字范本。标准被严格界定:“罢其不与秦文合者”。也就是说,凡是不符合秦国文字规范体系的,都在废除之列。这为日后的执行划下了一条清晰的、同时也是冷酷的界线。

诏书和范本从咸阳发出,通过新建的驰道网络,被传递到帝国的每一个郡、县。对于地方官员而言,抽象的“书同文”被转化成了具体、冰冷的核心绩效指标(KPI)。

这些KPI可能包括:在规定时限内,辖区内所有官方文书是否已全部改用小篆或隶书书写?各级官吏是否已熟练掌握新文字?民间私刻的、带有旧国特征的简牍、器物铭文是否已清理完毕?根据《秦县运行机制研究》,秦朝建立了严密的“上计”考核制度,官员的升迁黜陟与此紧密挂钩。

在巨大的政治压力下,对“成功”的衡量标准,极易从 “推广新文字” 滑向 “消灭旧文字”。因为后者更容易被看见、被统计、被汇报。执行的文化开始悄悄变味。

到了最基层的亭、里,任务变得更加“务实”。一个普通的乡啬夫或亭长,可能识字有限,面对来自六国、形形色色的旧文字,他们最安全、最高效的做法是什么?不是费心去辨认、去学习,而是执行那条最简单的铁律:“不与秦文合者”。

于是,任何与《仓颉篇》上字形不同的文字载体,都成了需要被处理的“风险点”。无论是官方档案的残卷,还是民间私藏的书籍,或是刻有铭文的旧器物。

秦律的严苛举世闻名。秦始皇三十四年颁布的焚书令规定:“天下敢有藏《诗》、《书》、百家语者,悉诣守、尉杂烧之。有敢偶语《诗》、《书》者弃市。” 在执行中,这条为控制思想而立的法律,与“书同文”的行政命令很容易结合。

一个楚地的小吏,在清点收缴上来的简牍时,发现一卷用优美但陌生的楚国文字抄写的诗歌。他不会去深究这是《九歌》还是《离骚》,这些文字不在他背诵的秦文范本里,那它就是“异形”,按律当烧。他可能平静甚至麻木地将其投入火堆,完成了一次“消除文化隐患”的KPI。至此,政策初衷被彻底置换:从“建立统一”变成了“清除异己”。

这种“一刀切”的极端执行,造成了难以估量的文化损失。作为楚文化瑰宝的楚辞,其原始竹简版本很可能就在这样的背景下大量湮灭。我们今天所读的屈原、宋玉的作品,大多是汉人凭记忆重新搜集、整理的结果,已非原貌。

比楚辞更普遍的,是《诗》(即后来的《诗经》)的遭遇。它因是儒家经典,且内容多涉前朝,在焚书令中首当其冲。官方意图是摧毁其思想载体,但基层在执行时,也可能简单地将其归为“用六国异文书写”的违禁品。

近年来湖北荆州王家嘴楚墓等地出土的战国楚简《诗经》,为我们提供了惊鸿一瞥。考古学家发现,这些秦火之前的《诗经》文本,在篇目、用字、诗句顺序上,与汉代以后流传的《毛诗》存在不少差异。这说明在秦朝统一与焚书的双重作用下,大量原始的、多元的文献版本永远消失了。

幸运的是,“《诗》三百篇,大抵贤圣发愤之所为作也”,因其韵律优美,便于口耳相传,在西汉得以较大程度地恢复。但那些无法背诵的、刻在竹简上的独特历史记录与思想文献,则永远化为了灰烬。

如果单从技术目标看,秦始皇的“书同文”OKR取得了惊人的成功。学者陈昭容通过对比战国与西汉早期的文字材料发现,战国时期东方六国那些区域性的异体字,在西汉早期已基本消失。一套统一规范的汉字系统被建立起来,并沿用至今,为中华文明的持久延续奠定了基石。

然而,从文化层面看,这场运动在执行中付出了惨重的代价。它用一种行政强制力和简单化的排除法,粗暴地中断了春秋战国以来百家争鸣所孕育的丰富多元的文字书写传统和文化表达形态。秦朝试图通过统一文字来统一思想,实现“行同伦”,但其执行过程中的严苛与极端,反而激化了社会矛盾,成为秦朝速亡的原因之一。

李斯或许没有料到,他制定的“罢其不与秦文合者”这一清晰标准,在层层传递的压力下,会从一种文字规范,异化为一场文化清洗的通行证。顶层充满战略远见的OKR,在转化为基层的冰冷KPI后,其最初的宏大理想,已在一堆堆竹简燃烧的烟火气中,变了味道。

历史留给我们的启示是深刻的:任何一项伟大的改革或统一工程,不仅需要顶层设计的智慧,更需要一套能够保障其精神不被扭曲的执行与反馈机制。否则,最美好的初衷,也可能在通往终点的路上,结出最苦涩的果实。

![秦朝发型比清朝辫子帅多了[赞]](http://image.uczzd.cn/16107579591372686269.jpg?id=0)