刘邦路过女婿封地,宠幸女婿妃子,妃子生下一子堪称“奇葩”

【引言】

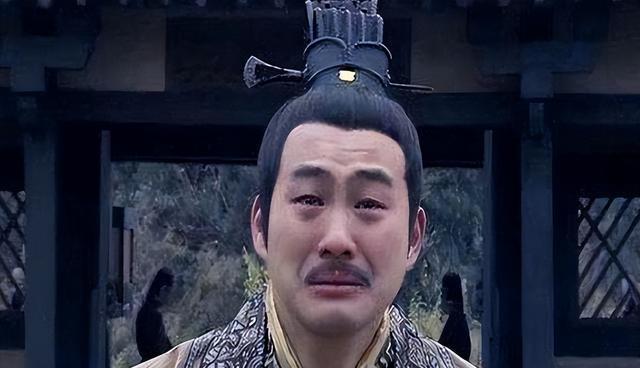

刘邦,汉朝的开国君主,因其平民背景和机敏狡黠的行事风格,常被人们戏称为“草莽天子”。他的果断决策和灵活应变的能力,使他在群雄逐鹿的时代脱颖而出,最终建立了大汉王朝。尽管他的手段有时显得不够光明磊落,但这并不妨碍他成为历史上一位极具影响力的统治者。

他在权力角逐中的策略和选择,尤其是偏袒女婿张敖的宠妃赵姬这一举动,充分暴露了他性格中的多面性。

这篇文章通过详细描述相关事件,展现了刘邦在稳定统治过程中展现出的无情手段和政治策略。我们将重点分析刘邦如何运用铁腕政策与精明算计来巩固自己的权力地位,揭示他在建立汉朝过程中的政治手腕。通过具体事例的剖析,读者可以清楚地看到刘邦在处理政治对手时所采取的策略,以及他在维护政权稳定时表现出的决断力。这些历史细节不仅反映了刘邦的统治特点,也为我们理解汉初政治格局提供了重要参考。

【早年生活与起义前的经历】

刘邦,最初叫刘季,来自江苏丰县的一个普通农家。他的父亲是个地道的庄稼汉,一辈子以耕作为生。

刘邦自幼对读书和种地都没兴趣,整天在村里游手好闲。他为人豪爽,做事随性,跟一群街头混混混在一起,久而久之,村里人都叫他“无赖”和“地痞”。

虽然他不从事体力劳动,但凭借出色的演讲能力和独特的个人魅力,他在当地已经小有名气。

婚后,刘邦的生活依旧拮据,他的伴侣吕雉虽对其行径颇有微词,却始终不离不弃,默默给予支持。

刘邦总喜欢在农田边跟人聊天,聊着聊着就开始说起自己的远大抱负。他总幻想着有朝一日能出人头地,过上富贵日子。虽然这些话在当时的普通人听来简直是异想天开,但后来的事实证明了刘邦的预言,他真的成就了一番大事业。

公元前209年,陈胜和吴广在大泽乡率先举起了反抗秦朝的大旗,这一事件标志着反秦运动的开始。刘邦意识到这一历史机遇,迅速行动,组织起当地的一群年轻人,鼓励他们加入反抗行列。

刘邦和当地的混混们走得很近,没多久就拉拢了一帮人,组建了一支像模像样的反秦队伍。在起兵之初,他带着手下专门挑秦朝的地方衙门下手,势力一天天变强。

在反秦斗争中,刘邦充分展现了他出色的军事指挥天赋和卓越的组织才能。他特别擅长发掘和使用各类人才,以宽广的胸襟接纳不同背景的能人,这种独特的用人方式为他聚集了大量有才能的追随者。刘邦不拘一格,无论是来自贵族阶层还是平民百姓,只要具备真才实学,都能在他的团队中找到用武之地。这种开放包容的态度,使得他的势力在短时间内迅速壮大,为日后建立汉朝奠定了重要基础。

随着反抗秦朝的势力不断壮大,刘邦在起义军中声名鹊起。到了公元前207年,刘邦带领军队成功攻占了咸阳,直接导致了秦朝的覆灭。在这场胜利后,刘邦被选为反秦联盟的主要领导人之一。

秦朝灭亡后,中国并未实现统一,项羽与刘邦两大集团为争夺统治权,展开了持续四年的楚汉争霸。这场激烈的权力斗争,使刚刚摆脱暴政的国家再次陷入战火纷飞的局面。两大军事集团的对峙,不仅延缓了全国统一的进程,也给百姓带来了深重的苦难。这场战争最终以刘邦的胜利告终,为汉朝的建立奠定了基础。

项羽虽然战斗力强悍,但在战术布局上显得不足。相比之下,刘邦更擅长策划和选拔人才。战争刚开始时,刘邦接连失利,但他没有放弃,反而抓住了项羽在战略上的疏忽,一步步改变了不利的局面。

刘邦清楚地认识到自己在带兵打仗方面比不上项羽,所以他借助了张良、萧何和韩信这几位谋士的智慧,选择了一种稳扎稳打的战术。

刘邦在与项羽的长期对抗中,逐步削弱了对方的实力。到了公元前202年,双方在垓下展开决战,刘邦取得了决定性胜利。这场战役后,刘邦正式建立汉朝,将首都设在长安,并自立为汉高祖,开创了新的历史篇章。

【权力巩固与诛杀异姓王】

刘邦在建立汉朝后,首要考虑的是如何稳固自己的统治。为了避免地方势力对中央构成威胁,他采取了削弱异姓诸侯权力的策略。

韩信、彭越和英布这些非刘姓的诸侯王,尽管在刘邦打天下的过程中贡献巨大,但他们手底下都有兵有将,地盘也不小,这对朝廷来说始终是个隐患。他们的实力越强,中央的权威就越受挑战,随时可能动摇汉朝的根基。

刘邦通过各种策略逐步削弱了异姓诸侯的实权。韩信最初被册封为齐王,随后却被调往楚国担任楚王一职,实际上权力被大幅削弱。

最终,韩信因被指控谋反而被捕,并在长乐宫被处决,彭越和英布也因不同的罪名相继被处死。

刘邦采取了一系列强硬措施,有效地强化了中央权威,为汉朝的长期稳定奠定了基础。他通过果断的行动,消除了内部威胁,巩固了统治地位。这些举措虽然手段严厉,但确保了政权的统一和国家的安定。刘邦的策略成功地维持了汉朝的政治秩序,为后续的发展创造了有利条件。

【路过赵国与张敖的命运】

公元前200年,刘邦在赵国进行巡查时,途经赵王张敖的领地。张敖是刘邦的女婿,他与刘邦的独生女鲁元公主结为夫妻。

张敖对刘邦极为谦卑,主动脱下外套,卷起袖子,亲自为刘邦端茶送饭。可刘邦却一点不领情,反而摆出一副高高在上的架势,大大咧咧地瘫坐在地上,毫不客气地对着张敖劈头盖脸一顿训斥,完全没有岳父该有的体面和礼数。

张敖身边的几位资深臣子对刘邦的行为极为不满,暗中策划刺杀行动。然而,张敖深知此举的严重性,立刻出面阻止,并严厉告诫他们谨言慎行,以免引来无法挽回的灾祸。

尽管张敖多次劝阻,赵国的一群元老依然坚持己见,他们密谋在刘邦再次经过赵国时发动刺杀行动。张敖的反对并未动摇这些老臣的决心,他们暗中策划,等待合适的时机下手。

公元前199年,刘邦又一次来到赵国。张敖为了取悦刘邦,被迫把自己的妃子赵姬献给了刘邦。刘邦收下了这份“礼物”,随后离开了赵国。不久后,赵姬发现自己怀孕了。为了避免惹上更多麻烦,张敖迅速把赵姬安置到了宫外。

就在这个时候,刘邦身边的老臣们打听到了他的行程安排,他们选择在柏人县的驿站设下埋伏,准备在那里对他下手。刘邦本来打算在柏人县的驿站过夜,但一听到“柏人”这个名字,心里就犯嘀咕,觉得这名字听起来不吉利,像是在暗示自己会遭到不测。于是,他立刻改变了计划,连夜离开了这个地方。

公元前198年,贯高的敌对势力将暗杀阴谋告知了刘邦。刘邦震怒,迅速下令处决贯高及其同谋的三族。张敖因得到众多支持者的庇护,仅保住了性命,但被降职为宣平侯。

【刘长的出生与命运】

张敖被关押时,赵姬也一同被捕。她在狱中告诉看守,自己曾经侍奉过刘邦,并且怀上了他的孩子。

狱卒立刻将情况上报,刘邦听到后冷冷地说:“她伺候过不少人,谁知道这孩子是谁的?”说完就不再理会此事。

赵姬的弟弟找审食其帮忙,希望他能向吕后说情。但吕后心里有疙瘩,不肯伸出援手。

赵姬在牢房里生下了一个男孩,随后因悲伤过度去世。这个婴儿被送到刘邦那里,刘邦心生悔意,给他取名刘长,并让吕后负责抚养。

刘长这个人性格挺复杂的。他爹刘邦身上的那股子机灵劲儿和胆量,他倒是学得有模有样。可话说回来,这小子做事有时候真叫一个莽撞,简直不计后果。这种矛盾的性格,让他在处理事情时,常常让人觉得既佩服又捏把汗。

刘长自幼便显露出叛逆倾向,他热衷于追求权势,然而在政治谋略方面却显得不够成熟。

刘长的性格让他在皇宫里显得与众不同。和其他同父异母的兄弟比起来,他更叛逆,更不守规矩。

他始终对自己的位置感到不满足,总想用非常规的方式达到更高的目标。这种不断追求更大权力的心态,最终导致了他后来的不幸结局。他的性格中那种不惜一切代价往上爬的特质,正是他日后命运多舛的关键原因。

刘邦虽然知道刘长性格古怪,但他对这个儿子有着特殊的偏爱。为了巩固自己的统治地位,同时也为了告慰赵姬的在天之灵,刘邦最终决定将刘长封为淮南王。这一举措既体现了刘邦对儿子的关爱,也显示了他作为帝王的深思熟虑,既考虑到了朝廷的稳定,又顾及了家族的情感。

刘长被封为淮南王,这既是对他地位的认可,也是一种政治上的平衡策略。这个封号赋予了他一块领地和管理权,但同时也将他调离了朝廷的核心区域长安,避免了直接参与中央权力斗争。

刘长受封淮南王后,便从长安启程前往封地。在淮南,他着手修建王府,开启了全新的统治生涯。

淮南这片土地资源充沛,物产繁多,刘长在此过上了极度奢华的帝王生活。他大兴土木,修建了规模宏大的宫殿建筑群,搜罗了无数奇珍异宝,日常饮食极尽铺张,生活奢靡程度达到了顶峰。

刘长在淮南王府里,展现出了强烈的掌控野心。他不仅在自己的领地上实施严苛的管理,还对附近的诸侯国和部落采取强硬手段,试图通过压制和征服来扩大自己的势力范围。

他认为,唯有持续扩大势力和不断夺取胜利,才能填满自己内心那永不满足的欲望。

【刘长与吕后势力的冲突】

刘长一生中最引人注目的事件之一便是与审食其的纠葛。审食其作为吕后的亲信和重要帮手,在朝廷中扮演了关键角色。

审食其虽然以慷慨仁慈、忠厚可靠著称,但刘长始终认为他是害死自己母亲赵姬的罪魁祸首。这种深仇大恨在刘长心中积压已久,等到吕后一死,他终于找到了报复的机会。

某日,刘长带了一群士兵,悄悄摸进了审食其的家里。趁着天黑,他们很快就把审食其住的地方团团围住了。

审食其毫无警觉,被刘长的部下突袭擒获。刘长亲自动手,处决了审食其,为母亲报了仇。

这一举动在政界和社会上引发了巨大震动,各界人士纷纷表达出强烈的不满与意外。

刘长处死审食其的消息迅速传到了汉文帝那里。文帝对此既恼火又无可奈何。刘长这么做,不仅是在挑战朝廷的威严,更是把文帝推到了一个两难的处境。无论是追究刘长的罪责,还是放任不管,都会带来一连串棘手的政治影响。

汉文帝决定亲自召见刘长,想弄清楚整件事的来龙去脉。刘长见到汉文帝时,表现得非常坦率,直接承认了自己为母亲报仇的意图,没有任何隐瞒。

面对年轻气盛的弟弟,汉文帝一时之间拿不定主意,权衡再三,他决定先放一放,免得事情闹得更僵。

【刘长的野心与行动】

虽然审食其事件暂时缓解了矛盾,但刘长的权力欲望却日益增长。他在自己的领地上大肆招兵买马,加紧操练部队,为日后的图谋积极筹划。刘长暗中积蓄力量,企图在未来有所作为。他的这些举动表明,他并未因之前的冲突而收敛,反而更加坚定了自己的野心。刘长通过扩充军备和强化训练,为将来可能的行动打下了基础。这一系列行为充分暴露了他不甘屈居人下的心态,以及他对更高权力的渴望。

他在淮南一带大肆招兵买马,同时暗中派人联系附近的匈奴和闽越国,希望能拉拢他们作为帮手。

刘长的举动早就被朝廷察觉,汉文帝心里清楚他对现状不满且有夺权的意图,但文帝选择了用温和的手段来缓和双方的对立。

刘长的野心已经无法压制,他自信有能力也有时机颠覆当前政权,自立为帝。

刘长在淮南的所作所为逐渐引起了朝廷的注意,汉文帝派人暗中观察刘长的动向,并加强了淮南地区的警戒。

刘长虽然表面还保持着王爷的尊贵身份,但实际上他在朝廷眼里已经成了一颗随时可能引爆的危险因素。

刘长的造反行动由于力量不足、缺乏后援而未能成功。朝廷很快平息了这场动乱,下令让他在自己的领地自尽。

【结语】

刘邦为了稳固自己的统治地位,采取了各种极端手段,其中对女婿妃子赵姬的特别关照就是一个典型例子。这一行为充分展现了他为了达到目的不惜利用身边人的冷酷态度。在处理权力关系时,刘邦完全不顾及伦理道德,只要能帮助他加强控制,即便是身边亲近的人也可以成为他的工具。这种做法反映了他作为统治者为达目的不择手段的作风,也揭示了他在政治斗争中完全以利益为导向的处世哲学。通过这个事件,我们可以清楚地看到刘邦在巩固权力过程中的实用主义态度,以及他对人际关系的工具化利用。

这一变故彻底扭转了赵姬与刘长的人生轨迹,同时给张敖的仕途带来了重大转折。刘邦采取了一系列铁腕措施,虽然巩固了汉朝的统治基础,推动了国家的发展,但也在史册上留下了冷酷的名声。他的所作所为,既维护了王朝的安定,也让人记住了他强硬的一面。

这一历史教训警示我们,追逐权势和成功时,个人的良知与道德准则常常会沦为利益算计的牺牲品。权力斗争之下,人们往往迷失自我,将最基本的做人原则抛诸脑后。为了达到目的,有些人甚至不惜违背道德底线,将人性中善的一面完全抹杀。这种现象在历史长河中屡见不鲜,提醒我们应当始终保持清醒,不被利益蒙蔽双眼。在追求个人发展的同时,更要坚守道德操守,维护人性的尊严。只有将道德准则置于首位,才能在复杂的社会环境中保持正确的方向,避免重蹈前人的覆辙。

西汉时期的淮南王刘长,其生平与死亡原因一直是历史研究中的焦点。刘长作为刘邦的幼子,在汉朝初年享有显赫地位,然而他的结局却充满了争议。据史料记载,刘长因涉及谋反被汉文帝贬为庶人,随后在流放途中去世。关于他的死因,有多种说法:有人认为他是因病去世,也有人推测他可能是被朝廷秘密处决。刘长的死亡不仅影响了他个人的命运,也对西汉的政治格局产生了深远影响。他的故事反映了当时皇室内部的权力斗争以及中央集权与地方诸侯之间的矛盾。通过对刘长生平与死亡之谜的探讨,可以更深入地理解西汉初期的政治生态和历史变迁。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。