一杆击破天花板:赵心童斯诺克夺冠背后的中国力量

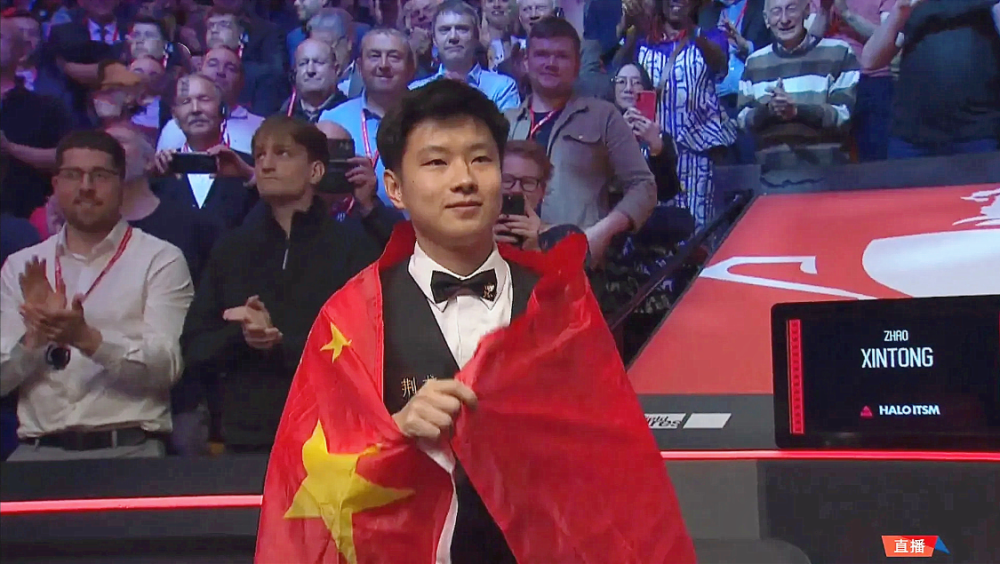

北京时间2025年5月7日晨,当谢菲尔德克鲁斯堡剧院的掌声渐息,28岁的赵心童放下球杆,用手背抹去眼角汗水的瞬间——那颗在斯诺克台桌上滚动了二十年的白球,终于撞开了中国体育的新维度。

当赵心童用一记精准的长台低杆打进决赛制胜球时,央视解说员的声音带着哽咽:“请注意,这个穿着普通运动服、没有赞助商logo的年轻人,比赛期间还住着赛事方提供的运动员公寓。”这个细节刺痛人心:在职业化程度极高的斯诺克领域,没有商业包装的选手如同赤脚奔跑的马拉松运动员。

英国《卫报》在赛后披露了一组对比数据:马克·威廉姆斯每年训练经费折合人民币约380万元,而赵心童的日常训练场地,是郑州某台球俱乐部凌晨2点后免费开放的6张球台。这种悬殊背后,是中国体育体制特有的“野生力量”——既没有举国体制的温室呵护,也不具备职业体育的资本加持,却像戈壁红柳般在夹缝中野蛮生长。

斯诺克世锦赛创立于1927年,奖杯上镌刻的历代冠军名字构成了一部微缩版的大英帝国史。赵心童的夺冠,恰似在温布尔登网球场上看见中国选手捧起挑战者杯——这种文化符号的突破,往往比奖牌本身更具穿透力。

英国BBC解说员在直播中感叹:“他处理球形时的数学思维,让我想起中国航天器的轨道计算。”这无意中揭示了更深层的隐喻:当中国工程师用“北斗”系统重构全球定位秩序时,中国运动员也在用东方智慧解构西方主导的竞技规则。赵心童决赛中78.3%的长台成功率,与其说是手感火热,不如说是对击球角度、力度控制的极致演绎。

在夺冠后的新闻发布会上,赵心童展示了手机里保存的500G训练视频——从2015年开始,他每天录制3小时击球录像,用图像分析软件逐帧修正动作。这种“技术流”训练模式,与我国智能制造领域的“工业大脑”系统异曲同工,都指向数据驱动的精准突破。

更值得玩味的是他的身份流动性:白天在郑州某体育学院进修运动心理学,晚上化身台球教练维持生计。这种“斜杠青年”的生存状态,恰是当代中国年轻人突破单一赛道困境的缩影。就像深圳华强北的创客们用模块化思维重构电子产品,赵心童用跨界思维重新定义了职业运动员的成长路径。

绿色台呢上的新长征当赵心童将50万英镑奖金中的20%捐献给西部山区体育设施建设时,这个决定本身构成了时代寓言。贵州省台江县最近三年新建的17所中小学台球教室,与粤港澳大湾区崛起的电竞产业园形成奇妙呼应——在物质丰裕时代,体育正在从“为国争光”的宏大叙事,转向“为民筑基”的毛细血管式渗透。

国家体育总局最新数据显示,我国台球人口已达6500万,其中85后占比61%。这些在《王者荣耀》和斯诺克之间自由切换的年轻人,正在用多元选择瓦解传统体育的阶层壁垒。就像赵心童决赛第27局那个打破常规的扎杆解球,中国体育的突破从来不是直线冲锋,而是多维度的生态重构。

深夜的中国街头,某台球俱乐部挂出新横幅:“赵心童同款训练套餐:凌晨2-6点,50元畅打”。玻璃门上倒映着城市霓虹,台球桌的绿色呢面在月光下泛着柔光——那里或许正孕育着下一个奇迹,就像三十年前深圳某电子厂流水线上,某个青年工人在休息时摆弄电路板的瞬间。体育强国的密码,从来都藏在这样的民间褶皱里。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。