老人给电梯倒脏水后续!人已被处理,服上的字或显示作恶原因

5 月 5 日,一段监控视频在社交平台炸开了锅。画面里,一位身着深色外套的大妈端着不锈钢盆,在电梯门口来回踱步。

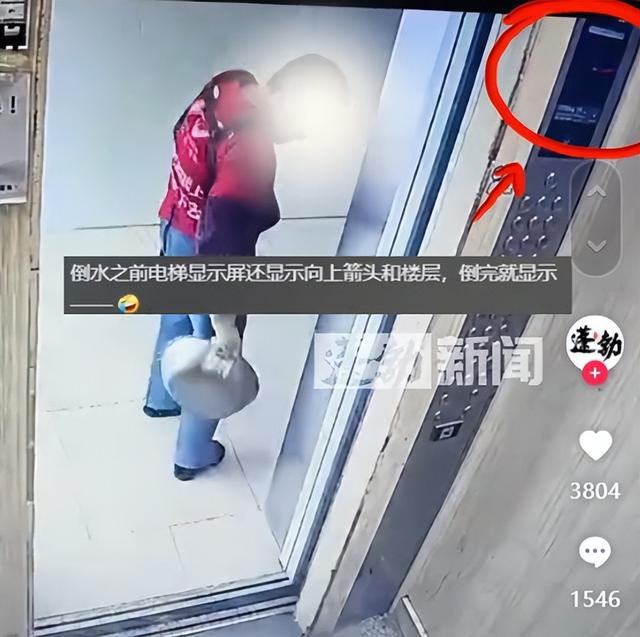

她佝偻着背,探头探脑往楼道里瞅了好几眼,确认四下无人后,侧身挤进电梯,背对着监控慢慢弯下腰 —— 盆里的泔水混着剩饭残渣,顺着电梯门缝汩汩流进去,腐油挂在金属门框上,在灯光下泛着腻歪的光。

全程 47 秒的 “熟练操作”,每一步都写着 “惯犯” 二字大妈倒完水直起腰,盆内壁刮得锃亮,连盆底粘的菜叶都抠下来扔进缝隙。她低头盯着地面,发现电梯门槛上溅了两滴脏水,居然蹲下身用手指抹了抹,顺着门缝抹进去才算完。

起身时嘴角往上一挑,那抹似有若无的笑看得人脊背发凉 —— 整个过程 47 秒,没有一丝犹豫,按电梯键的手势稳当得像在自家厨房刷碗。

更让人捏把汗的是,她离开时电梯还亮着楼层灯,等她擦完地上的水迹,转身瞬间所有指示灯 “啪” 地灭了。她慌慌张张按了十几下按钮,电梯门纹丝不动,这才跺着脚往楼道里跑,拖鞋拍打地面的 “啪嗒” 声在空荡的走廊里格外刺耳。物业赶来时,电梯主板已经短路,维修师傅拧开侧板,腐臭味混着电路板焦味涌出来,槽里的剩饭都发了霉,少说要换三四样零件,维修费直奔五位数。

网友的怒气,从 “不理解” 变成了 “细思极恐”

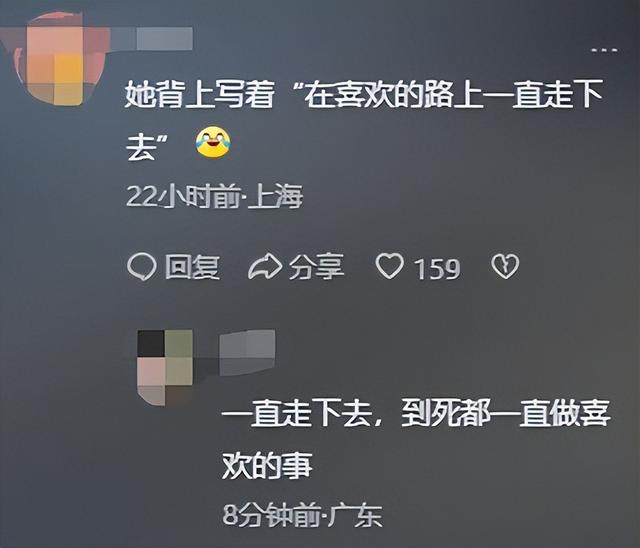

网友的怒气,从 “不理解” 变成了 “细思极恐”评论区里,有人翻出大妈外套上印的那句 “在喜欢的路上一直走下去”,忍不住冷笑:“合着您喜欢的是往电梯倒泔水?这爱好够别致的。” 更多人盯着她熟练的动作犯嘀咕:家里没下水道吗?马桶不能冲吗?就算是农村来的,城里住了这么些年,不至于连垃圾桶和下水道都分不清吧?

有位住在老旧小区的网友说,这让他想起三年前楼上的大爷,总把洗拖把的水泼在步梯拐角,地砖滑得摔了好几个老人。“他们好像觉得,公共区域只要不写‘禁止’,就是自家后院。电梯是大家的,坏了要众筹修,可他们眼里只有‘自己方便’。”

还有个细节戳中了大家 —— 大妈倒完水后的 “善后” 动作。她不是不懂这是坏事,反而太清楚怎么不留痕迹。擦地面、抠残渣、确认电梯没反应才离开,每一步都透着 “精明”。这种明知故犯的 “清醒作恶”,比糊涂犯错更让人后怕:如果破坏公共设施既能图省事,又不用担责任,那会不会有更多人跟风?

当 “老人变坏” 遇上 “坏人变老”,该治的到底是谁?

这事儿让人想起去年重庆那位 “电梯泼水老太”。她住在 6 楼,因为自家门口的电梯对她来说 “多余”,就天天拎着脏水泼门缝,还把烂菜叶、烟头往里塞。物业贴了警告,社区上门劝了三次,她当面答应得好好的,转头又把扫帚伸进门缝搅和。最后还是子女被请到物业办公室,看着监控里母亲的行为直冒冷汗:“平时在家就说她总把楼道当自家阳台,没想到能这么过分。”

现在的问题是,当老人做出这类损人不利己的事,该怎么管?法律层面,《治安管理处罚法》明确规定故意损毁公共设施可处拘留和罚款,但实操中常遇到 “老人年龄大,处罚难执行” 的困境。有网友支招:“罚钱不如让子女连坐,通报单位、纳入征信,让家庭责任倒逼管教。” 这话听起来狠,却戳中了关键 —— 很多老人的 “肆无忌惮”,背后是子女长期的 “视而不见”。

但也有人冷静分析:得先弄清楚动机。如果是像重庆老太那样 “我不用就毁了” 的畸形心态,必须严惩;如果是认知障碍或习惯难改,社区该介入教育,而不是一罚了之。可不管哪种情况,公共设施不是私人领地,这根底线不能破。

从 “倒泔水” 到 “泼脏水”,撕开的是公共意识的裂缝

从 “倒泔水” 到 “泼脏水”,撕开的是公共意识的裂缝在电梯里倒脏水的大妈,和往广场雕塑上晒被子的大爷、把共享单车扔进河的阿姨,本质上是一类人。他们享受着公共设施带来的便利,却把 “公共” 当成了 “无主”。这种 “占便宜没够,担责任就躲” 的心态,比脏水更脏的,是心里的自私。

更值得深思的是,当我们吐槽 “老人变坏” 时,有没有想过:这些习惯可能在他们年轻时就埋下了。过去在农村,门口泼点水、路上倒点垃圾不算事儿,可城市化进程太快,他们的生活习惯没跟上文明的脚步。但这不是借口 —— 就像年轻人得学垃圾分类,老年人也得补补 “公共意识” 这堂课。

监控视频还在小区屏幕上循环播放,大妈的子女终于露面道歉,说老人农村老家习惯了 “门口随便倒”,没想到电梯这么 “金贵”。这话让人心酸又无奈:电梯不贵,贵的是每个人心里的文明标尺。如果连 “不能在公共区域倒脏水” 都需要反复科普,那我们对 “文明” 的理解,是不是还停留在表面?

截止发稿,电梯还在维修中。路过那个停运的电梯口,总能看见有家长带着孩子驻足:“看见没?这就是乱倒脏水的后果。” 或许,当每个家庭都能把 “公共意识” 当成家风来教,当每个社区都能把 “文明准则” 当成常识来普及,这样的荒唐事才会越来越少。

你觉得,面对这类 “明知故犯” 的老人,该用法律严惩,还是用道德教化?当家庭管教失效时,社会又该如何补上这一课?

参考资料:

【1】河南都市频道2025-05-05《老人往电梯缝隙倒水致电梯故障》

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。