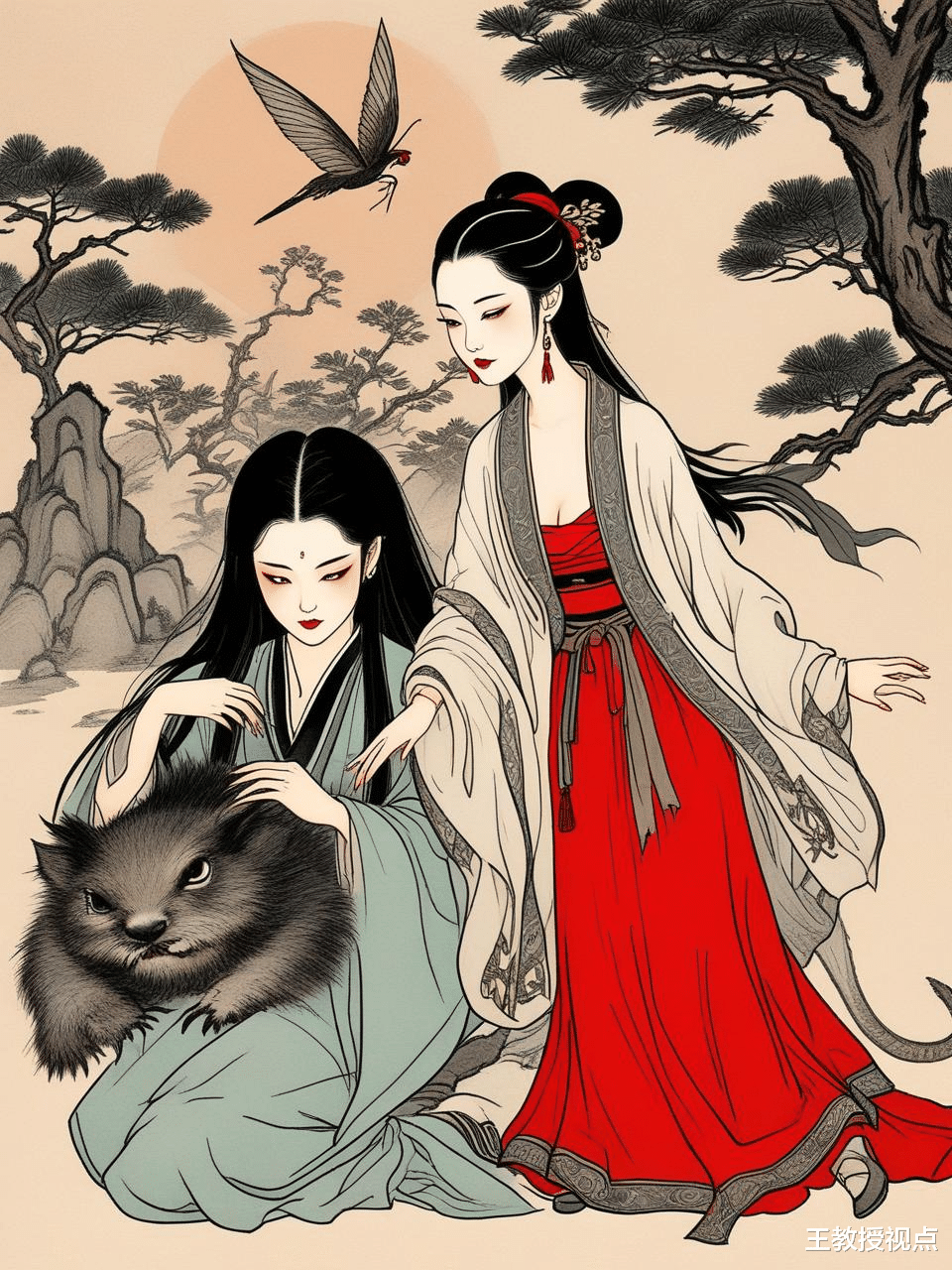

《聊斋》女性狐鬼图鉴:灵魅多情、智勇双全,破礼教桎梏异色群像

【产学研王教授视点】

《聊斋》女性狐鬼图鉴:灵魅多情、智勇双全,破礼教桎梏的异色群像

——以妖异之躯写人间悲欢,借鬼狐之口诉女性觉醒

【导言:当“异类”成为“人性”的镜像】

《聊斋志异》中的女性狐鬼,从来不是供人猎奇的“怪力乱神”,而是蒲松龄以妖异之笔构建的“人性实验室”。她们或笑或泣,或嗔或怒,在超越生死的维度中,将封建礼教对女性的规训、物化、压抑一一解构。当花妖女鬼突破“三从四德”的枷锁,当痴情狐魅颠覆“红颜祸水”的污名,蒲松龄的笔锋早已刺破古典文学的温情面纱,直指父权社会的权力本质。本文以“灵魅多情”“智勇双全”“破礼教桎梏”为脉络,剖析《聊斋》中那些亦真亦幻、亦仙亦妖的女性群像,揭橥她们如何以“异类”之身,书写最炽烈的人性宣言。

一、灵魅多情:以情欲为刃,刺穿礼教铁幕

(一)婴宁:笑中藏刀的“自然之子”

·“痴笑”背后的生存智慧婴宁的笑声贯穿《婴宁》全篇,从初遇王子服时的“拈梅花一枝,容华绝代,笑容可掬”,到婚后“矢不复笑”的沉默,构成对礼教压抑人性的辛辣反讽。她攀树折花、遗矢墙头,以近乎粗野的生命力冲破闺阁女性的端庄范式,其“痴笑”实为对抗礼教规训的生存策略——当权贵以“笑不避人”斥其失礼时,婴宁以“妾岂不能,恐为父母羞”之语,将矛头直指礼教对女性天性的阉割。

(二)聂小倩:血色罗裙下的“情义博弈”

·“以色事人”的双重面具聂小倩初登场时,是“肌映流霞,足翘细笋”的艳鬼,以色诱人取命;归顺宁采臣后,却化身“勤操井臼,恭谨有礼”的贤妻。这种身份的撕裂,实为女性在生存与尊严间的艰难抉择。她对宁采臣的“以身相许”,既是对“善”的主动追求(“君信义,十死不足以报”),亦是对“被物化”命运的反抗——当她拒绝夜叉“再索一男”的命令时,已从“工具”升华为“主体”。

(三)连锁(《连锁》)——琴音中的“灵魂越狱”

·“幽魂抚琴”的性灵觉醒连锁本是“暴病而卒”的少女,因“薄命未归泉下”而困于荒宅。她与书生杨于畏的相遇始于琴音相和,以《连昌宫词》为媒介,完成灵魂的共鸣。这种“以艺通灵”的叙事,突破传统人鬼恋的肉体欲望,转而追求精神契合。连锁抚琴时“指法凄清,如泣如诉”的描写,实为女性在礼教压迫下对“性灵自由”的隐喻性呼唤。

二、智勇双全:以智性为盾,改写性别剧本

(一)小翠:游戏权谋的“性别颠覆者”

·“痴傻”表象下的权力博弈小翠以“痴女”形象入世,实则洞悉官场权谋。她假扮太后赐婚、戏弄衙役、火烧元丰冠服,将男权社会中的“权术”转化为女性游戏的工具。当王太常因“失仪”被弹劾时,小翠以“玉瓶”化解危机,其手段之老辣,令满朝文武汗颜。这种“以愚制智”的策略,是对“女子无才便是德”的辛辣嘲讽。

(二)辛十四娘(《辛十四娘》)——妖界“女诸葛”的救世悲歌·“未雨绸缪”的生存哲学辛十四娘虽为狐妖,却深谙“人世险恶”。她劝丈夫冯生远离纨绔子弟,提前储备银钱,甚至在冯生被诬入狱后,以“贿赂楚公子妾”的迂回策略救其性命。这种“先知先觉”的智慧,实为女性在父权社会中的生存本能——她们必须比男性更早预判风险,更隐忍地谋划退路。

(三)商三官(《商三官》)——女版“荆轲”的暴力诗学

·“以暴制暴”的性别革命商三官为父报仇,假扮优伶潜入豪绅府邸,于寿宴上以利刃刺杀仇人,后自缢于梁间。其“刺杀—自尽”的行为模式,完全男性化(荆轲、专诸等刺客皆为男性),却因主体身份为女性而更具颠覆性。三官之死,是对“父权暴力”的镜像复仇,对“女性柔弱”刻板印象的彻底击碎。

三、破礼教桎梏:以异类之躯,重构性别秩序

(一)婚姻制度的解构:从“父母之命”到“情欲自主”

·“私奔”叙事的合法化《聊斋》中,女性狐鬼常主动选择配偶:婴宁笑诱王子服、辛十四娘自择冯生、青凤与耿去病“逾墙相从”。这些“私奔”行为未遭贬斥,反被赋予浪漫色彩。蒲松龄借此消解“父母之命”的权威,将婚姻选择权归还女性本身。

(二)性别角色的倒置:从“男强女弱”到“女强男弱”

·能力反差与叙事主导权狐鬼女性常具备超自然能力(如小翠的预知术、花姑子的点金术),男性角色(如王元丰、安幼舆)多为文弱书生。在《鸦头》《细侯》等故事中,女性角色主导情节走向,男性反成被动接受者。这种角色倒置,暗示蒲松龄对传统性别权力结构的质疑。

(三)性别暴力的控诉:从“身体规训”到“精神压迫”

·身体暴力的显性书写《窦氏》中,窦氏被南三复始乱终弃后化为厉鬼复仇;《江城》中,悍妇江城以暴力手段惩戒丈夫,实为男性作者对“夫为妻纲”伦理的黑色幽默式反讽。这些故事揭露封建婚姻中女性作为性工具与生育工具的悲惨命运。

四、异类叙事的困境:乌托邦的崩塌与现实的阴影

(一)女性解放的“双重枷锁”

·“异类”身份的局限性《聊斋》中的女性狐鬼虽能突破礼教束缚,却始终无法摆脱“异类”标签。婴宁最终“不复笑”,小翠“大笑而去”,皆暗示其解放的短暂性——她们必须回归“非人”状态,才能保持主体性。这种设定暴露蒲松龄的思想局限:他无法为女性找到现实中的突围路径,只能将希望寄托于超自然力量。

(二)男性作者的“凝视”与“投射”

·“男性拯救者”的隐秘在场尽管女性角色光芒四射,但多数故事仍以男性视角展开:宁采臣、王子服、冯生等男性角色始终是叙事核心,女性狐鬼的反抗最终服务于男性的成长(如元丰因小翠而康复,宁采臣因小倩而得子)。这种叙事策略,暴露蒲松龄作为男性作者的潜意识——他虽同情女性,却无法彻底摆脱“男性中心主义”的窠臼。

五、结语:在妖异与人性之间,寻找女性的“阿基米德支点”

《聊斋志异》中的女性狐鬼,是蒲松龄为女性构建的“精神乌托邦”:她们或笑或泣,或嗔或怒,在灵魅多情的外衣下,包裹着对自由、尊严、平等的永恒渴望。她们以情欲为刃,以智性为盾,以暴力为诗,在礼教的铁幕上凿出细小的裂痕。这些裂痕终究未能彻底撕裂黑暗——当婴宁不再笑,当小翠远去,当商三官的血迹被黄土掩埋,我们看到的是女性的抗争,是整个时代的无奈。

正是这种“未完成的解放”,赋予《聊斋》永恒的魅力。它提醒我们:女性解放从来不是一场酣畅淋漓的胜利,而是一场漫长而孤独的跋涉。那些在妖异与人性之间徘徊的狐鬼女性,或许正是我们自己的镜像——她们的眼泪与欢笑,她们的反抗与妥协,她们的觉醒与迷茫,至今仍在历史的长河中回响。

关键词:聊斋志异;女性狐鬼;礼教批判;性别政治;存在主义困境

【延伸思考】

1. 《聊斋》中的“女鬼复仇”叙事,与古希腊悲剧中的“复仇女神”有何异同?

2. 当代网络文学中的“大女主”形象,是否继承了《聊斋》女性狐鬼的反抗基因?

3. 若以女性主义视角重写《聊斋》,哪些角色最需颠覆?哪些内核值得保留?

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。