深度科普:人类男性把隐私部位的骨头进化没了,为何没有影响生育?

在探索人类演化奥秘的征程中,科学家们有了一个奇特的发现。人类男性隐私部位缺失了一块骨头。

经过全面考察各类灵长类生物后,科学家们惊讶地发现,只有蜘蛛猴和人类有着相同的情况。这块骨头在学术界被称为 “baculum”,也就是丁丁骨。

事实上,在人类的早期阶段,是拥有这块骨头的。

依据斯坦福大学基于人类基因组的分析结果,丁丁骨这一史前雄性生理特征曾普遍存在于黑猩猩和人类的共同祖先身上,这些祖先大约生活在 600 万年前。而负责形成丁丁骨的相关 DNA,早在 70 万年前人类共同祖先分化为现代人类和尼安德特人之前,就已经从人类基因中悄然消失了。

至此,人类已彻底丧失了制造丁丁骨的 DNA 密码。美国骨科专家菲利普・雷诺在《科学美国人》杂志发表的文章也为这一理论提供了有力佐证。他在对比包括人类在内的多种哺乳动物的 DNA 后,发现人类有 500 多组 DNA 片段缺失,其中就包含与丁丁骨相关的那段 DNA。

从进化的时间线来看,隐私部位的这块骨头首次出现的时间晚于有胎盘和无胎盘哺乳动物的分化(约 1.45 亿年前),但早于灵长目动物和食肉目动物最近的共同祖先出现的时间(约 9500 万年前)。

也就是说,灵长目动物和食肉目动物的共同祖先拥有阴茎骨。不仅如此,所有食虫动物(如地鼠、豪猪)、蝙蝠,部分翼手类、须鲸类、肉食类等动物也都具备这块骨头。

在哺乳动物中,丁丁骨是独立存在的条状骨骼,其大小、形态、骨骼数量各有不同,具体因物种而异。科学家发现,雄性海象的丁丁骨约占体长的 15-18%,其解剖结构能达到 50-60cm,化石中更是留下 1.4m 的惊人记录。

在灵长类动物中,丁丁骨则显得微不足道,一般只有 1-2cm。同样是灵长类,尺寸的差距也可能很大,黑猩猩和大猩猩,前者的丁丁骨可达 1.9cm,后者却只有 6mm,相差了近 3 倍。丁丁骨的形态也具有多样性:有平直光滑的棒状结构,有分化出近支和远支的特化结构 ,也有不规则的叉状和勺状结构 ,还有弯曲的 S 型结构。

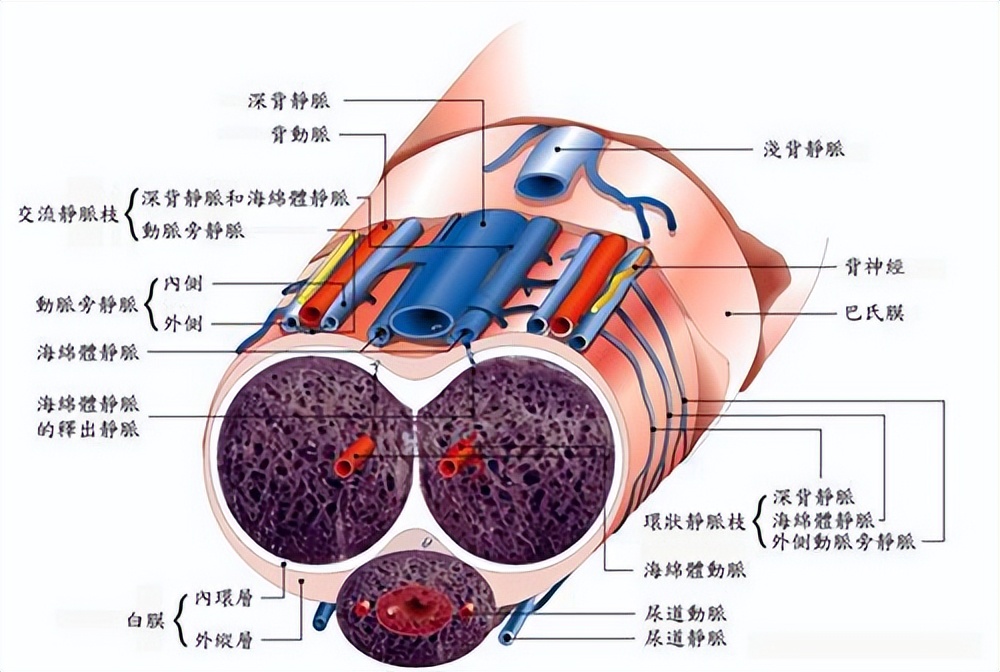

由于人类没有丁丁骨,男性隐私部位的横断面呈现出由两根海绵体和一根尿道海绵体组合而成的结构。其内部有着丰富的血管窦,一旦血管窦充血量增加,就如同形成了一个泵。这就好比一根坚韧的橡胶管,一端封闭,另一端加压灌水至接近阈值时,它便会变得坚硬。

人类与黑猩猩在演化上有着紧密的联系,它们的共同祖先大约生活在 600 万年前,那时的祖先拥有丁丁骨。然而,在后来的演化进程中,人类的丁丁骨逐渐消失。古人类学家梅芙・利基在对 320 万年前的南方古猿化石(编号 AL-288-1,俗称 “露西” )进行研究时,通过 CT 扫描发现其耻骨联合处没有任何阴茎骨的痕迹 ,这表明在 450 万年前,人类祖先就已经丢失了这块骨头。

从 DNA 研究方面来看,人类第 1 号染色体上的 TBX5 基因在 450 万年前发生了特异性突变,致使阴茎骨发育的关键蛋白(BMP4)表达缺失。这一基因突变不仅与丁丁骨的消失紧密相关,还产生了一些意想不到的结果。

研究发现,这个突变同时增强了阴茎海绵体的充血能力,失去骨头的人类反而获得了更持久的勃起,平均时长可达 15 分钟,而黑猩猩仅为 7 秒 。这一变化在一定程度上弥补了因丁丁骨缺失可能带来的影响,也使得人类在性行为方面呈现出与其他灵长类动物不同的特征。

在动物界,性选择对生物的进化有着深远影响。雌性动物在选择交配对象时往往十分谨慎,因为它们的卵子数量有限,为了确保后代能拥有更优秀的基因,会对雄性进行严格筛选。在这种情况下,雄性动物为了获得交配机会,会进化出各种特征来吸引雌性。例如,雄狮凭借强壮的体魄更容易获得雌性的青睐,孔雀则依靠华丽的外表吸引雌孔雀。

回到人类,科学家认为,人类男性丁丁骨的消失或许与女性的性选择密切相关。

在人类早期,人们没有衣物遮蔽,隐私部位裸露在外,女性能够直观地观察男性的隐私部位,并以此作为选择配偶的参考。有观点认为,人类男性隐私部位是所有灵长类物种中最大的,由众多弹性纤维组成,这些弹性纤维可以控制隐私部位的大小和软硬程度。这使得人类男性即便没有丁丁骨,也依然能够获得女性的青睐 。

久而久之,没有丁丁骨的男性在繁衍后代方面并没有处于劣势,反而可能因为其他优势特征,让这一性状在种群中逐渐稳定并延续下来。

人类生殖策略从多配偶制向一夫一妻制的转变,也是丁丁骨消失的重要原因。

在一夫多妻或多雄多雌的交配制度下,雄性动物面临着激烈的择偶竞争。以大猩猩为例,它们实行一夫多妻制,雄性大猩猩之间为了争夺与雌性交配的权利,竞争十分激烈。在这种情况下,丁丁骨能帮助雄性在竞争中占据优势,它可以使雄性在交配时维持更长时间,增加成功繁衍后代的机会,同时还能在一定程度上防止其他雄性介入,确保自身基因的传递。

然而,随着人类社会的发展,一夫一妻制逐渐成为占据支配地位的两性生育关系。在一夫一妻制下,男性拥有了相对稳定的配偶,不需要像以前那样为了争夺交配机会而时刻保持 “战斗状态”。这种稳定的伴侣关系使得男性与女性之间的性行为更加注重情感的交流和互动,而不仅仅是单纯的生殖目的。丁丁骨在这种相对稳定的两性关系中,其原有的作用逐渐被削弱,失去了存在的必要性,最终在进化过程中逐渐消失。

人类行为和生活方式的改变也对丁丁骨的消失产生了影响。

与其他动物不同,人类没有固定的发情期,随时都有可能产生性需求。随着文明的发展,人类建立起了稳定的社会结构,拥有了丰富的食物来源和相对安全的居住环境,不再像动物那样需要在特定时期进行交配以确保后代能在最佳条件下出生和成长。这使得人类的性行为方式变得更加多样化,不再仅仅局限于繁殖目的。

此外,人类在性行为中更加注重情感联结,情感的交流和互动在性行为中的重要性日益增加。在这种情况下,柔软且富有弹性的隐私部位结构,更能适应连续、多变的性行为,并且不易受伤,能够在短时间内多次充血和消退,相比具有丁丁骨的硬性结构更具优势。

例如,在一些亲密互动中,柔软的结构可以更好地配合双方的动作和情感表达,满足人类对性行为多样化和情感化的需求。这种行为和生活方式的改变,使得丁丁骨在人类的进化过程中逐渐失去了其原有的功能和价值,进而走向消失。

人类男性隐私部位在没有丁丁骨的情况下,依然能够保障生育,这得益于其独特的生理结构。人类男性隐私部位主要由两根海绵体和一根尿道海绵体组合而成,内部布满丰富的血管窦。

当受到性刺激时,这些血管窦会迅速充血,使得隐私部位勃起变硬。这一过程类似于一个自然的液压系统,通过血液的充盈来实现隐私部位的勃起功能 。

从生物学原理来看,这种充血勃起的机制与丁丁骨在其他动物体内所起到的支撑作用有着异曲同工之妙。虽然没有了坚硬的骨骼支撑,但充血后的海绵体能够提供足够的硬度,确保在性行为过程中完成生殖任务。

而且,与丁丁骨相比,这种基于海绵体和血管窦的勃起方式具有更高的灵活性和适应性。它可以根据不同的性刺激程度和性行为需求,快速调整勃起的硬度和持续时间,以更好地满足人类复杂多样的性行为模式 。

总结

人类男性在进化过程中丢失了丁丁骨,却并未对生育造成影响,这一现象是多种因素共同作用的结果。从性选择的角度来看,女性的择偶标准和一夫一妻制的婚姻模式,使得丁丁骨在性竞争中的优势不再明显,其消失对男性生殖成功率影响甚微;生殖策略的转变,减少了男性在择偶方面的竞争压力,降低了丁丁骨的必要性;行为与生活方式的改变,让柔软且富有弹性的隐私部位结构更适应人类多样化的性行为 。

在没有丁丁骨的情况下,独特的生理结构和冠状结构,又分别从勃起功能和生殖竞争方面,保障了人类的生育能力。

这种进化过程中的适应性变化,体现了生物进化的奇妙之处。它让我们明白,生物在进化过程中并非一味地追求增加新的结构或功能,有时候舍弃某些特征,也能通过其他方式实现更好的生存和繁衍 。正如人类男性丢失丁丁骨,看似是一种 “损失”,但却在其他方面获得了补偿和发展,从而在进化的道路上不断前行,展现出生命适应环境、不断演化的强大能力。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。