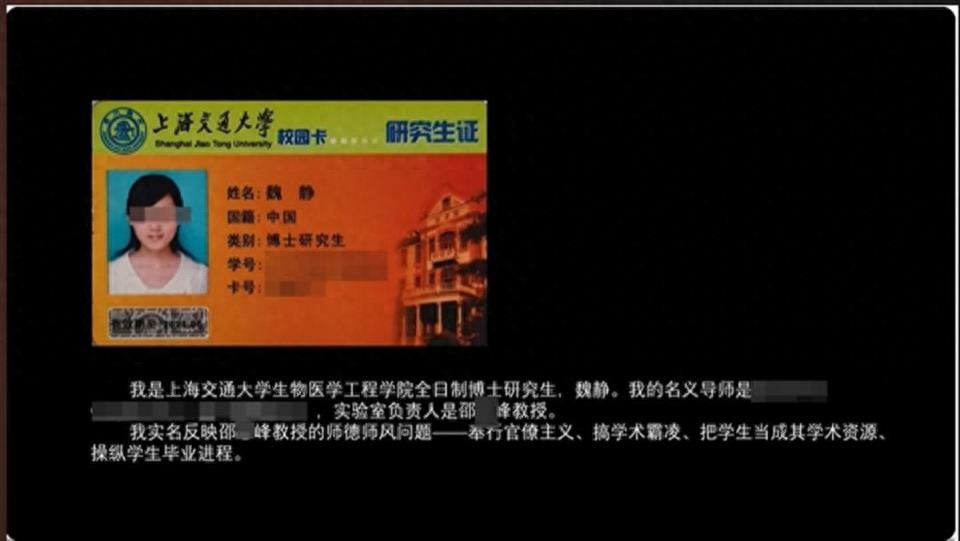

2025年5月7日深夜,一则实名举报帖在社交平台引爆舆论。上海交通大学生物医学工程学院博士生魏静公开指控其导师邵某峰教授存在学术霸凌行为,称其“强占课题、胁迫私活、阻挠毕业”。次日,学院回应“已关注并积极处理”,但事件背后折射的高校师生权力失衡问题,仍引发广泛讨论。

“被拖到第八年,我忍不下去了”

据魏静描述,邵某峰作为学院学位评定委员会组长及实验室负责人,长期以毕业审核权压制学生。其课题组博士生普遍被拖延至8至9年毕业,甚至有人超过十年未获学位。她本人因拒绝继续为导师的私人项目无偿工作,被禁止进入实验室长达两年,并被要求签署协议:自筹经费、限制研究方向,且“若无法毕业不追究导师责任”。拒绝签字后,她称遭到口头开除及保安驱离。

更令人震惊的是,魏静指控邵某峰存在学术腐败行为,包括挪用科研经费为企业服务,并在她举报后试图篡改调查材料,将责任推卸至学生身上。目前,其微博举报内容已消失,校方尚未公布调查进展。

学院回应“调查中”,当事人坦言后怕

事件曝光后,上海交大生物医学工程学院工作人员表示“已第一时间关注并处理”,但拒绝透露调查细节。魏静向媒体坦言,公开举报后内心充满恐惧,“整夜未眠”,但坚持“必须揭露真相”。

值得注意的是,邵某峰拥有美国博士学位及海外工作经历,2009年回国后主导多项高端科研项目。然而,其“海归精英”身份与举报中描述的“压榨学生”形象形成强烈反差,加剧公众对学术权力滥用的担忧。

学术霸凌为何屡禁不止?

魏静的遭遇并非孤例。近年武汉理工大学王攀案、西南大学赵明案等事件均暴露出相似问题:导师利用毕业审核权,将学生变为“学术奴工”,甚至侵占科研成果。此类现象背后,是高校“导师绝对主导制”的深层弊端——学生维权面临举证困难、制度救济缺失、举报后遭报复等多重困境。

武汉理工大学王攀

西南大学赵明

法律界人士指出,现有法规对学术霸凌界定模糊,例如《高等教育法》仅笼统提及“保障学生权益”,而《治安管理处罚法》难以覆盖课题侵占等隐性暴力。即便学生起诉,也常因“学术自治”原则被驳回,最终依赖高校自查自纠,但“既当裁判又当运动员”的模式易导致包庇。

破局之路:制度重构与法治介入

要打破这一恶性循环,专家提出三方面建议:

1.立法明确“学术霸凌”定义,将恶意拖延毕业、强占成果等行为纳入法律追责范围;

2.建立第三方学术仲裁机制,由校外专家、学生代表参与纠纷处理,避免导师“一言堂”;

3.推行导师信用评价体系,对存在霸凌行为者实施职称晋升“一票否决”。

教育部2025年启动的“高校反腐深化行动”已将学术腐败列为重点,魏静事件或成检验改革决心的试金石。正如网友所言:“学术应是求真之地,而非权力的江湖。”当象牙塔的阴影被照亮,唯有制度与法治的双重护航,才能让青年学子真正安心追逐科学理想。

(本文综合自极目新闻、网易新闻等报道)

评论列表