免费医疗:李玲的过时幻想还是未来趋势?专家给出答案!

在2024年的今天,当李玲教授提出“免费医疗”这一概念时,社会舆论场如同被投入了一颗重磅炸弹,引发了激烈的讨论。有人欢呼雀跃,仿佛看到了全民健康的乌托邦;有人则冷眼旁观,认为这不过是空中楼阁,难以实现的梦想。

李玲教授以一系列发达国家的医疗体系为例,试图证明“免费医疗”的可行性。她信心满满地表示,既然英国的NHS能够让大部分医疗服务免费,美国拥有广泛的医疗保障体系,中国也应有能力为民众提供这一福利。

然而,知名主持人黄智贤却站出来唱反调,直言李玲教授的观点是在“贩卖焦虑”,用“免费医疗”的概念来吸引眼球。他指出,李玲教授所举的例子存在“断章取义”之嫌,忽略了问题的另一面。例如,英国NHS的免费医疗背后,是漫长的排队等待;而美国的高昂医疗费用,仍是许多家庭的沉重负担。

黄智贤一针见血地指出,“免费医疗”背后隐藏的是巨大的财政支出和资源压力。他强调,世界上没有免费的午餐,最终为“免费医疗”买单的还是普通民众。

面对这一争议,我们不禁要问,“免费医疗”究竟是全民健康的康庄大道,还是一个遥不可及的乌托邦?

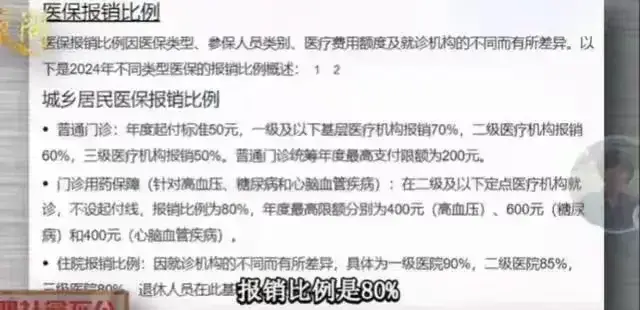

事实上,中国的医保制度虽然不完美,但已经覆盖了13亿人口,基本实现了全民医保的目标。医保的报销比例也在逐年提高,尤其在大城市,很多常见病的报销比例已经超过了50%,大大减轻了民众的医疗负担。

与此同时,我们也可以借鉴新加坡的医疗体系,它以“强制储蓄”为核心,通过个人、雇主和政府共同承担医疗费用,被认为是兼顾效率与公平的成功典范。新加坡政府要求所有公民和永久居民开设“保健储蓄账户”,并设立了“保健基金”补贴低收入人群的医疗费用。

然而,新加坡模式也存在争议,如个人选择自由度受限,高收入者可能承担更多负担等。与此相对的是韩国的经验,全民医保制度并未解决医疗问题,反而引发了一系列新的矛盾,如医生收入降低、公立医院医生短缺等。

这些经验教训告诉我们,医疗改革是一个复杂的系统工程,需要综合考虑各种因素,谨慎决策。盲目照搬国外的模式,可能会“水土不服”,甚至适得其反。

面对“免费医疗”的诱惑和现实的制约,我们不能头脑发热,也不能固步自封。只有立足中国国情,走出一条中国特色的医改之路,才能真正解决民众看病难、看病贵的问题。

公立医院作为医疗服务体系的主体,其服务效率直接关系到民众的就医体验。我们需要优化公立医院资源配置,发展基层医疗,实现“小病不出社区,大病不出县”的目标,缓解大医院人满为患的局面。同时,探索公立医院管理体制机制创新,引入市场机制,提高运营效率和服务质量。

社会办医是缓解医疗资源不足、满足多元化医疗需求的重要力量。我们应放宽市场准入,鼓励社会资本参与医疗服务,形成多元化办医格局,为民众提供更多选择。同时,加强监管,确保私立医疗机构的服务质量和价格合理。

人才是医疗事业发展的关键。我们需要提高医务人员待遇,改善工作环境,吸引更多优秀人才投身医疗事业。加强医学教育和人才培养,为医疗系统输送新鲜血液,解决人才短缺问题。

医患关系是医疗卫生事业发展的基石。构建和谐医患关系,需要医患双方共同努力。加强信息化建设,建立健全医疗信息共享机制,提高医疗服务效率。公开透明医疗费用,加强医患沟通,减少信息不对称,消除误解和隔阂。

“免费医疗”是一个美好的愿景,但实现道路充满挑战。中国医改任重而道远,需要我们付出长期不懈的努力。只要我们坚持问题导向,勇于改革创新,不断完善医疗卫生体制机制,就一定能为人民群众提供更加优质、便捷、高效的医疗服务,实现“病有所医、老有所养”的目标,让“健康中国”的梦想照进现实。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。