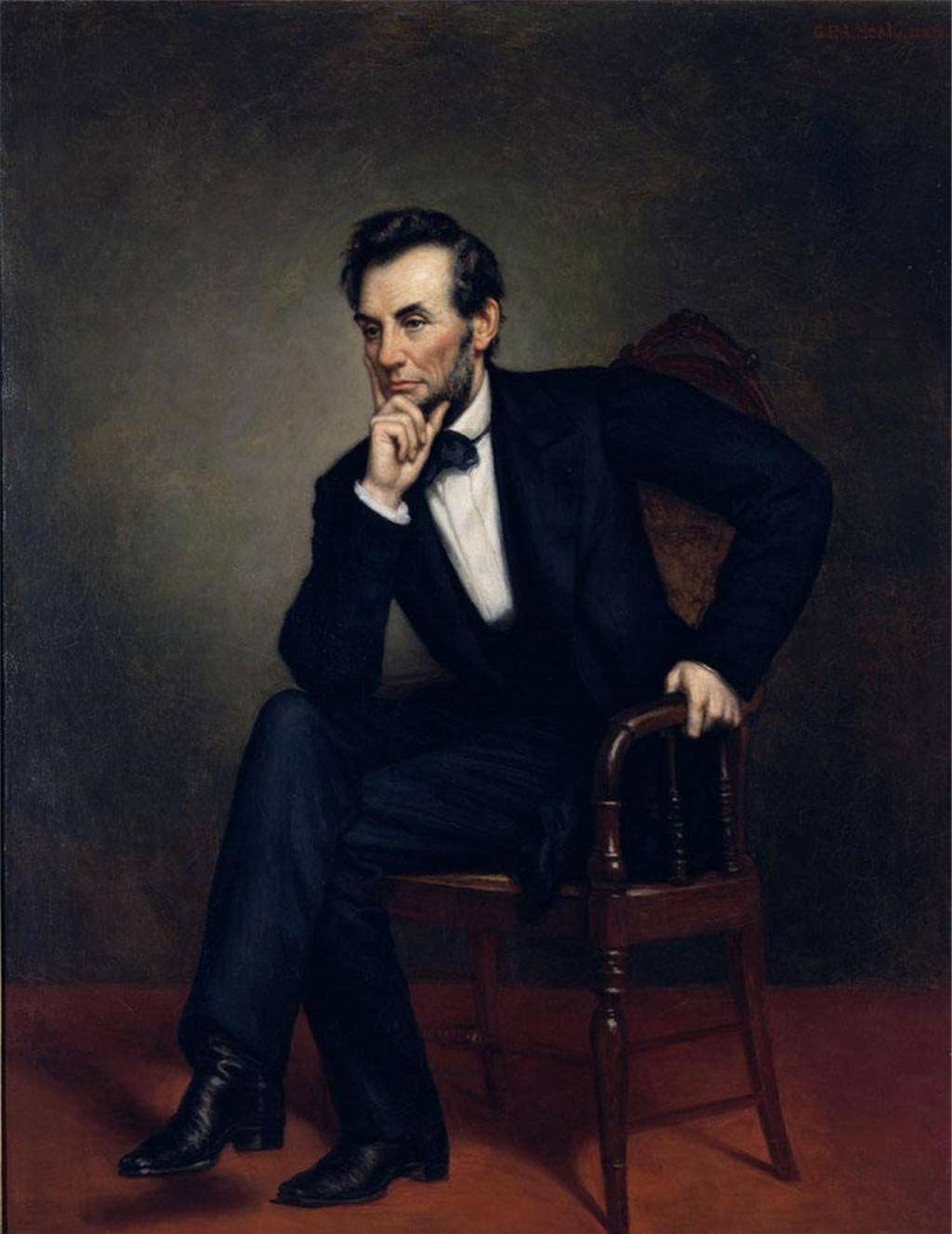

林肯遇刺:仇恨的代价与历史的警钟

1865年4月14日,华盛顿福特剧院的一声枪响,不仅夺走了亚伯拉罕·林肯的生命,也撕裂了美国刚刚缝合的伤口。约翰·威尔克斯·布斯的子弹,击中的不只是一个总统,而是南北战争留下的仇恨与分裂的缩影。这场刺杀,表面是布斯的个人复仇,实则是极端对立酿成的悲剧。160年后,我们回望这一事件,不应只停留于历史细节,而应反思:仇恨如何摧毁希望?我们又能从林肯的牺牲中学到什么?

官方记录说,布斯是个被南方理想蒙蔽的演员,刺杀林肯是为了“复仇”。他恨林肯的《解放奴隶宣言》,恨黑人投票权的提议,恨北方胜利的每一寸土地。1865年4月11日,林肯在白宫发表支持黑人权利的演讲,布斯站在人群中,咬牙切齿地低语:“这就是他的末日。”三天后,他用一颗子弹兑现了誓言。

但布斯真是孤身行动吗?我不这么认为。他的仇恨不是凭空而来,而是南北战争四年血战的产物。那场战争让600万人丧生,让南方经济崩塌,让无数家庭破碎。布斯只是战争仇恨的化身,他的枪是无数南方同情者心底怒火的延伸。他策划刺杀副总统约翰逊和国务卿苏厄德,试图瘫痪联邦政府,这绝不只是一个演员的狂热,而是战争创伤的最后一声咆哮。

更令人不安的是,布斯的同谋——路易斯·鲍威尔、玛丽·苏拉特等人——并非孤立的小团体。他们的行动暗示了一个网络,连接着南方残余势力和北方不满分子。阴谋论虽缺乏铁证,但邦联情报人员曾支持布斯的绑架计划,这让人怀疑:刺杀是否完全是布斯的个人决定?即使没有高层指令,战争的仇恨土壤已足够滋养这样的罪行。

安保漏洞:疏忽还是阴谋?

刺杀当晚,福特剧院的安保形同虚设。林肯的警卫约翰·帕克擅离职守,包厢入口无人看守,布斯像走进自家客厅一样轻松得手。帕克事后未受严惩,这合理吗?林肯曾拒绝过度保护,说“我若要被杀,谁也挡不住”,但这不能掩盖安保的离奇失败。

有人说,这是战后混乱的必然结果;也有人怀疑,这是有意为之。北方内部对林肯的温和重建计划不满,激进派希望更强硬地惩罚南方。林肯的死让副总统约翰逊上台,他的妥协政策正合某些人的心意。阴谋论或许夸张,但安保漏洞的疑云从未散去。无论真相如何,这提醒我们:关键时刻的疏忽,可能改变历史的走向。

林肯的死,葬送了更好的美国

林肯的遇刺不仅是个人悲剧,更是国家梦想的陨落。他的重建计划宽容而包容,试图弥合南北裂痕,赋予黑人平等的起点。可他的死让这一切化为泡影。约翰逊上台后,重建变成了一场妥协的闹剧,南方种族隔离制度得以延续,黑人权利被推迟了整整一个世纪。

试想,如果林肯活下来,美国会是什么样子?也许种族平等会更早实现,也许南北和解会少些血泪。林肯的牺牲,让我们看到仇恨的代价:它不仅摧毁生命,还摧毁了一个更公正的未来。700万人沿1800英里送别林肯的灵车,他们流的泪,不只是为一个人,而是为一个破碎的希望。

刺杀后的审判像一出复仇剧。布斯的同谋被迅速逮捕,玛丽·苏拉特——那个为布斯提供旅馆的寡妇——被判绞刑。她是核心策划者,还是只知皮毛的帮凶?她的审判充满争议:证据多是间接的,军事法庭的判决似乎急于平息民愤。1865年7月7日,苏拉特成为美国第一个被绞死的女性,她的死让一些人欢呼,却让另一些人质疑:这是正义,还是愤怒的牺牲品?

苏拉特的命运提醒我们,仇恨的余波不仅伤害受害者,也扭曲了公正。她的绞刑,像是对南方同情者的集体惩罚,却无助于愈合国家的伤口。

林肯遇刺距今160年,但它的教训依然刺耳。布斯的子弹,源于极端的分裂和不容异见的仇恨。今天的政治对立、社交媒体的怒火、日益加深的部落主义,不正像当年的南北对峙吗?林肯曾在葛底斯堡说,政府应“民有、民治、民享”,但当仇恨取代对话,民主就变得脆弱。

福特剧院的枪声告诉我们,暴力解决不了问题,只会留下更深的伤痕。林肯的遗产——平等、宽容、团结——是我们对抗分裂的灯塔。他的死是悲剧,但他的信念不应被遗忘。我们需要问自己:当愤怒蒙蔽双眼时,我们会选择布斯的枪,还是林肯的笔?

如果站在福特剧院外,凝视那个包厢,会想到什么?是布斯的狂热,还是林肯的冷静?是战争的创伤,还是重建的希望?林肯遇刺不是一个尘封的故事,而是一面镜子,照出人性中最黑暗和最光明的部分。布斯用子弹写下他的名字,却让林肯的理想永垂不朽。160年后,我们仍需警惕:仇恨的种子一旦发芽,可能再次改变历史的舞台。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。