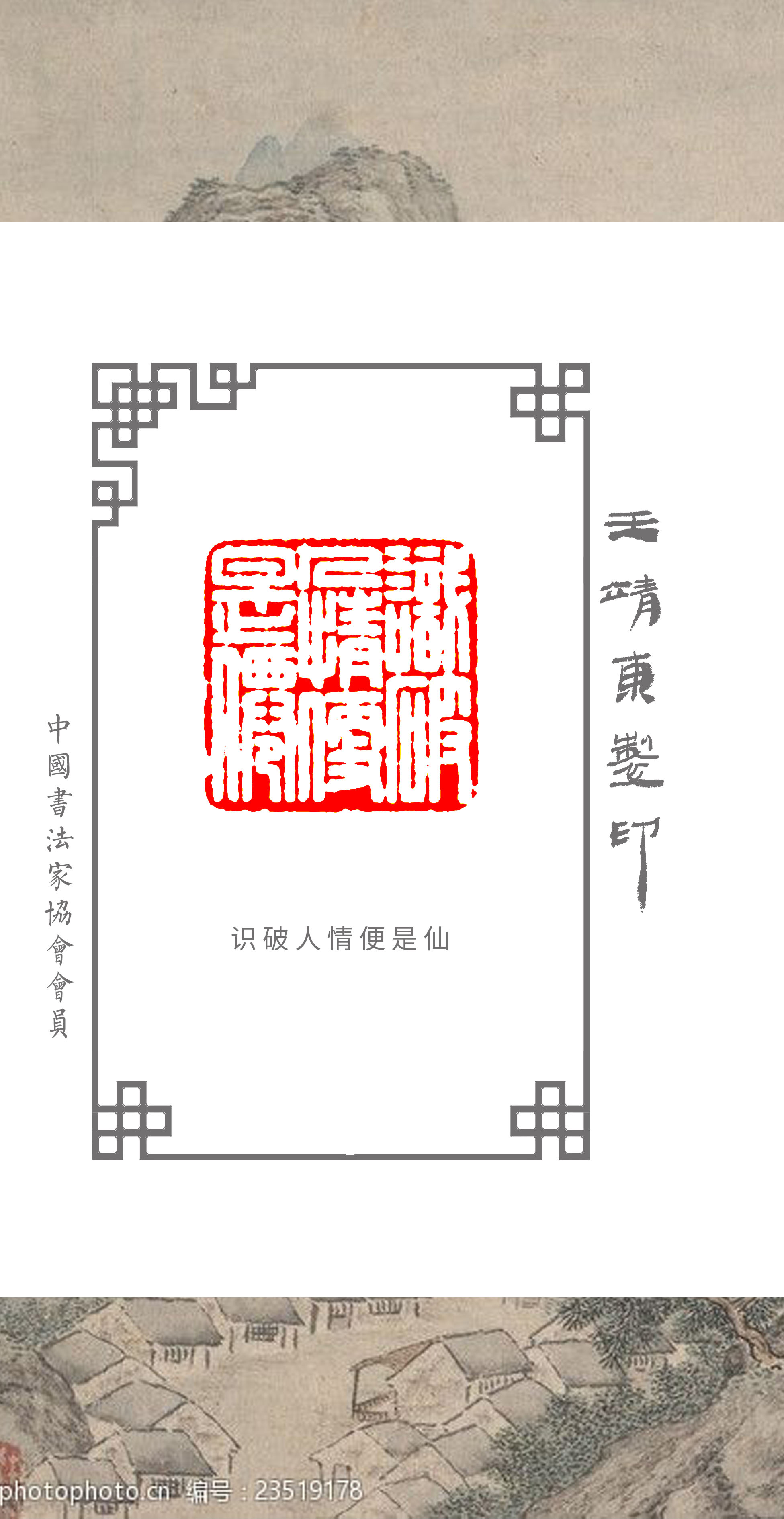

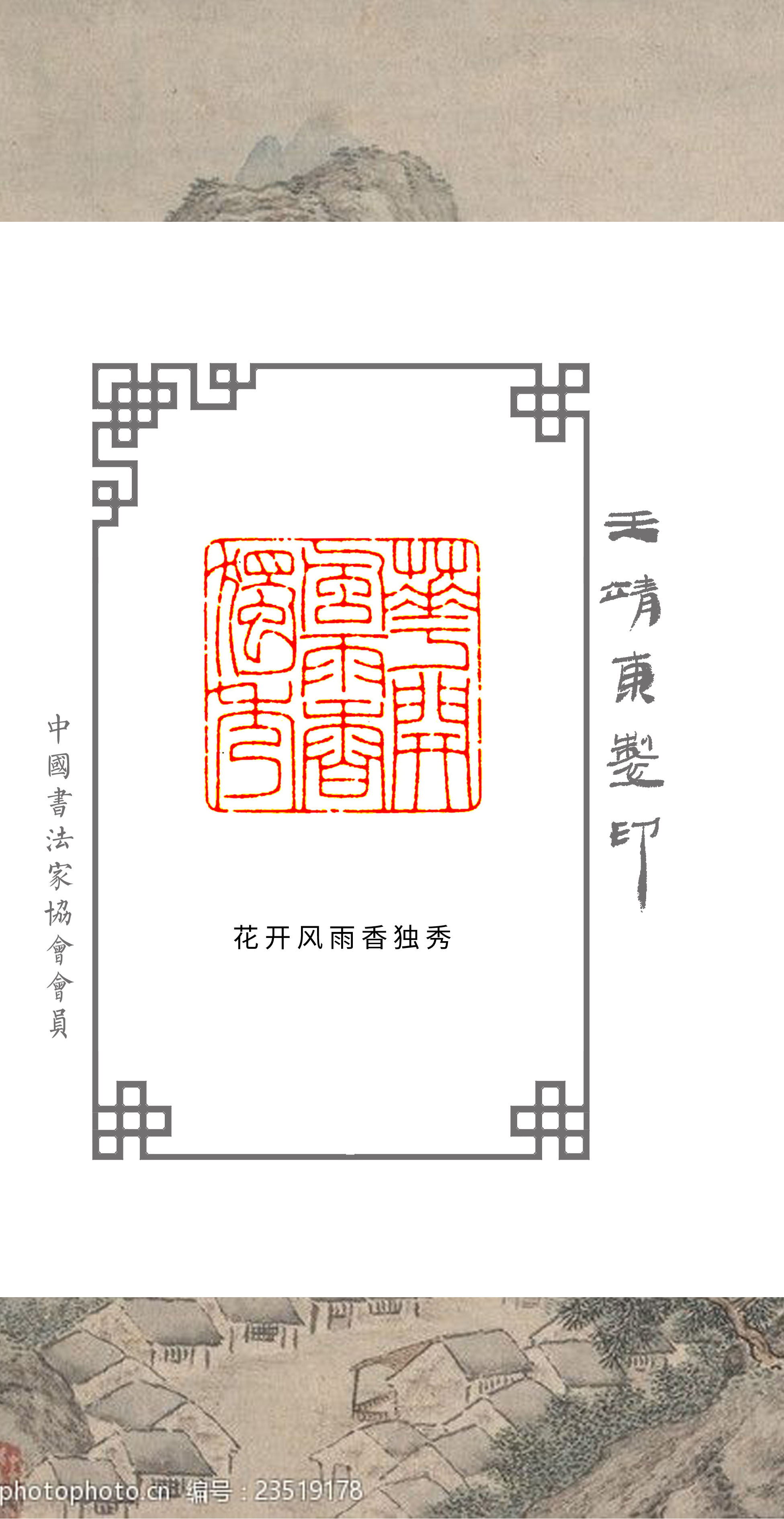

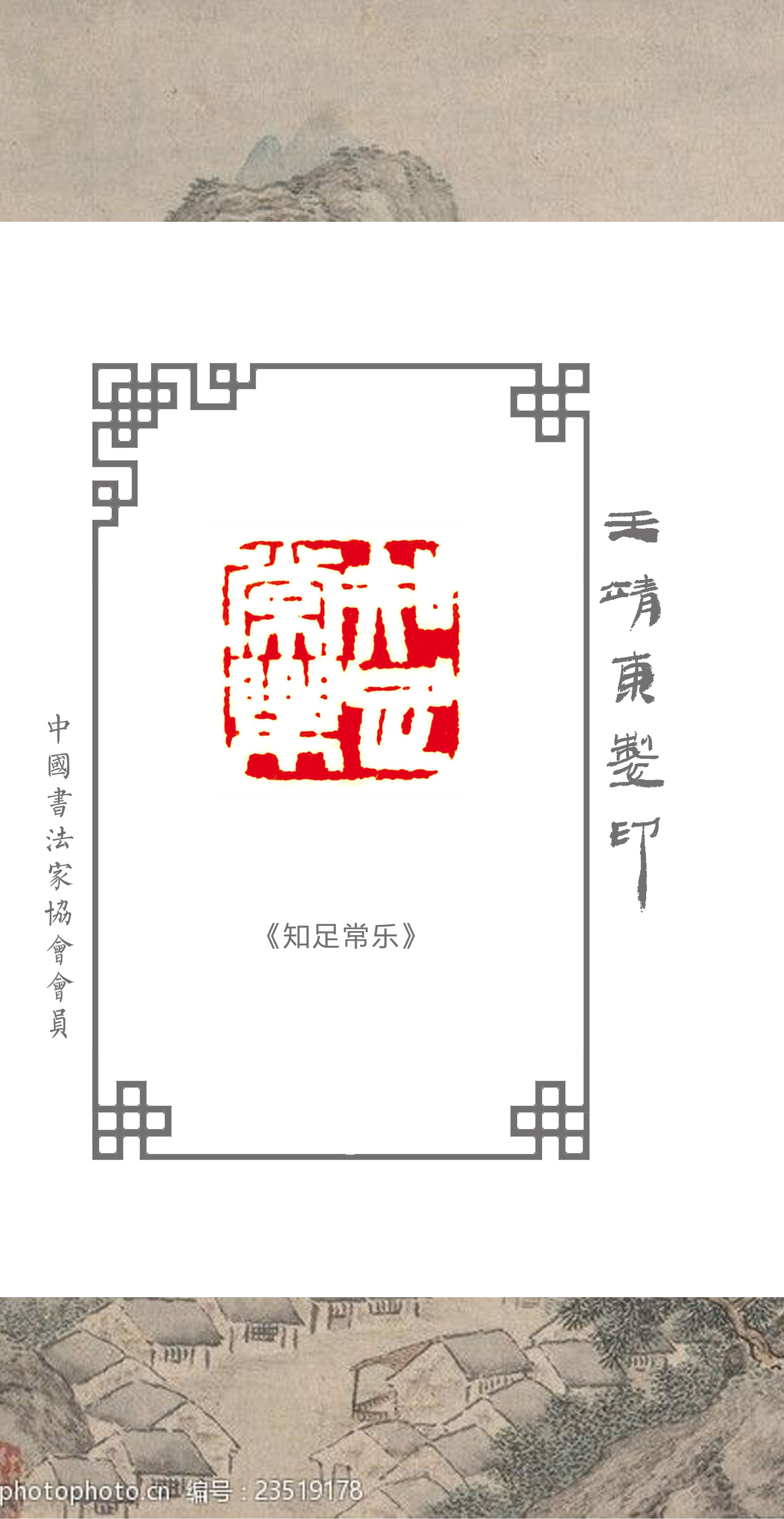

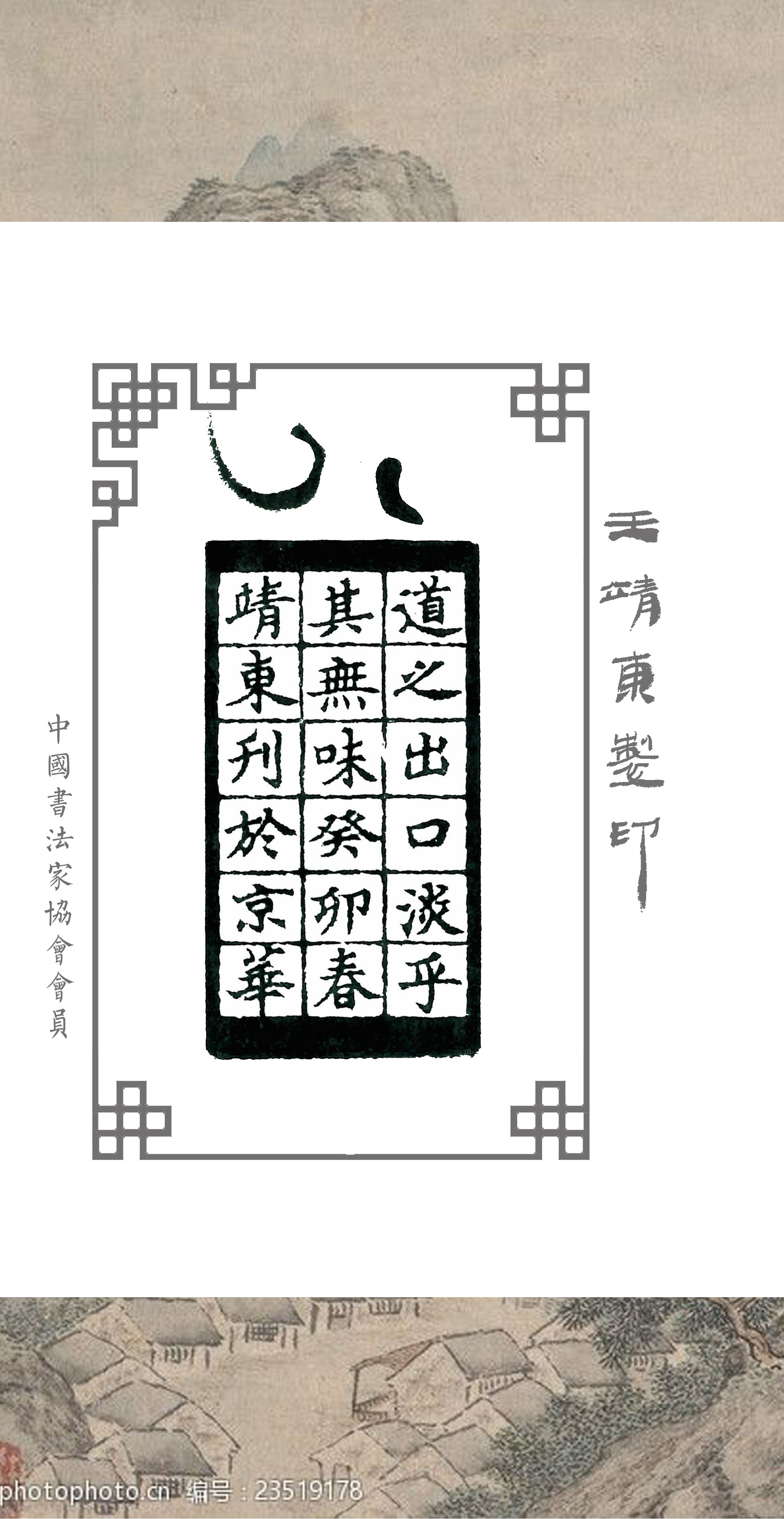

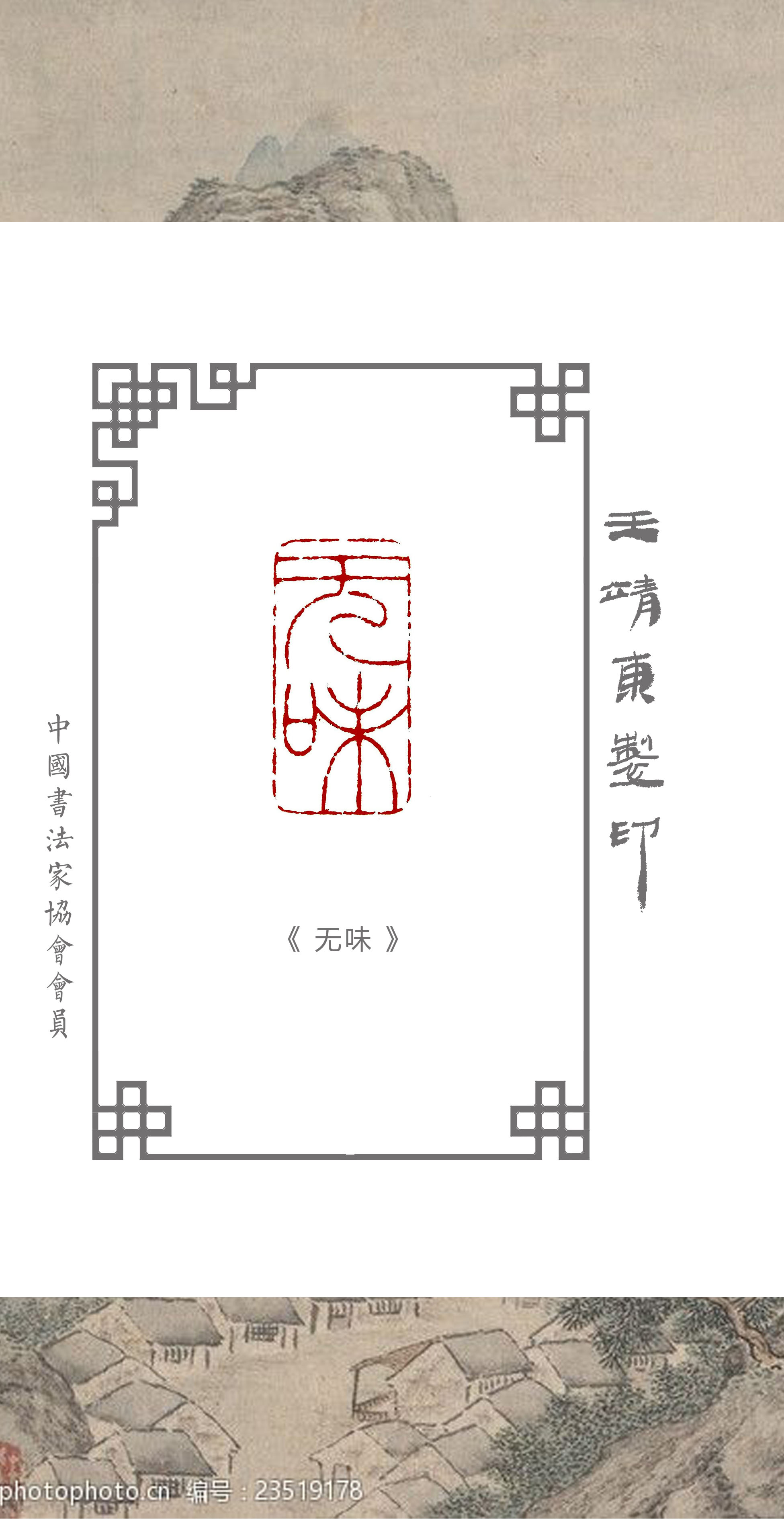

著名篆刻家王靖东先生谈中国篆刻艺术的历史传承与未来发展

中国篆刻艺术,作为中华文明中独具特色的一种艺术形式,历经数千年发展,从实用工具演变为文人雅玩,再到当代的艺术创新,始终与时代精神紧密相连。著名篆刻家王靖东先生深耕篆刻领域多年,以“守正创新”为理念,在技法传承、红色主题创作、数字篆刻等方面取得卓越成就。本文结合王靖东先生的学术观点与创作实践,系统梳理中国篆刻艺术的历史发展脉络。

一、起源与早期发展:从实用到艺术的萌芽

(一)春秋战国:印章的起源与实用功能

中国篆刻艺术的源头可追溯至春秋战国时期。彼时,印章作为身份凭证与权力象征,主要用于封泥、烙马、佩带等实用功能。这一时期的印章材质多样,包括铜、玉、骨等,印文多为阴刻,字体古朴自然,布局疏密有致。例如,战国时期的古玺印,文字奇肆多变,展现出早期篆刻艺术的独特魅力。王靖东指出,这些古玺印的标准化制作流程与技法体系,为后世篆刻艺术奠定了基础。

(二)秦汉时期:篆刻艺术的第一次高峰

秦汉时期,篆刻艺术迎来第一次高峰。秦始皇统一六国后,确立“天子用玺、臣民用印”的等级制度,玉玺、金印成为皇权专属符号。汉代官印以“冲刀法”刻就,线条浑厚流畅,布局严谨规整,展现出“汉八分”书法的雄浑气韵。例如,“广陵王玺”印文端庄凝重,刀法刚劲有力,是汉代官印的典型代表。王靖东在复原汉印时发现,汉代铸印工匠的刀法角度误差不超过1.5度,这种对细节的精准把握使复原作品达到“形神兼备”的效果。

二、文人化与流派形成:明清时期的艺术自觉

(一)文人参与与石章时代的开启

明清时期,篆刻艺术迎来第二次高峰,文人参与度空前提升。文彭以灯光冻石治印,开创“石章时代”,使篆刻从金属、玉石等硬质材料转向更易刻画的石材。这一变革降低了篆刻的创作门槛,吸引了更多文人参与。何震提出“六书不能悬拟,万象必须目存”的创作理念,强调写意精神,推动了篆刻艺术从工艺向艺术的转变。

(二)流派纷呈与技法创新

明清时期,篆刻流派纷呈,各具特色。浙派以切刀法表现线条的金石气,代表人物丁敬,其印作古朴苍劲,刀法老辣;邓石如则以“书从印入、印从书出”融合篆隶笔意,开创了皖派,其印作线条流畅,书卷气十足。王靖东在临摹明清篆刻作品时,深入研究各流派的刀法、布局和风格,将传统技法与现代审美相结合,创作出具有时代气息的作品。

三、近现代转型:从文人雅玩到国家符号

(一)近现代篆刻大师的传承与创新

晚清至民国时期,吴昌硕、齐白石等大师将篆刻推向新高度。吴昌硕以石鼓文笔意入印,线条雄浑古拙,如《泰山残石楼》印,气势磅礴;齐白石单刀直入,形成“痛快淋漓”的写意风格,如《中国长沙湘潭人也》印,个性鲜明。王靖东在创作中借鉴了齐白石的刀法,以简洁有力的线条表现革命精神,创作出《星火燎原》组印,其中“井冈山朱砂印”重现红色圣地风貌,获得广泛赞誉。

(二)红色主题创作与文化传承

20世纪以来,篆刻艺术经历从“小众艺术”到“国家文化名片”的转型。王靖东的《星火燎原》组印以毛体书法镌刻“为人民服务”,边款镌刻《论持久战》段落,被多位藏家收藏。他独创的“革命叙事印谱”体系,将《红岩》《红旗谱》等红色经典转化为印章纹样,通过简洁的线条和古拙的刀法表现英雄气概,使篆刻作品成为记录时代、传承精神的重要载体。

四、未来挑战与可持续发展

(一)技艺传承的挑战与应对

尽管王靖东通过《中国篆刻基因库》工程等举措推动了篆刻技艺的数字化传承,但技艺传承仍面临诸多挑战。例如,年轻一代对传统技艺的兴趣不高,传承人才短缺;传统技艺的复杂性和专业性增加了学习难度。为应对这些挑战,王靖东计划进一步拓展“三维培养模型”,加强与学校、社区的合作,开展篆刻艺术普及教育,培养更多的篆刻爱好者和专业人才。

(二)文化传播的深化与拓展

在文化传播方面,虽然王靖东的“印信共同体”战略取得了一定成效,但仍需进一步深化和拓展。未来,他计划加强与艺术机构、文化组织的合作,举办更多的展览和交流活动,推动篆刻艺术在全球范围内的传播。同时,利用新媒体平台,如短视频、直播等,扩大篆刻艺术的受众群体,提升其国际知名度。

五、结束语

中国篆刻艺术在历史的长河中不断演进,从春秋战国的实用印章到明清时期的文人雅玩,再到当代的数字化创新和全球化传播,始终保持着独特的艺术魅力和文化生命力。王靖东以其深厚的艺术造诣、创新的精神和强烈的社会责任感,为中国篆刻艺术的传承与发展做出了卓越贡献。他的实践不仅展现了传统技艺的精湛与美妙,更通过与现代科技、多元文化的融合,赋予篆刻艺术新的时代内涵和表现形式。

在未来,中国篆刻艺术将继续在传承中创新,在创新中发展。通过技艺传承、文化传播、产业发展等多方面的努力,篆刻艺术将更好地融入当代社会,成为连接过去、现在与未来的文化纽带,为构建人类命运共同体贡献独特的中国智慧和中国力量。正如王靖东所言:“篆刻艺术是中华文明的基因,我们有责任将其传承下去,让它在新的时代绽放更加绚烂的光彩。”

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。