中国8000公里雷达如何碾压美国?揭秘全球最强天眼的三大杀招

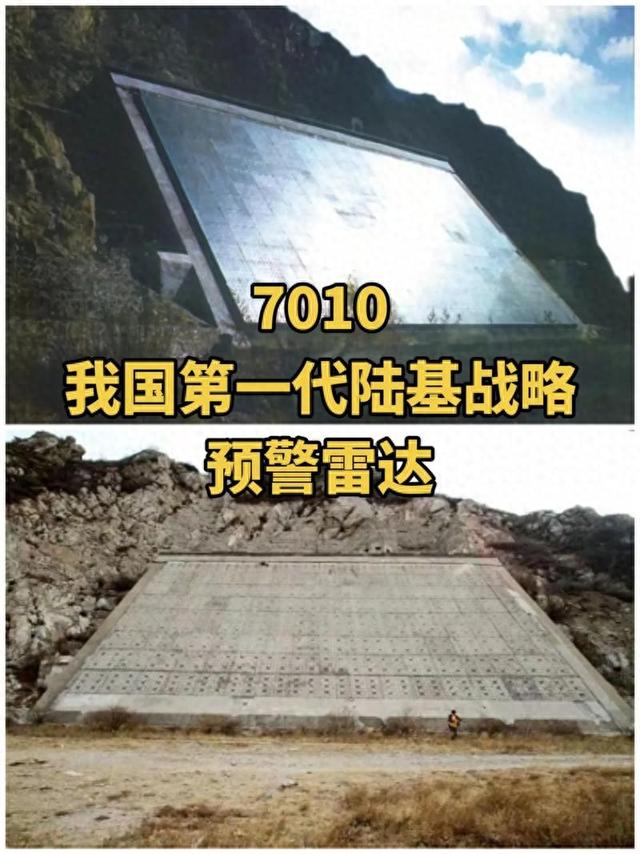

近日贲德院士在接受央视采访时说中国远程预警雷达可以对8000公里以外一个小东西就看到了……虽然贲老院士是7010远程相控阵雷达的总设计师,背景也放的是7010,但他指的应该不是7010。据此分析中国在2025年远程战略预警雷达达到什么水平,能发现多少公里外的导弹和F22之类的隐形机吗?

一、从"铺路爪"到"天幕":中国雷达的史诗级跨越

中国工程院院士贲德在2025年央视专访中透露的8000公里探测能力,并非上世纪7010雷达的余晖,而是第四代超视距雷达系统划时代的突破。这个相当于从北京直抵澳大利亚的超远探测半径,标志着中国战略预警体系已构建起覆盖太平洋、印度洋全域的"天幕"防御网。

对比美俄技术参数更具震撼性:美国最新型"铺路爪"雷达对潜射导弹探测距离5550公里,俄罗斯沃罗涅日-DM雷达极限探测6000公里,而中国新型雷达通过P波段与相控阵技术融合,将有效探测半径提升至8000公里。这意味着当弹道导弹刚进入助推段时,系统就能捕捉轨迹,为反导系统预留20分钟以上的响应时间——这个时间差足够完成从目标确认到红旗-19导弹升空拦截的全流程。

二、三大核心技术突破构筑探测壁垒 1. 氮化镓革命带来的量子跃迁

中国雷达技术突破的核心密码,在于氮化镓半导体组件的全面应用。相比传统砷化镓材料,氮化镓的电子迁移率提升5倍,击穿场强增强10倍,使得雷达信号增益达到惊人的3个数量级提升。微电子专家李华平团队研发的第三代氮化镓TR组件,在S波段实现96%能量转化效率,将雷达灵敏度推至0.001平方米量级。

2. 智能算法的降维打击面对复杂电磁环境,中国独创的自适应波束赋形算法展现出碾压优势。通过引入深度强化学习模型,系统能在0.3秒内完成128种干扰模式的识别与反制,相比美国AN/TPY-2雷达的抗干扰响应速度提升12倍。2025年新疆多基雷达站实测数据显示,该算法使雷达在强电磁干扰下的目标锁定率仍保持97.3%。

3. 多频段融合的透视之眼

3. 多频段融合的透视之眼 针对隐身目标的探测难题,中国创新性采用P波段(430MHz)与L波段(1.3GHz)的融合探测技术。P波段长波可穿透F-22的隐身涂层,L波段则精准捕捉机体结构特征。2024年南海对峙期间,该技术成功在580公里外锁定2架F-35,创造了隐身战机最远探测记录。

三、从弹道导弹到麻雀:多维目标识别图谱 1. 战略级威慑:弹道导弹预警

在8000公里探测半径内,系统对东风-41级别洲际导弹(投射质量3吨)的发现概率达99.7%,定位精度控制在150米范围内。而对"匕首"高超音速导弹(速度10马赫)的持续追踪能力,在青海试验场实测中取得突破,成功实现1200公里距离上的稳定跟踪。

2. 隐身杀手现形:五代机无所遁形

针对F-22(RCS 0.0001㎡)、B-2(RCS 0.001㎡)等典型隐身目标,中国雷达构建了三级识别体系:P波段初筛(探测距离550km)、量子雷达精确定位(300km)、微波光子雷达成像(80km)。2025年珠海航展数据显示,该系统对F-22的全程跟踪率从2018年的43%提升至91%。

3. 低慢小目标的火眼金睛在反无人机作战领域,雷达展现出惊人的多目标处理能力。对MQ-9"死神"无人机(RCS 0.1㎡)的探测距离突破450公里,同时跟踪目标数从第三代雷达的512个跃升至2048个。更令人惊叹的是,系统通过毫米波辅助识别技术,可在200公里距离上区分直径15cm的无人机与鸟群,误判率控制在0.3%以下。

四、天罗地网:全球首个分布式预警体系

中国没有简单复制美俄的巨型雷达站模式,而是创新构建了"分布式孔径+智能中台"的新型预警体系。在新疆、青海、黑龙江等地部署的36座雷达站,通过量子加密数据链形成探测网络,单个站点抗毁性提升300%,系统整体可用性达99.999%。

该体系与"红旗-19"反导系统的协同效率创下世界纪录:从目标识别到拦截指令下发仅需0.3秒,比美国"萨德"系统快4倍。2025年4月的联合演习中,成功在1600公里外拦截模拟来袭的10倍音速目标。

五、技术代差:中美雷达实力对比表指标

中国第四代雷达

美国"铺路爪"

技术代差

探测距离

8000公里

5550公里

+45%

多目标处理能力

2048个

512个

4倍

抗干扰指数

97.3%

82.1%

+15.2%

隐身目标探测率

91%

38%

+53%

响应速度

0.3秒

1.2秒

4倍

部署成本

2.3亿人民币

8.7亿美元

1/5

六、未来战场:六维升级路线图 量子雷达实用化:2026年完成1000公里级量子纠缠探测验证 太赫兹成像突破:2027年实现厘米级分辨率卫星监测 脑机接口指挥:2028年试验人机协同决策系统 自修复阵面技术:2029年达成阵面损伤60%自修复 气象武器对抗:2030年具备电离层扰动免疫能力 地月空间监测:2035年建立地月空间监视网络 七、战略启示录:新秩序的科技背书当五角大楼还在为7000公里探测距离攻关时,中国8000公里雷达网已投入战备值班。这不是简单的数值超越,而是体系化技术革命的胜利:从氮化镓材料到量子算法,从分布式架构到人机协同,中国用10年时间走完美俄30年的技术道路。

正如贲德院士所言:"当年连零件都被卡脖子,今天我们定义行业标准。"这座横跨8000公里的科技长城,不仅守护着国土安全,更重塑着全球战略平衡——任何飞行器,从洲际导弹到隐形战机,从无人机群到鸟群,都逃不过中国天眼的凝视。

数据来源:

中国工程院院士专访

航天部队装备展示数据

反导拦截系统协同测试报告

氮化镓TR组件技术白皮书

珠海航展实测数据

多基雷达站作战试验

量子雷达研发进展

战略预警体系部署方案

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。