东汉末年时候,天下大乱,英雄辈出,刘备、关羽和张飞在桃园里结拜成了兄弟。打那以后,他们仨人就拧成了一股绳,在乱世里闯荡。虽说没能让汉朝再次兴盛,但他们在历史上可是写下了浓墨重彩的一笔。

到了1911年,距离那会儿已经过去了一千多年,又有三个人学着刘关张的样子拜了把子。不过这次有点不一样,他们里头有一个人,那可是五千年都难碰上一个的大人物,他带着咱们中国,又重新在世界舞台上崭露头角,大放光芒。

【兄弟三人】

彭友胜、朱其升,还有毛主席,这三个人啊,他们的路子跟着时代的步子,各走各的道了。一个摇身一变成了打铁匠,另一个则踏踏实实做了农民。这背后,肯定有不少曲折离奇的事儿,咱们得好好琢磨琢磨。

朱其升在1891年来到这个世上,家里头穷得叮当响。那时候,清政府正被外国列强欺负得不行,各种乱七八糟的税多得要命。朱其升他爹娘实在没法过日子了,一咬牙,把朱其升和他的三个兄弟都送去做了学徒工。

朱其升被爸妈安排去学打铁,那时候铁匠这行当还挺抢手,毕竟家家户户种地都离不开那些铁家伙。虽然当学徒挺不容易的,但朱其升家里穷,特别能吃苦。

他师父瞧他平日里干活勤快,对师长恭敬有加,于是就把自己的所有能耐都教给了他。等朱其升到了十八岁,他已经把师父教的本事都学会了,师父也就放他出去闯荡了。

离开师傅后,朱其升琢磨着自个儿开个铁匠店。他手头有点小积蓄,因此没过多久,铁匠店就张罗起来了。朱其升打铁手艺高超,客人们对他做出来的铁家伙都挑不出啥毛病,都挺满意。

但那时候真是个乱世,到处都在打仗。做买卖的人被腐败的清政府使劲压榨,各种名目的税收把朱其升的铁匠生意给逼垮了,没多久就关门了。

朱其升发现铁匠铺没法养家糊口后,就踏上了漂泊的路。流浪的日子不好过,大家都知道,谁不想安安稳稳地活着,谁又愿意在这乱世里挣扎。在这样的年代,能填饱肚子都成了件难事。

朱其升好不容易在米行找了个搬运的活儿,他特别珍惜。干起活来,他使出浑身解数,因为在他心里,觉得在这米行干活,至少能吃得饱饱的。

但你知道吗,那卖油的老板娘对自己可抠门了,就像越做哪行就越对自己那行不舍得。米店的老板啊,心疼粮食得很,根本不愿意让工人们敞开肚皮吃,每顿饭都是清汤寡水的,没啥油水。

这怎么够吃呢?别说是一个天天做重活的成年人了,就连小孩都填不饱肚子。朱其升没办法,只能在搬米的时候悄悄留点儿,带回家再煮来吃。

可那米店老板精明得很,时刻都提防着手下的工人。朱其升的小动作被老板逮个正着,结果老板二话不说就把他炒了鱿鱼,连应得的工资都不给。

朱其升那会儿真的是走投无路了。在那个年代,没了活路的人,要么饿死,要么做强盗,要么就去当兵。做强盗那肯定是不行的,所以朱其升就打算去当兵了。

那时候的清朝政府眼看就要垮台了,全国各地都在忙着筹划起义,清政府也不甘心,到处招兵买马,想最后再搏一把。朱其升呢,他就跑到湖南新军的征兵处去报了名。

朱其升一直干的都是体力活,身子骨硬朗得很。招募的人一瞅见朱其升那结实的身板,立马就拍板决定要他。就这样,朱其升顺利加入了湖南新军,还在那儿碰见了后来跟他结拜的兄弟之一,彭友胜。

彭友胜的家境也是穷得叮当响,比朱其升还要惨些。朱其升好歹有机会去当个铁匠的帮手,学学手艺,但彭友胜呢,从打娘胎里出来一直到他去当兵那会儿,脚都没踏出过家门半步。

他1884年来到这个世界,打小爸妈就教他好多活下去的本领,像捕鱼、打猎、种地这些。天天如此,年年这样,其实那时候的大多数中国人也都是这么过日子的。

可话说回来,男人活在世上,就得拿起那把长剑,干出一番惊天动地的大事。彭友胜心里头老琢磨着,要出去闯荡闯荡,亲眼瞧瞧外头的世界,说不定这一走,人生轨迹就全变了,对吧?

1899年,彭友胜一个人离家闯荡。从那以后,他尝试了不少活儿,可老天爷似乎并不眷顾这个想让生活变个样的汉子,总被那些老板们欺负,过得不容易。

到了1907年,湖南那边开始招新军了,彭友胜心里头的希望又冒了出来。他二话不说,立马就去报了名,就这样成了湖南新军里的一员。

彭友胜这人做事稳重靠谱,还特别有志向,在部队里很快就混出了名堂,没多久就被提拔成了副班长,总算是从大头兵里头出人头地了。

朱其升是在彭友胜当上副班长后才来当兵的,他被安排到了彭友胜的组里。他俩都是有啥说啥的人,所以特别合得来。

1911年的时候,辛亥革命突然来了,武昌起义也打赢了。这下子,好多地方的军队都跟着行动起来,想要争取自己省份的独立。湖南那边的新军也不例外,他们摇身一变,就成了湖南的革命新军。

湖南的学生们不光搞游行,还在好多地方发表演讲,传播革命思想。而且,还有挺多学生直接去了军营,打算为革命出一份自己的力量。

有一天,湖南革命新军招兵的地方,来了个年轻小伙子。他肩上扛着一根扁担,但看起来轻轻松松,好像那扁担根本没重量似的,直挺挺地挑着。

征兵点的工作人员仔细瞧着这位小伙子,个子挺高,身材也匀称,让人不由自主地心生敬意,就连视线都变得有点儿模糊不真切了。

他瞅见年轻人扁担上挑的筐里塞满了书籍,心里头不由得更多了几分敬意,心想这家伙肯定肚子里有墨水。不是说嘛,真正的牛人既要博览群书,也得走遍天下。看这小伙子,估计心里头装着不少学问和见识呢。

征兵办公室的头头儿被一种说不出的氛围给深深吸引了,整个人都沉浸进去了,正打算好好享受这份像春天阳光一样舒服的感觉时,一个既冷静又坚决,还特别有魅力的声音,一下就把他给拽回了现实世界。

你好,这儿是报名参军的地方不?年轻人瞧着他,眼里闪着期盼的光芒,话语中带着肯定的调子。

领导心里头当时就琢磨着,想让这位小伙子直接来当兵。可那时候,部队里头的征兵规矩严着呢,非得有俩担保人,才能迈进部队的大门。

负责人问年轻人叫啥名儿,年轻人答道:“我姓毛,名字叫润之,是湖南湘潭的一个读书人。”负责人压根儿没想到,眼前这位年轻人,日后会成为让世界都刮目相看的毛主席。

他和毛主席聊起了征兵的事儿,说自己这情况是没法被选上的。毛主席听后反问,学生来参军,不就是想为国家出力嘛,咋还非得找人担保呢?

这位头头儿被毛主席那股子威风给镇住了,但他也明白军规不是他能随便改的。于是,他低着脑袋,在那儿慢悠悠地琢磨着毛主席的话。琢磨来琢磨去,他越发觉得毛主席绝非池中之物。因为要是换作别的学生说同样的话,他早就当耳旁风了,可毛主席一说,就像是直接戳到了他的心窝子里,让他觉得特别惭愧。

刚好那会儿,朱其升从旁边经过,一听说了这事儿,他就留意到毛主席的气度很不一般,让人不由自主地想靠近。于是,朱其升就说他愿意给毛主席做担保。

不过担保得找两个人,朱其升觉得这不难解决,把彭友胜也叫上不就行了嘛。所以,在朱其升和彭友胜两人的担保之下,毛主席也顺利加入了这支新的革命军队。

【三人结拜】

毛主席头一回加入军队,可他的表现真叫一个特别。军营里的好多事儿,都不用彭友胜和朱其升多说,他瞅一眼就门儿清了。他俩对毛主席的脑子那是相当佩服,整天都围着毛主席转。

毛主席去参军时,就拎了两筐书,别的东西啥也没拿。他俩看了挺纳闷,就问毛主席为啥。毛主席说,碰到啥难题,书都能帮忙解决。

不过,彭友胜跟朱其升都挺挂念毛主席的,想着部队里环境那么差,连衣服棉被都不够用,这可咋办。他俩一合计,干脆把自己的衣服和被子匀了些给毛主席。毛主席一看他俩这么热心肠,也就没有客气,收下了。

训练结束后,毛主席常常会找个角落看书,看得特别入迷。彭友胜和朱其升因为不识字,就请毛主席给他们说说书里的内容。

毛主席拿起书,坐得端端正正,开始不紧不慢地讲起了两个大家耳熟能详的故事。一个是岳飞怎样忠心耿耿地报效祖国,另一个则是刘关张三人如何在桃园里结拜为兄弟。

从这两个故事里,咱们能明白毛主席的一片用心。头一个故事,他是想让那两个人学学岳飞,心里装着国家,不被钱财地位迷了心窍,做个真正的好兵,把欺负咱们的人全赶出中国去。

第二个关于刘关张的事儿,就是说,一点点小火苗也能烧成大火。你看刘关张他们,刚开始就三个人,但后来还是干出了一番大事业。

毛主席后来用行动证实了这事,他仿佛在空中抓起了一把雪花,然后把它们撒向整个中国,这些雪花变成了红色的火苗,燃起了我们民族的希望之火。

当那两人听到桃园三结义的事迹后,心里头跟毛主席那会儿一样,热血沸腾。他们仨一合计,说啥也得跟刘备、关羽、张飞那哥仨看齐,得拧成一股绳,无论生死都不离不弃。就这么着,三人直接来了个八拜之交,成了铁杆结义兄弟。

毛主席是他们三人里年纪最小的,所以就排行老三。他平时对两位哥哥特别敬重,两位哥哥有啥疑问,他都会毫无保留地说出来,有啥说啥,绝不藏着掖着。

朱其升和彭友胜心里明白,毛主席这人眼界宽广,有勇有谋,绝非等闲之辈,日后肯定能大展宏图,立下赫赫战功,那都是轻而易举的事儿。

他俩对毛主席特别上心,每次出任务都拼尽全力保护。好几次遇到危险情况,毛主席也差点儿遇险,幸好他俩及时出现,把毛主席从危险中拉了出来。

三人的情谊在战火与鲜血的历练中变得愈发深厚,每次出任务都是结伴而行。久而久之,军营里的伙伴们都开始调侃说,看,刘关张这哥仨又一块儿出发了。

辛亥革命没过多久就落幕了,毛主席的心愿也算达成,他成功助力国家摆脱了封建统治。之后,毛主席打算回家继续深造。朱其升和彭友胜心里明白,这位兄弟胸怀大志,于是三人带着万般不舍,各自分开了。

朱其升领了军饷后,直接回了老家重操旧业打铁。清政府不再压榨他们,他便鼓起勇气重新开了铁匠铺。生活还是挺拮据,但好歹能混个温饱。

彭友胜呢,他选择留在了部队。这样一来,三兄弟就各自分散在不同地方了。彭友胜心里头老惦记着他的两个哥哥,但那时候,交通不方便,通信也不发达,他总觉得,可能这辈子都没机会再见到他们了。

不过,历史的进程又把他和毛主席紧密地联系在了一起。后来,毛主席加入了中国共产党,在国共两党首次携手合作的时候,他被选为了中共中央宣传部的负责人。

彭友胜那时候加入了国民党军队,一得知毛主席的消息,他立刻就往毛主席那儿赶,心里琢磨着能见见自己的三弟该多好。

现在已经距离他们分别十五年了,当毛主席听说彭友胜来找他,心里特别高兴,于是早早就出门去迎接彭友胜。

两人一碰头,话匣子就关不上了。毛主席直接问彭友胜:“想不想跟我一起,为了咱们国家和老百姓,去拼一把,建个崭新的中国?”

彭友胜读书不多,心里头担心自己跟在毛主席身旁会成了累赘,所以就婉拒了毛主席的好意。干革命嘛,本来就是个冒险的活儿,毛主席见状,也就没有再多说什么,尊重了他的决定。

毛主席和彭友胜一起吃完饭,然后就送他回家。路上,毛主席对彭友胜说,身体是革命的本钱,一定要照顾好自己。要是碰到啥难处了,直接找他,千万别见外。

彭友胜心里头热乎乎的,跟毛主席互相认真地告别后,两个人就分开了。后来呢,彭友胜在国民党军队里头,因为性格太直,老是被人排挤,他干脆就不干了,直接回老家种地去了。

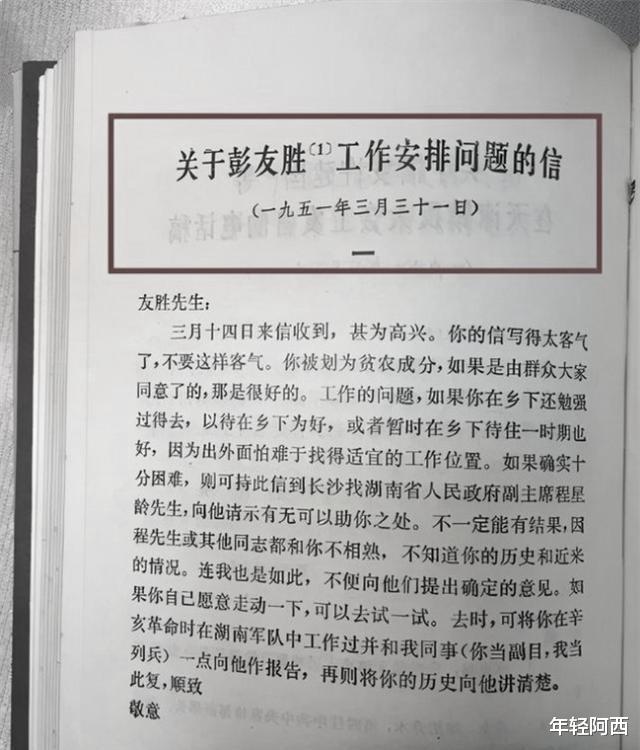

【主席的回信】

新中国成立后,有一天彭友胜走在街上,突然瞅见了毛主席的画像。他心里头一惊,这才意识到自己的兄弟竟然真的成了个大人物,就像救苦救难的菩萨一样。他心里头那个乐啊,简直没法说。

一到家,彭友胜就跟老婆说,他和毛主席是拜把子兄弟。他老婆听了简直不敢相信,说她觉得毛主席就像是天上的神仙到人间来,怎么可能和彭友胜结拜呢?

彭友胜赶紧找人帮忙写了封信,然后寄给了毛主席,心里头盼着毛主席能给他回信。等了有大半个月,彭友胜真的收到了毛主席的回信。他心里明白,毛主席一直记着他呢。

毛主席在信里头热情地跟他打了招呼,还特地寄去了两百块稿费。信里面,毛主席还关心地问起了朱其升最近过得咋样,并且告诉彭友胜,要是碰上啥难事儿,可以去找政府,政府会看着情况帮忙的。

彭友胜去找了朱其升,朱其升其实早就听说这事儿了。他俩一块儿看了毛主席的信,心里头那个激动啊,眼泪都掉下来了。毛主席还想着让他俩来北京见见面,可他俩觉得自己岁数大了,就没答应。毛主席知道了,也觉得挺遗憾的。

毛主席了解到彭友胜和朱其升日子过得挺紧巴,就从自己的稿酬里抽了点钱给他们寄过去。这下子,他俩心里头真是暖和,觉得毛主席一直跟咱老百姓心连着心。

毛主席还有彭友胜、朱其升他们的故事,被大家传为佳话。老百姓也更深地体会到,毛主席始终坚持的就是从群众中来,到群众中去。虽然毛主席已经离开了我们,但他永远活在大家心里。