用了几年净水机退役!这些坑你一定别踩

厨房橱柜里那台跟了我三年的老净水机,终于在这个春天被拆了下来。

从装修时满怀期待地安装,到现在看着新换的小体积机型感叹“早该换了”,这三年的使用体验,藏着太多新手选净水机时容易踩的坑。今天就以我的真实经历为引子,结合2025年最新行业数据和权威选购指南,和大家唠唠选净水机那些“避坑指南”。

小通量VS大通量:水质决定选择,别被“省预算”骗了

小通量VS大通量:水质决定选择,别被“省预算”骗了我家这台老净水机最让我纠结的,就是它的“小通量”设计——100G的通量,换算成制水速度只有0.26L/分钟,接满一壶水要等6分钟。当初买它,是因为销售说“小区水质差,小通量过滤更彻底”,结果用久了才发现:小通量的“慢”,才是最大的硬伤。

根据2025年最新的净水机选购指南,通量(单位G)直接决定出水速度:400G通量的机型每分钟能出1L水,1000G通量的机型更能达到2.5L/分钟,完全能满足早晨做饭、洗漱的集中用水需求。

而小通量(100G以下)仅适合水质极差(TDS≥300ppm)的特殊情况,比如水中重金属、杂质含量极高时,需要更精细的过滤流程;一旦小区接入市政自来水、水质改善(如TDS<300ppm),小通量反而成了“拖后腿”的存在。

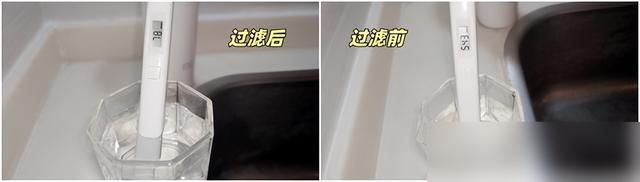

我家就是典型例子:最初小区水质硬、水垢多,小通量确实能把TDS从自来水的高值降到10ppm以下;但三年后市政水接入,水质明显提升,这时候还守着小通量,每天接水等半天,完全没必要。

废水比不是“玄学”:高水效=真省水费

废水比不是“玄学”:高水效=真省水费另一个被我“后知后觉”的关键参数,是废水比。老净水机的废水比是3:1(产3L纯水排1L废水),这在当年算“省水款”;但直到换机器才知道,现在市面上已经有4:1废水比的机型,产水率更高。

很多人以为“废水比”只是“多排点水”,但实际和水费直接挂钩。以普通家庭月用100L纯水为例:废水比1:1的机型要排100L废水,总用水200L;废水比4:1的机型仅排25L废水,总用水125L,按3元/吨水费算,每月能省2毛多——看似不多,但长期用下来,加上滤芯寿命的影响,差距就大了。更重要的是,国家水效标准明确一级水效的净水产水率更高,选高废水比的机型,其实是在选“官方认证的省水款”。

功能越多越“坑”:滤芯提醒、手机连接都是“智商税”

功能越多越“坑”:滤芯提醒、手机连接都是“智商税”老净水机最让我后悔的,是它“啥功能都有”——滤芯更换提醒、手机APP连接、甚至还有“加热模式”。

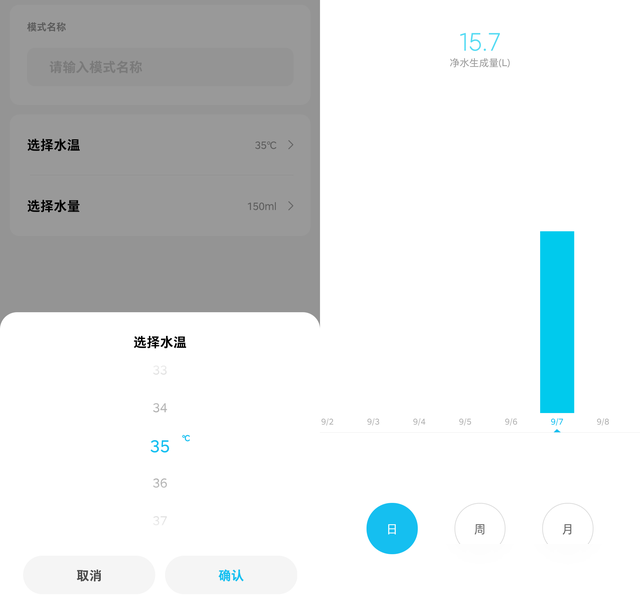

结果用了半年就发现:滤芯提醒按时间强制响铃,实际水质没问题也催着换;手机APP除了看数据啥用没有;加热功能更是占空间,水温还不稳定。

权威选购指南早就说过:净水机的核心是“过滤”,多余功能只会增加成本和故障风险。比如“滤芯更换提醒”大多基于时间逻辑,而不是实际水质,可能导致滤芯过早更换;“手机连接”需要额外电路,反而可能影响机器稳定性;“加热功能”则会改变水流路径,长期使用可能滋生细菌。真正靠谱的净水机,应该把成本花在滤芯(如RO反渗透膜)和水效上,而不是这些花里胡哨的“附加项”。

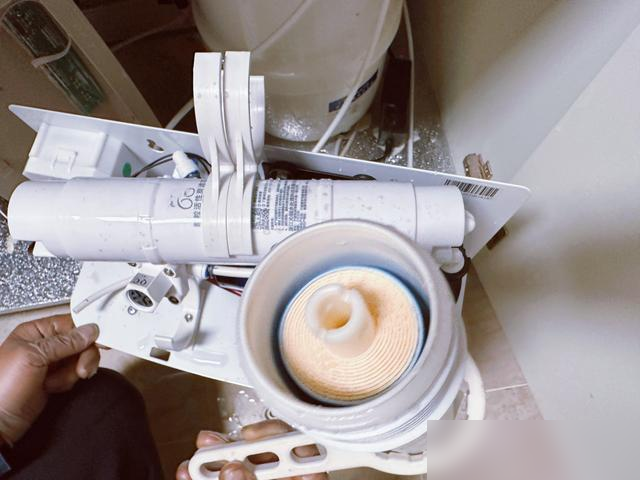

体积和成本:小体积≠低性能,换芯成本才是“隐形杀手”老净水机占满橱柜的“大体积”,也是我换它的重要原因——为了弥补小通量制水慢的问题,它必须配一个储水罐,占了橱柜2/3的空间。

而新换的小体积机型,用的是复合滤芯设计,1根滤芯就能完成多层过滤,体积直接缩小到原来的1/4。

更让我肉疼的是“使用成本”:老机器三年换了3500元滤芯,平均每年1166元;而现在换的新机型,用的是5年长效RO滤芯,年换芯成本不到500元。这里有个“潜规则”:很多品牌会压低机器售价,靠高价滤芯“赚回头钱”,甚至用“免费安装”“旧机折价”等话术掩盖高成本。所以选机器时,一定要算“年均成本”——机器价+滤芯价÷寿命,才是真实支出。

写在最后:选净水机,先问自己“需要什么”

写在最后:选净水机,先问自己“需要什么”从老净水机退役到新机器上岗,我最大的感触是:选净水机没有“标准答案”,但一定有“避坑指南”。先查当地水质(TDS值、杂质类型),再定通量(水质差选小通量,水质好直接上1000G);废水比尽量选3:1以上,水效标一级更省心;功能越简单越好,别为“花哨”多花钱;最后算清楚年均成本,别被“低价机器”骗了。

毕竟,我们买净水机是为了喝上干净水,不是为了养一台“吞金兽”。

把钱花在刀刃上,才能让生活更安心、更舒服。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。