黄圣依给所有人上了一课:强势的父母,才是孩子的第一个霸凌者

黄圣依给所有人上了一课:父母的“为你好”,才是孩子一生的紧箍咒

看完《是女儿是妈妈2》,我终于懂了黄圣依为什么能忍杨子十几年。 原来,在外受欺负的人,早就在家里被“驯化”成了受气包。 42岁的她,至今还在为父母的一句“满意”拼命,而她的妈妈邓传理,一个自诩“科学育儿”的高知女性,用三种语言打压女儿的画面,彻底撕碎了“书香门第”的体面假象。

一、黄圣依的童年,是一部被父母写好的剧本

黄圣依的妈妈邓传理,是80年代就出书宣扬“科学喂养”的先锋母亲。 她让女儿从小学习钢琴、舞蹈、英语,甚至规定在家必须用英语对话。 但这份“精英教育”的本质,是绝对控制。 黄圣依在节目里承认:“我所有决定都是父母做的,不喜欢也得接受。 ”就连大学专业,她也是背着父母偷偷报考了北京电影学院。

这种控制有多窒息? 节目中,70多岁的邓传理和女儿争论时,会突然从上海话切换到磕巴的英语,用语言优势压制女儿发言。 讨论“要不要给老人请保姆”,她激动地喊:“是你需要! 你回来才需要保姆! ”面对女儿离婚后搬回娘家的决定,她当众甩脸色:“是你硬要搬回来的! ”

二、妈妈的“完美人设”,是一场持续42年的PUA

邓传理最擅长的,是用知识分子的体面掩盖控制欲。她在书里写“要对孩子耐心”,却在节目里对42岁的女儿挑刺:“我对你不满意。 ”黄圣依想帮妈妈分担家务,得到的评价是“你房间怎么这么乱”;她关心妈妈行李太重,反被呛声:“管好你自己!”

心理学研究发现,持续接收否定性评价的孩子,前额叶皮层发育会滞后同龄人15%-20%。 这解释了为什么黄圣依总显得“钝感”——那不是修养,而是长期压抑形成的自我保护机制。 北大2023年调研显示,62.8%的离异女性回娘家后会遭遇更严厉的家庭规训,这种“失败者羞辱”本质是父母维持表面完美的遮羞布。

三、婚姻不是救赎,而是原生家庭的轮回

黄圣依说嫁给杨子是因为“他有家的感觉”,真相令人心酸——她只是从一个控制狂,跳到了另一个控制狂怀里。 杨子接管了她的事业、社交甚至穿衣风格,公开说她“没文化”。 香港大学追踪研究发现,高压家庭长大的孩子,婚姻出现控制-服从模式的概率是正常家庭的4.2倍。

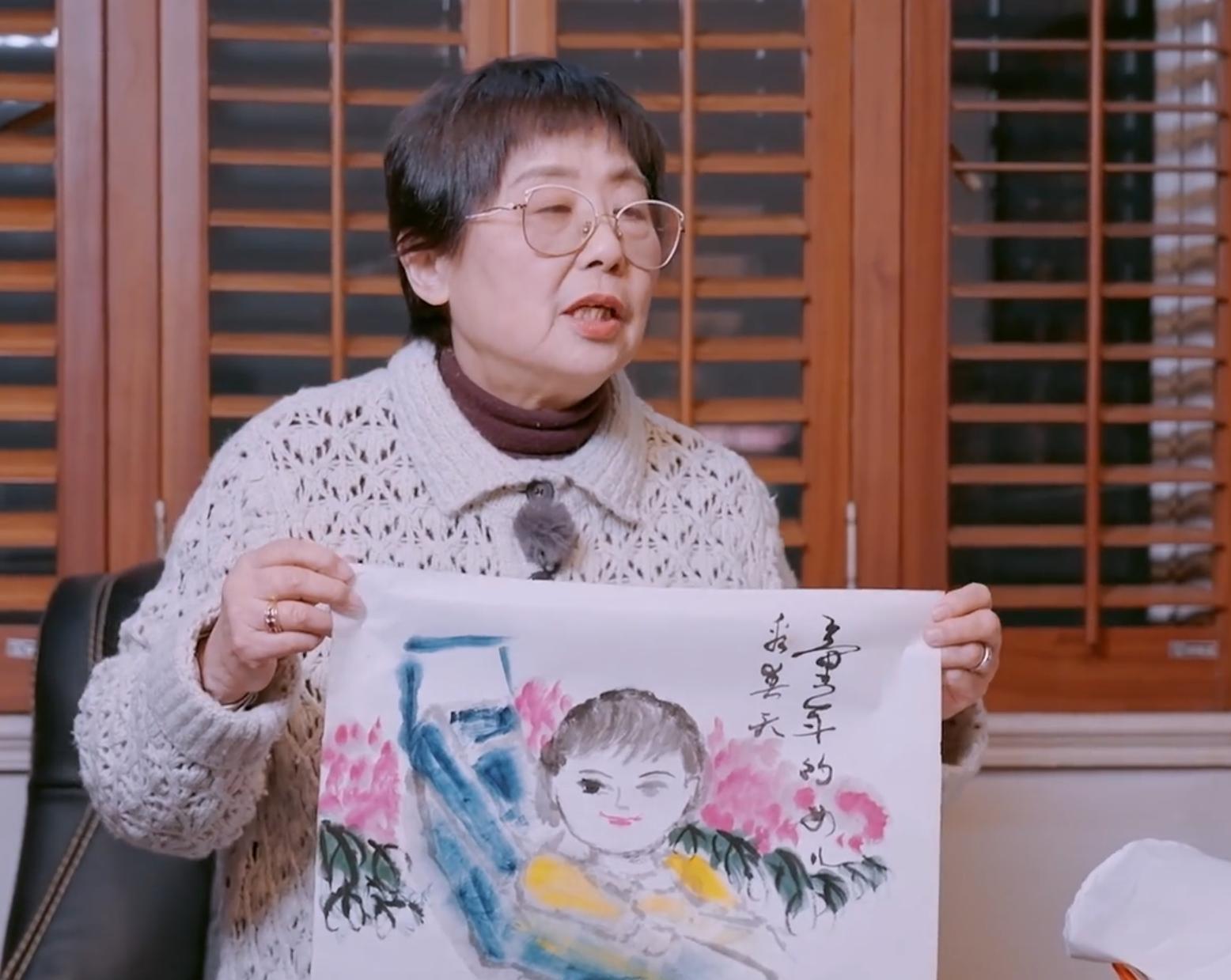

更讽刺的是,邓传理和杨子的控制手法高度雷同:都要用语言碾压(一个飙英语,一个拽文言文)、都爱替她做决定(妈妈包办童年,丈夫包办婚后)、甚至连画她的样子都只认过去(妈妈画童年,杨子画年轻时的她)。

四、高知父母的“爱”,为何成了最毒的刀?

黄圣依妈妈代表了一类典型家长:他们给孩子最好的资源,却套上最重的枷锁。 上海社科院调查显示,75.4%的受访者认为父母过于强势,55.2%的家庭存在“拒绝沟通,不容反对”的现象。 这类父母往往陷入两个极端:要么像邓传理一样,把子女当作人生作品来雕琢;要么像杨子,把伴侣当成商业资产来运营。

深圳心理咨询机构数据显示,经过3个月“三秒延迟回应法”训练,被控制者的自主决策能力能提升58%。 但对黄圣依来说,觉醒来得太迟——42岁的她哄孩子睡觉要看《博弈论》,对抗婆家娘家的同时,还要证明自己不是“失败作品”。

五、那些藏在“为你好”背后的真相

黄圣依的遭遇揭开了高知家庭最痛的伤疤:他们把孩子的成功当作社交货币,却从不教他们如何幸福。 当邓传理抱怨女儿“不听安排进娱乐圈”时,她真正难过的是自己精心设计的人生剧本被改写了;当她说“我对你不满意”时,其实是对自己教育成果的不甘。

北京师范大学2024年研究证实,控制型家庭培养的子女中,73.5%会形成矛盾型依恋。 这就像黄圣依的困境:她既渴望挣脱妈妈,又不自觉复制妈妈的控制模式。 那些在镜头前飙英语争论的母女,那些用《博弈论》对抗至亲的女儿,不过是千万中国家庭“以爱为名”互相伤害的缩影。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。