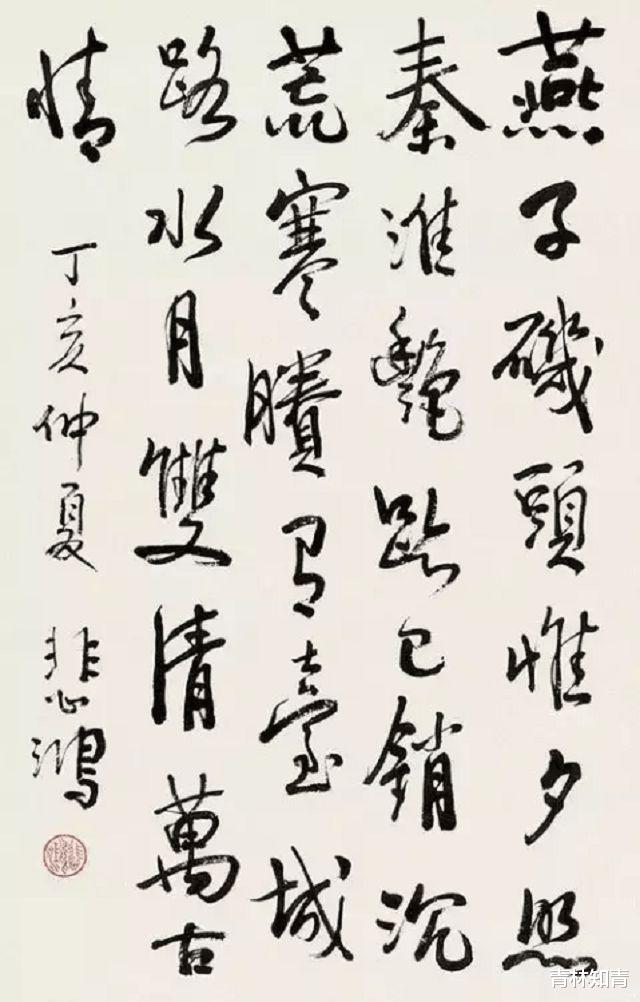

徐悲鸿:天纵奇才的画坛大师,情路波折离奇,演绎民国最强四角恋

在中国历史上的婚姻中,是没有爱情可言的,遵循的是“父母之命,媒妁之言。”在照片还没有普及之前,绝大部分人在进洞房之前,连爱人是何模样都不知道,郭沫若如此,胡适如此,更多的人也是如此。

及新文化运动之后,新思潮席卷中国,自由恋爱是那个时代的主旋律,其中,也出现有不少师生恋,有人情投意合,神仙眷侣,如蔡元培和周峻,也有人苦涩自知,难与人道,如沈从文和张兆和,更有以悲剧结束的,如黄侃和黄绍兰。

张兆和与沈从文

其实,师生恋在任何时代都是不被提倡的,民国最美好的师生恋中,无疑要数傅抱石和罗时慧,他们一生相敬相爱,走过了美好的一生。

但是要知道,当年的傅抱石在洞房之夜吟唱着“乾坤已定,钟鼓乐之”后不久,就被校内的几位老师联名告到了省教育局,傅抱石也因此丢了工作。

傅抱石和罗时慧

在民国的师生恋中,其中最引人注目的,是“民国四角恋”的主角徐悲鸿,由他主演的“慈悲之恋”要是细品起来,那要比人们津津乐道的徐志摩和林徽因的故事精彩太多。

徐悲鸿是我国画坛的顶级大师,能与他并驾齐驱的,也许只有齐白石可与之媲美,他把西方艺术手法融入到中国画中,创造了新颖而独特的绘画风格。

徐悲鸿《奔马》邮票

在徐悲鸿的绘画艺术中,尤其以画马最为出名,我是个资深的集邮爱好者,当年为集齐这10枚一套的奔马邮票,那可是费了老劲了,因为没钱,只能集使用过的“信销票”,历经好多年,方才集齐。

徐悲鸿,原名徐寿康,1895年生于江苏宜兴屺亭桥镇的一个平民家庭,父亲喜爱绘画,是当地闻名的画师,徐悲鸿自幼便跟随父亲学画并兼习诗文。

他13岁便跟随父亲走乡过镇,以卖画为接济家用,是那种铁骨铮铮的乡间穷书生,随着新思潮的来袭,徐悲鸿也感到要去大城市发展,于是,他在17岁那年,只身来到上海,准备大展宏图,可惜,只呆了几个月就接到父亲病重的来信,无奈的他只能打道回家。

回到家乡的他,凭着一身绘画的技艺,在一所小学担任美术老师,每天奔波在乡间的小路上,然而,父亲的病越来越重,家里几乎典当完了值钱的东西,于是,便想着给徐悲鸿娶一房媳妇,其目的就是为了给父亲“冲喜”。

没人知道徐悲鸿的第一任妻子姓甚名谁,只知道她为徐家生了个儿子,徐悲鸿为这个孩子起名叫“劫生”。

这可不是个好名字,寓意很明确,这孩子就是自己的劫难,看来徐悲鸿对这门亲事是极为不满,对孩子是厌恶至极。

徐悲鸿《自画像》,素描,1922年,徐悲鸿纪念馆藏

果然,这孩子的命真是不好,母子二人都先后离世了,而他的老父亲也没有因儿子的“冲喜”而延长寿命,也在1914年撒手西去。

1915年,20岁的徐悲鸿再度来到上海,在朋友的帮助下,在商务印书馆找了份工作,给中小学课本画插图,可不久之后,因被人嫉妒而失去了工作,一时间走投无路,甚至想要跳黄浦江一死了之。

好在天无绝人之路,不久后,他遇到了岭南画派的创始人高剑父,对他的艺术才能很是欣赏,好歹算是在上海安顿了下来,但还是贫困依旧。

就在他苦苦挣扎之际,看到了震旦大学招生的广告,于是便前去报考,不出预料地一考而中,进入震旦大学学习法语,目的很简单,就是准备去法国勤工俭学。

读书期间,他结识了老师兼同乡的蒋梅笙教授,同时也认识了蒋先生的女儿蒋碧薇,二人日久生情,尽管蒋大小姐早已与苏州的世交查家订有婚约,却在徐悲鸿不懈的追求下,与其私奔,一起去了法国,并生有一男一女两个孩子。

在巴黎,徐悲鸿眼界大开,他临摹了大量的西方画作,如醉如痴,决心将西方绘画的构思和技巧引入中国画,于是,他进入巴黎高等美术学校,全面系统地进行研究,一改自己传统的画风。

在法国,徐悲鸿结识了很多留法的学生,如张道藩,邵洵美等人,后又游历欧洲各国,荡漾在艺术海洋中,大大提升了自身的创作水平。

1927年,徐悲鸿回到上海,任中央大学艺术系教授,又同田汉、郭沫若、吴作人等国内文化界的知名人士多有交往;而留在巴黎的夫人蒋碧薇的交际圈也在扩大,其中对张道藩的好感也日渐增加,为今后的交集埋下了伏笔。

徐悲鸿除了拼命画画外,再有一个爱好就是买画,他对生活品味没有任何的苛求,也很节俭,但看见心仪的画,哪怕是借钱也要买回来。

1927年底,蒋碧薇也回到了上海,看见家中除了徐悲鸿买回来的一堆画作,家中几无余钱,这让从小锦衣玉食的蒋碧薇很不开心,于是矛盾日起,二人的生活产生了不和谐的音符。

生活,本就是由柴米油盐构成,全身心投入艺术的徐悲鸿显然不是持家的好手,所以,家中无论大小事,全部都由蒋碧薇操心,加上他不太懂得体贴,一切以自我为中心,冲突的发生也就是必然的。

也许,有才华之人都是这样的吧,尤其在艺术家的世界中,这样的人是屡见不鲜,记得那叶浅予也是如此,戴爱莲、王人美,不都是因为他醉心自己的世界,最终不是选择离去就是长期的冷战,哪里还有幸福可言。

如果将其看作“才子”的“正常性格”,可能会释然一些,就如同当年顾维钧的妻子黄蕙兰离开时所说,“他是个可敬的人,中国很需要的人,但不是我所要的丈夫。”

好在徐悲鸿的朋友很多,朋友看小夫妻很缺钱,于是就介绍徐悲鸿去给那些民国大佬们画像,如张静江、吴稚晖等等,继而他又办画展,卖了很多的画,也赚了不少钱,好歹家庭的生活算是稳定了下来。

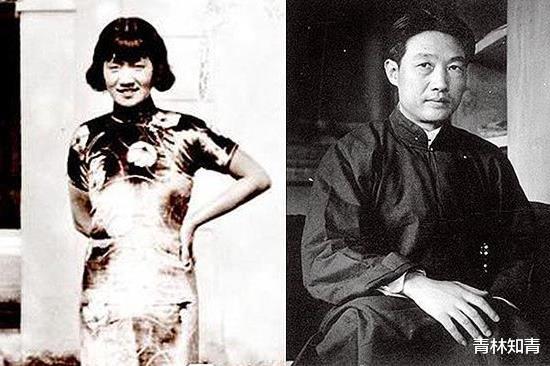

孙多慈

1932年,徐悲鸿爱上了自己的学生孙多慈,这让心高气傲的蒋碧薇如何能忍,于是,家中便吵翻了天,徐悲鸿一怒之下,登报宣布解除与蒋碧薇的同居关系,立即引发轩然大波。

不得不说,蒋碧薇的心也太大了,自己同徐悲鸿共同生活了这么久,生儿育女,到头来却没有妻子的名分,仅仅是同居,这让蒋碧薇情何以堪。

孙多慈

于是更加愤怒,在她不懈的努力下,终于让孙多慈离开了徐悲鸿,后来的孙多慈嫁给了一位丧偶的民国官僚。

抗战全面爆发后,中央大学迁到重庆,徐悲鸿也满腔热血地投身于抗日救亡的运动中。他画了许多的画来鼓励国人的抗战决心,后在印度和新加坡办画展,并将卖画所得全部捐献,用于抗战或救济灾民。

所以,徐悲鸿是一位有着民族气节的画坛大师,也是一位爱国的艺术家。

但是,他同蒋碧薇的关系却处于紧张的状态,冷战一直在进行之中,徐悲鸿也不愿回家,他国内国外的到处跑,不是办画展,就是教授学生,一方面是事业,另一方面也是逃避。

徐悲鸿与廖静文

1942年,徐悲鸿在桂林为中央美术院招收图书管理员时,录取了一名叫廖静文的女孩,二人又渐生情素,确定了恋爱关系。

于是,徐悲鸿请了律师,再次登报要与蒋碧薇脱离同居关系,蒋碧薇眼见婚姻无望,于是提出了高额的金钱补偿,包括一百幅画和百万赔偿金。

徐悲鸿于是夜以继日地画画,为此也累垮了身体,终于完成了承诺,1946年,徐悲鸿与廖静文成婚。

也就在这一年,徐悲鸿担任了北平艺术专科学校校长,由吴作人担任教育长,请了一大批画坛大佬任教,如叶浅予、董希文、李可染,李苦禅等等,另外还有两个重磅人物,一个是齐白石,一位是黄宾虹。

蒋碧薇 孙多慈 廖静文

解放前夕,徐悲鸿拒绝了胡适邀请他们前往台湾的好意,选择留在大陆,他组织学校员工和学生一起,全力保护学校资产,迎接北平解放。

进入新中国的徐悲鸿更加忙碌,又是政协,又是院长,还要教学,各种活动接踵而至,并且还抱病去山东水利现场体验生活,为劳模和民工画像。,回来就得了脑溢血,导致半身不遂,卧床一年有余。

1953年9月23日,第二届全国文艺工作者代表大会开幕,徐悲鸿担任执行主席, 当晚便脑溢血症复发,于26日清晨在北京医院逝世,享年58岁。

临终之时,他还是穿着那套洗的已经褪了色的灰布中山装,一双从旧货摊买来的旧皮鞋,口袋里除了那只蒋碧薇送他的老怀表外,还有几块水果糖,这是准备带回家给孩子吃的。

应美院广大师生的要求,他的遗体停放在中央美术学院大礼堂,上千师生好友前往悼念,周恩来总理出席了追悼会,然后将徐悲鸿送至八宝山革命公墓安葬。

按照徐悲鸿先生的遗愿,夫人廖静文将他留下的个人所画的一千余幅画,以及收藏的唐、宋,元,明、清和近代书画一千余件书画,加上各种图书和资料共计一万余件,全部捐献给了文化部,并且还将自己的房产也一并捐出。

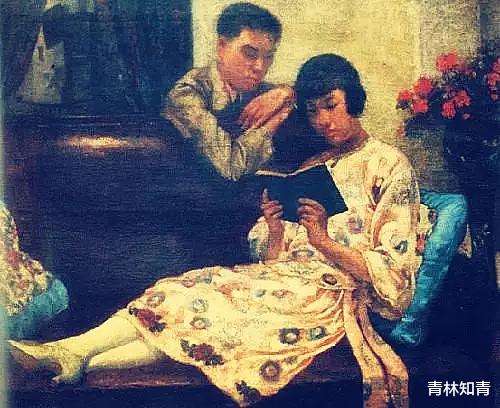

徐悲鸿为蒋碧薇画的《琴课》

政府在此基础上建立了徐悲鸿纪念馆,由廖静文担任馆长,这也是新中国第一家为个人建立的纪念馆,周恩来总理亲自题写了“悲鸿故居”的匾额。

“史无前例”期间,即使如徐悲鸿这样早已逝去的大师也被清算,他的家被小将们抄没,夫人廖静文多年收集的资料毁于一旦,连徐悲鸿的墓碑也被砸碎,纪念馆被拆除。

1973年,在周总理的过问下,有关部门决定恢复纪念馆,又经过几年后,在1976年10月,徐悲鸿的墓碑得以修复,墓地也修缮一新,并重新修建了徐悲鸿纪念馆,只是不知道其中的画作受损失的有多少。

2003年,为了纪念和弘扬徐悲鸿先生对中国美术事业的巨大贡献,设立了全国书画院系统最高美术奖项“徐悲鸿美术奖”。

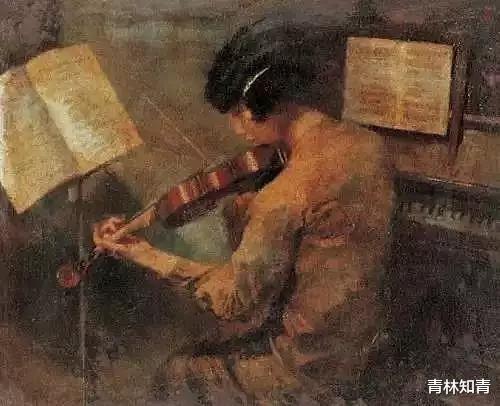

徐悲鸿画第二任妻子廖静文 1947年 布面油画,67cm×54cm,中国美术馆藏

徐悲鸿画第二任妻子廖静文 1947年 布面油画,67cm×54cm,中国美术馆藏

徐悲鸿将自己的一生都献给了绘画艺术,是中国百年艺术史上的“丹青巨擘、教育巨子”,他的画作既有中国传统画的神韵,又有西方绘画的手法,可以说是开创了中国画的新技法。

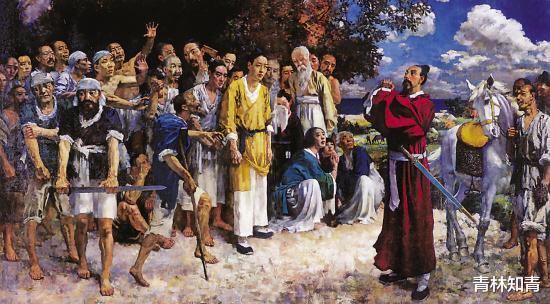

他不仅是画界的大师,更是一位充满爱国热情的巨人,抗战中所画的《田横五百士》,以古典题材来激励我抗战军民的昂扬斗志,表现了我中华民族不屈的毅力和抗战到底的决心。

《田横五百士》

看着徐悲鸿一幅幅充满激情的画作,感佩他愤世嫉俗,悲天悯人的情怀,那昂首嘶鸣的一匹匹奔马,象征着中华民族一往无前的精神,他歌颂英雄和鞭笞邪恶的永恒主题,也体现了徐悲鸿现实主义的创作精神,是值得我们永远敬仰的一代宗师。

大师不再,风骨犹存,一代大师徐悲鸿,以一己羸弱的身躯,支撑起苦难中国的美术园地,他的精神,已然化作奔腾的骏马,在神州大地上驰骋,自己却自诩为一只悲鸣的鸿雁,历经生活的辛酸和时代的磨难,却以悲鸿生命的情怀,温暖了艺术和人生。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。