【前言】

在中国近现代史上,有这么个不平凡的女人,她出身国民党高官家庭,本该享尽荣华富贵,却毅然决然地踏上了充满挑战的革命征途。

在烽火连天的抗战年月,她毫不犹豫地摆脱了家族的温暖怀抱,一路北上到了延安。从那个温婉的江南水乡女子,摇身一变,成为了八路军里的头一位女参谋。

新中国成立后,她接着就当上了咱们国家的第二位女副总理,一门心思扑在国家经济发展上,还有妇女儿童的那些事儿上,真是全心全意地付出。

她到底是谁呢?在她的辉煌历程背后,究竟还藏着哪些没人知道的事儿?有啥遗憾是她一辈子都忘不了的?

【从江南水乡到延安革命】

事情得从上世纪20年代讲起,那时候,在江南一个水多桥也多的小县城里,有个名叫陈慕华的人,在1921年来到了这个世界。他出生在浙江省的青田县,那地方因为养田鱼而出名。

她家在当地挺有名望的,她爸陈栖霞是国民党空军的一个大领导,叫第三路司令。她妈和她外婆呢,都是出自有文化的家庭。

小陈慕华打小就受到了挺棒的教育,她外婆总说,这小丫头片子机灵得很,以后肯定能干出一番大事业。

外婆为了能让她去杭州女子中学上学,狠心卖掉了自己的陪嫁物品。这个举动,给陈慕华打开了一个全新的世界。

在杭州念书的日子里,陈慕华亲身经历了社会里种种不公平的事儿。那时候,眼看就要打仗了,国家形势危急,可当地的官员们还是拼命搜刮民财,腐败得让人看不下去。

这些事情让她心里的恼火和怨气一点点涨了起来,那时候,日军已经霸占了东北,华北那边也是危险连连,陈慕华经常能从报纸上看到战场上的各种消息。

特别是国民党政府在遭遇外敌侵犯时表现出的犹豫不决,让她特别灰心。相反,中国共产党喊出的“全民族一起抗日”的口号,让她心情非常激动。那些宣传里振奋人心的词句,就像在她心里燃起了一把大火。

1938年,17岁的陈慕华做了个大胆决定,她打算一个人跑到延安去。那时候的延安,可是个革命的好地方,好多有理想的年轻人都把它当成心中的指路明灯。

不过,从鱼米之乡的江南走到黄土高坡的陕北窑洞,这一路可不容易,她得躲过国民党军队的盘问,还得扛住路上的颠来簸去和各种苦头。

陈慕华挺走运的,她老爸虽然是国民党的大官,但对她做的决定没咋反对,还找人帮她一路到了延安。这一路,不光是走过了好多地方,更是她从好日子跨到了革命的路上,算是她革命生涯的头一遭。

到了延安,陈慕华慢慢习惯了那里的艰难日子。跟江南那漂亮景色比起来,延安这地儿土薄地贫,生活设施也特别简单。

但这儿弥漫着一种别样的生机,大家都一视同仁,干劲十足。就是在这样的环境里,陈慕华很快适应了延安的日子。

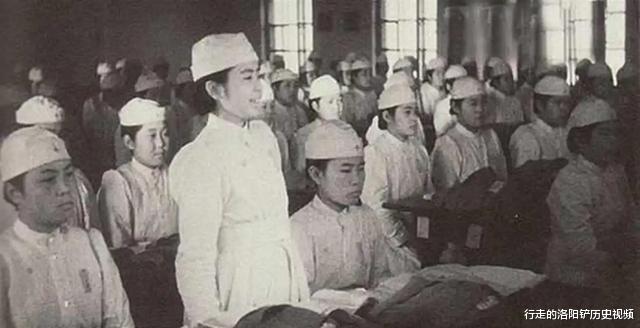

她被选送进入抗日军政大学第四期深造,刚到抗大那会儿,她心里琢磨着,自己大概能和其他同窗一样,专攻参谋相关的学业。

但学校却把陈慕华分到了护理专业,理由也挺直接,就是觉得女生学护理更合适。可这个安排,陈慕华心里特别不痛快。

她跑到学校去跟校方理论,但事情没按她想的那样解决。后来,她一咬牙,决定给毛主席写信,直截了当地说了自己的想法:“男同志能干的事儿,女同志也绝不含糊,我想学真本事,学军事,好为抗日救国出一份力。”

毛主席被她的坚持所感动,特地准许她加入参谋班深造。就这样,陈慕华成了抗大历史上的头一位女学生。后来,她凭借出色的成绩向大家展示,女性在这行当里也能干得非常出色。

抗大毕业后,她立马就被派到了八路军留守兵团的警备五团,干起了教育参谋的活儿。这事儿在八路军里可是头一遭,女性当参谋,真新鲜。

这事儿可是头一遭,陈慕华的名字从此在根据地里响当当。她用自己的实际行动给大伙儿上了一课:性别嘛,根本挡不住追求梦想的脚步,关键还是得有信念,得动起来。

【执掌国家命脉】

新中国一建立,陈慕华就把革命时的那股子刚强带到了建设新家园的战场上。一开始,她被安排到了东北铁路局,那地方的环境还是挺苦的。

但对她而言,这些早已习以为常。陈慕华不仅要搞定繁琐的铁路运输安排,还得倾听老百姓的声音,帮忙解决铁路边上工人们遇到的实际问题。这些活儿让她得到了单位的肯定,她的本事也一点点展现了出来。

她没多久就被调到了铁道部,当上政治宣传部的二把手,主要管宣传动员。那时候的中国,啥都得从头开始建,铁路可是经济恢复的关键。

陈慕华心里明白,想让铁路建设真正给国家带来好处,就得把大伙儿的心拢到一块儿。所以她老是往一线跑,跟基层的工人们坐下来,好好聊聊心里话。

党的方针被详细告知给所有铁路员工,她这种实实在在干事的风格,使得她在铁路圈子里名声大噪,最终成为了铁道部门里一位十分出色的女领导。

陈慕华在铁路建设上越干越出色,她的能力慢慢引起了党中央的。后来,她被提升为国家计划委员会里管交通的处长,没过多久,又被调到对外经济联络委员会,当上了副局长。

在这个新职位上,陈慕华开始碰到更多国际上的事情,这对她来说是全新的挑战。不过,因为她有多年的实战经验,所以很快就进入了新角色的状态。

她领头参加了中国跟别国的经济合作商量,给改革开放刚开始那会儿打下了底子。

1978年,陈慕华被提拔成了国务院的副总理,这可是她工作上的大高光时刻,毕竟她是新中国历史上第二个坐上这个女性副总理位子的人。

她挑起了推动国家经济增长和扩大对外交流的大梁。在她掌舵期间,中国与外界的经济联系越来越广,从起初主要和第三世界国家做远洋买卖,到后来慢慢拓展到更多地方,一步步走进了全球经济的大家庭。

同时,她还负责医疗、卫生、还有计划生育这些和老百姓生活息息相关的事儿,搞了好多对大伙儿有好处的政策,都落实下去了。

【妇女儿童的守护者】

1988年的时候,已经67岁的陈慕华成了全国妇联的主席,这算是她人生里的又一个新开始。在这个新职位上,她开始特别关心妇女和儿童的权益,尤其是那些贫困地区上不起学的孩子们。

那时候,国家正一步步扎实地进行经济上的变革,可社会发展还是有些地方没跟上,特别是在不少农村,因为家里穷,好多女孩子上不起学,这事儿让陈慕华心里头特别不是滋味。

陈慕华搞了个叫“春蕾计划”的公益活动,主要是想办法帮那些女孩回到学校。这个计划就是到处筹钱,然后用这些钱来支持贫困地区的女孩上学。

这个计划实施后,好几万女孩能够继续上学,而且社会上也开始更加看重女童教育了。她在推广这事儿的同时,自己也是这么做的,给大家树立了榜样。

她让家里人也都动起来,一起帮忙,家里每个人至少都支持了一个“春蕾计划”里的孩子。她这种亲自上阵的做法,让她的公益事情变得更有带动性了。

同时呢,陈慕华也搞了个叫“母亲水窖”的项目,主要就是为了给中国西部那些干旱地方的人们解决喝水难的问题。

她四处奔波筹集资金,在贫穷的地方建起了好多水窖和供水设备,让好几十万人直接得到了好处。

陈慕华心里明白,要想让贫困地区的妇女和儿童翻身改命,首先得搞定他们的吃饭穿衣这些大问题。她搞的这些项目,可不是随便做做公益那么简单,这背后,是她对国家、对社会的担当和责任心在起作用。

陈慕华在全国妇联主席的任期内,工作表现备受国内外称赞。联合国为了感谢她在妇女儿童领域所做的贡献,专门给她颁发了荣誉奖章。虽然她已经到了高龄,但她仍然在为社会公益四处忙碌,从未停歇。

【跨越三十年的寻找】

陈慕华一生经历丰富多彩,但其中也有个难以释怀的个人经历。上世纪40年代,她在延安投身革命,无奈之下,只能把二女儿交给一位做纺织的女工去照顾。

这个决定实属无奈之举,她心里盘算着,等革命的风浪平息下来,就把孩子接回身边。可抗战一拖再拖,革命的局面又错综复杂,让她的这个打算变得不知何时才能实现。

抗战结束后,陈慕华着手寻找失散的女儿。时间流转,那位女工早已带着孩子悄悄离开了延安,现在完全不知道她们在哪里。

三十多年过去了,陈慕华不管干啥工作,都没停下过寻找的脚步。在她心里头,对妈妈的思念和亏欠,一直就跟着她,甩都甩不掉。

到了1975年,机缘巧合之下,她终于打听到了二女儿的近况。原来,二女儿早已结婚生子,跟养母的关系特别好。

见到女儿的那一刻,陈慕华心里五味杂陈。看到女儿过得开心,她打心底里高兴。但同时,她也因为没能陪在女儿身边,见证她的成长,而感到非常遗憾。

她尊重女儿的现状,没去打扰她的生活,而是选择和养母一起守护这份难得的母女情。在那之后的日子里,她以自己的方法悄悄补偿,和女儿重新建立起深厚的亲情联系。

这三十年的找寻,成了她心里的一道伤疤,但也彰显了她身为母亲的伟大和宽广胸怀。这种实实在在的感情,让她的故事更加打动人心,让人们看到了革命者不为人知的温柔和深情的一面。

【结语】

陈慕华虽然个人生活有些不如意,但她那股子坚韧和聪明才智,绝对在中国近现代史上写下了耀眼的一页。

她不仅是一位把一生都献给革命与建设的杰出女性,还是大时代背景下彰显女性力量的典范。她的一生充满波折,却向我们证明,无论是对国家还是个人来说,坚守初心,才能走得更长久,生活也才会更有价值。

评论列表