张学良两次历史抉择背后的热血与无奈:低能儿还是孤勇者?

他是“不抵抗将军”,也是促成全民抗日的关键推手;他被软禁半生,却说自己“最不后悔”。这位争议缠身的少帅,究竟是被误解的爱国者,还是政治场上的“天真玩家”?

1931年9月18日,沈阳北大营的炮火点燃了东北沦陷的导火索,张学良一道“不抵抗”命令,让“民族罪人”的骂名伴随他一生。

但鲜少人知的是,五年后,正是这个被贴上“懦弱”标签的男人,用一场惊心动魄的兵谏,将中国从内战的深渊拉回抗日的正轨。

历史的矛盾性在张学良身上体现得淋漓尽致——他究竟是政治低能儿,还是被时代洪流裹挟的孤勇者?

1931年的张学良,不过而立之年,却已背负东北三省的命运。面对日军突袭,他下令不抵抗的消息震惊全国,甚至传出“少帅与影星跳舞”的谣言。

但鲜为人知的是,这道命令背后,藏着蒋介石的严令与东北军的困境。

当时的东北军虽装备精良,却因张作霖遇刺后内部分裂、财政拮据。张学良晚年回忆:“东北军若正面迎战,最多撑三个月。”

而蒋介石的“攘外必先安内”政策,更让张学良陷入两难——既要保全军队,又需服从中央。

事实上,东北军撤退时连兵工厂都未破坏,导致日军轻易获得大量武器,这成为张学良一生最大的痛楚。他曾私下支持东北抗日救国会,甚至动用私家银行发行爱国奖券,试图曲线救国。

历史学者评价:“九一八的悲剧,是军阀混战时代集体失能的缩影。”张学良的“不抵抗”,既是判断失误,更是权力博弈中的无奈妥协。

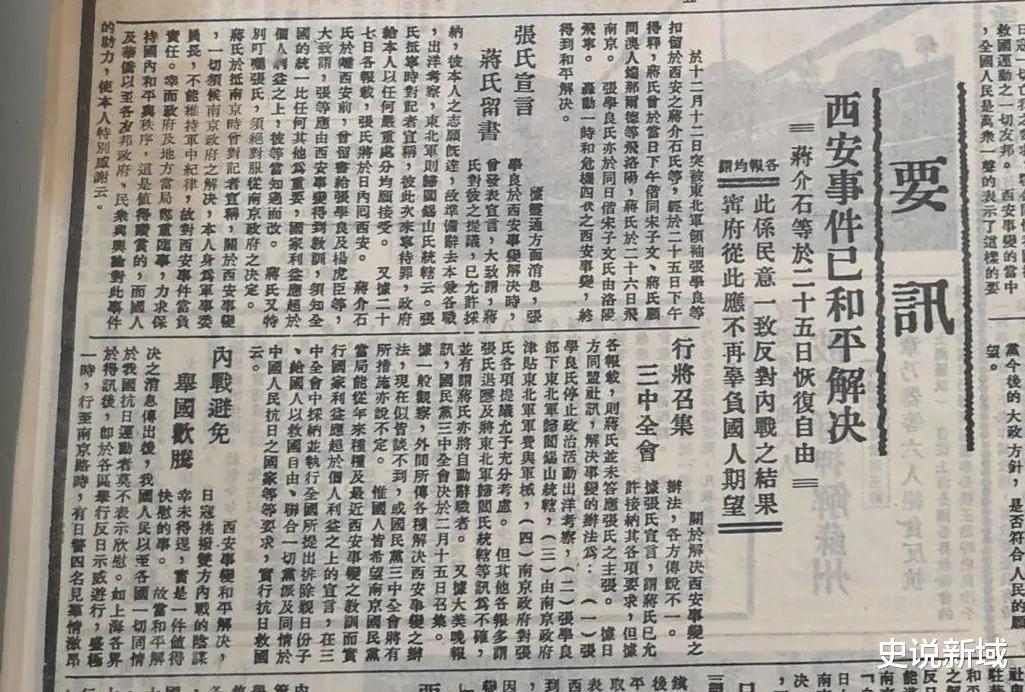

如果说九一八让张学良跌入谷底,1936年的西安事变则让他以另一种姿态重回历史舞台。彼时的东北军已被蒋介石调往西北“剿共”,实则沦为消耗品。士兵高喊“打回老家去”,张学良的内心煎熬达到顶点。

兵谏前夜,他与杨虎城彻夜长谈。杨虎城主张“杀蒋以绝后患”,张学良却坚持:“我要的是他抗日,不是他的命!”

这种看似天真的坚持,实则暗含深意——若蒋介石身亡,国民党内部分裂可能让日军趁虚而入。最终,他冒着生命危险亲自护送蒋介石回南京,用自由换取全国抗日的共识。

毛泽东曾评价:“若没有张学良送蒋回南京,和平解决几乎不可能。”

这场豪赌,不仅促成国共合作,更让分散的地方军阀凝聚成抗日铁拳。而张学良付出的代价,是长达54年的软禁生涯。

许多人嘲笑张学良“政治幼稚”——释放蒋介石等于自投罗网。但纵观历史,他的选择或许藏着更深远的考量。

软禁期间,蒋介石多次试探他是否后悔,张学良始终回答:“我做的事,自己负责。”

晚年他坦言:“若重来一次,我仍会发动西安事变。”

这种坚持,源于他对时局的清醒认知:当时的中国经不起内战消耗,唯有统一战线才能抵御外敌。

更耐人寻味的是,张学良在软禁中始终避免公开批评蒋介石,甚至称其“是个好人”。

这种隐忍,既是对旧日情分的顾念,更是以个人牺牲换取政治平衡的智慧。正如他晚年反思:“政治不是非黑即白,有时候退一步,是为进十步。”

评价张学良,绝不能简单用“对错”衡量。九一八的退缩,让他背负骂名;西安事变的果敢,却又改写国运。这种矛盾性,恰是乱世中爱国者的真实写照。

他并非完人:杀杨宇霆的冲动、对蒋介石的过度信任,都暴露其政治经验的不足。

但换个角度看,正是这种“不完美”,让他更贴近人性——会犯错、会挣扎,却在关键时刻以民族大义为锚。

晚年移居夏威夷的张学良,常望着大海喃喃:“我想回东北。” 这句话道尽他一生的遗憾与不甘。

但历史不会忘记,正是这个“不完美”的将军,用两次重大抉择,在中华民族最危难的时刻,撕开了一道希望的光缝。

张学良的故事,像一面多棱镜,映照出时代的混沌与个体的挣扎。他或许不是运筹帷幄的政治家,但绝对是热血未冷的中国人。

当我们以“上帝视角”评判历史人物时,不妨多一分理解:在迷雾重重的乱世,能守住底线、敢于押上性命的人,已足够珍贵。张学良的“低能”,何尝不是一种孤勇?他的“错误”,又何尝不是时代的伤口?

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。