我国封建王朝中十大堪称盛世的最高光时刻

中华历史悠悠五千年,文明源远流长,其中封建王朝时期便长达两千多年。在众多封建帝王中,有不少君主凭借卓越的治国才能开创盛世,建立不朽功勋,在历史长河中留下璀璨印记,永垂史册。

现在,让我们翻开厚重的历史长卷,一同探寻那些堪称开明之君的帝王,以及他们所开创的十大闪耀青史的最高光时刻。

第一个盛世 文景之治

西汉初期,自汉文帝前元元年至汉景帝后元三年,在两代帝王的治理下,诞生了一段堪称典范的治世篇章——文景之治。

彼时的华夏大地,刚刚走出秦末战乱与楚汉相争的阴霾,民生凋敝,百废待兴。汉高祖刘邦在建立汉朝后,便确立无为而治的治国方略,历经惠帝、吕后执政时期的延续,休养生息政策逐渐扎根,为社会秩序的稳定奠定了初步基础。

汉高后八年,代王刘恒应丞相陈平等朝中重臣之迎,入主未央宫,是为汉文帝。这位以仁厚著称的君主,在继承前人政策的同时,进一步推行一系列革新举措。他以农为本,推行重农政策,躬行节俭以树风气;秉持法治理念,倡导轻刑慎罚,宽缓狱政;大力减轻百姓赋税徭役负担,与周边政权保持和平态势,致力于让百姓休养生息,恢复经济活力。

汉文帝后元七年,一代贤君与世长辞,太子刘启即位,史称汉景帝。景帝承继父亲遗志,不仅延续并深化既定国策,还以身作则,亲自参与农事耕作,劝勉百姓重视农桑;同时厉行节俭,积极发展文化教育事业。面对诸侯国的叛乱威胁,景帝果断出兵,迅速平定七国之乱,稳固了中央集权。景帝后元三年,汉景帝驾崩,结束了他的统治生涯。

在近四十年的时间里,文景两代帝王的精心治理,使西汉迎来了人口增长、经济繁荣、府库充实、社会安定的良好局面。这一时期积累的雄厚国力,成为汉武帝日后北击匈奴、开疆拓土的坚实后盾。

史学家班固对文景之治赞誉有加,将其与西周成王、康王统治时期相提并论。然而不可忽视的是,作为封建统治的产物,文景之治终究无法摆脱维护地主阶级利益的历史局限性,这也是时代赋予它的烙印。

第二个盛世 汉武盛世

在西汉历史的壮阔长卷中,汉武帝时期犹如最为璀璨的华章,绘就了一个空前繁荣昌盛的时代图景。作为一位极具雄才大略的卓越政治家,汉武帝所构建的政治理念与发展蓝图,深深镌刻于历史的丰碑之上,至今仍散发着夺目光芒。

在政治革新层面,汉武帝以雷霆手段重塑中央权威。面对诸侯割据的隐患,他创造性地推行“推恩令”,打破传统分封格局,使诸侯王的领地在代代承袭中不断分割变小,将地方势力的威胁消弭于无形;同时,他另辟蹊径设立内朝,形成与外朝相互制衡之势,有效削弱了丞相的决策权,将权力牢牢攥于中央,构建起更为稳固的统治架构。

经济治理上,汉武帝展现出非凡的战略眼光。他大刀阔斧改革币制,将铸币权悉数收归中央,统一货币标准,结束了此前货币混乱的局面,稳定了经济秩序;实施盐铁官营政策,将关乎国计民生的重要产业牢牢掌控,既充实了国家财政,又增强了政府对经济的调控能力,为国家的长远发展奠定了雄厚的物质基础。

军事征伐中,汉武帝尽显雄图霸业。他派遣卫青、霍去病等名将挥师北上,历经数次激烈鏖战,大破匈奴铁骑,不仅收复河套地区,设置五原郡、朔方郡,更乘胜追击,攻占河西走廊,设立四郡,将汉朝边境一路推进至戈壁大漠。此外,他东并卫满朝鲜,设立汉四郡;南灭百越,开疆拓土数千里;西征大宛,威慑西域诸国,迫使它们纷纷俯首称臣。

一系列军事壮举,不仅极大地拓展了汉朝疆域,更让大汉国威远扬四海,奠定了此后两千余年“汉地”的基本版图。

文化建设方面,汉武帝作出了影响深远的决策。他推行“罢黜百家,尊崇儒术”的文化政策,将儒家思想确立为正统思想,使儒学成为维系社会秩序与国家治理的精神纽带。这一举措不仅重塑了社会价值体系,也推动了教育的发展与文化的传承,为汉文化主流形态的形成奠定根基。

然而,辉煌背后亦有隐忧。长期的对外征战、大规模的封禅活动,加之沉迷于祀神求仙之道,致使财政支出巨大,耗费无度。与此同时,徭役赋税不断加重,底层百姓不堪重负,大量农民破产流亡,社会矛盾日益尖锐。在此背景下,各地陆续爆发不同规模的农民起义,为这个看似鼎盛的王朝埋下了动荡的隐患。

第三个盛世 昭宣中兴

在西汉跌宕起伏的历史长河中,汉昭帝与汉宣帝统治时期宛如两颗璀璨星辰,照亮了王朝再度振兴的道路,共同谱写了被后世誉为“昭宣中兴”的辉煌篇章。

彼时的大汉王朝,在经历风云变幻后,迎来了政治清明、经济繁荣、社会安定的全新局面。

汉昭帝刘弗陵即位时,因年幼尚无法独掌朝政,遂由霍光等顾命大臣辅佐理政。霍光等人秉持治国安邦之策,推行轻徭薄赋、与民休息的举措,将发展重心置于农业生产之上。在他们的努力下,历经岁月动荡而渐趋凋敝的经济,开始缓缓复苏,重现生机与活力。

待到汉宣帝刘询继位,这位深谙民间疾苦的帝王,以雷霆手段整顿吏治。他广纳贤才,任人唯贤,通过一系列举措不断强化中央集权。执政期间,汉宣帝多次颁布诏令,减免田租赋税与徭役,切实减轻百姓负担,让利于民。军事上,他果断出击匈奴,凭借卓越的战略布局与将士们的英勇奋战,使得边境重归安宁,大汉国威再度远扬。

在昭宣二帝的接续治理下,西汉综合国力显著提升。百姓得以安居乐业,休养生息;对外更是凭借强大国力,使匈奴俯首称臣,实现“功光祖宗,业垂后嗣”的壮举。这一时期的繁荣昌盛,为西汉后续发展奠定了坚实基础。

然而,历史的进程往往并非一帆风顺。汉宣帝为削弱霍氏集团势力,开始重用外戚势力,这一决策为日后的政治格局埋下隐患。到了统治末期,他逐渐沉溺于奢侈享乐,对宦官委以重任,早年鼓励直言谏议的开明之风消失殆尽。随着外戚与宦官势力不断膨胀,朝堂之上邪恶势力逐渐抬头,正直之士遭受排挤打压,种种弊端显露无疑,预示着西汉盛世的辉煌已悄然走向尾声 。

第四个盛世 光武中兴

光武中兴,是东汉开国皇帝刘秀建立政权后,所缔造的政治昌明、经济繁荣的盛世图景。

新莽地皇三年,刘秀于河南揭竿而起。起初,他与绿林军并肩作战。然而,随着兄长刘縯遇害,刘秀逐渐与刘玄的更始政权分道扬镳。建武元年,刘秀正式称帝,创立东汉王朝。此后,他凭借卓越的军事与政治才能,历经多年征战,逐一翦除各地割据势力,实现了天下一统。

刘秀在位期间,推行休养生息之策。他大幅减免赋税与徭役,精简官僚体系,裁汰冗余吏员;多次颁布诏令,释放奴婢,并严禁残害奴婢,使得众多奴婢得以重获自由,成为平民。在农业发展上,实施度田政策,严格核查垦田数量与户口情况,以确保税收公平、促进生产。

政治方面,刘秀致力于强化中央集权,削弱三公权力,将决策大权收归皇帝;对开国功臣予以优厚待遇,赐予他们高爵厚禄,却不允许其参与实际政务;同时,严令禁止外戚、宦官染指朝政。在地方治理上,裁撤合并四百余县,废除内郡地方兵制,裁撤郡都尉,大幅削弱地方军事力量,扩充中央直接掌控的军队,以此稳固统治根基。

在这一系列政策举措的作用下,东汉政权得以稳固,社会重归安宁,经济逐步复苏,国力日益强盛,史称“光武中兴”。刘秀力挽狂澜,拨乱反正,以文治取代武功,休养生息,革除西汉晚期遗留的诸多积弊,成功将汉朝从危局中拯救出来,开创了东汉近二百年的统治基业 。

然而,即便刘秀采取诸多措施,豪强兼并的趋势依旧未能得到根本遏制。豪强地主田庄数量不断攀升,规模持续扩大,不仅加速了东汉庄园经济的发展,更致使大量自耕农失去赖以生存的土地而破产。这些破产农民沦为流民,极大地动摇了东汉政权的统治根基;而豪强地主凭借庞大的田庄经济,不断扩充私人武装,在地方上形成割据势力,严重威胁中央集权。

同时,豪强地主与官僚阶层相互勾结,垄断仕途,加剧政治腐败,使得社会矛盾不断激化。这些隐患如暗流涌动,为东汉王朝后期的动荡不安,乃至最终走向覆灭,埋下了重重伏笔。

第五个盛世 明章之治

明章之治,是东汉明帝刘庄与章帝刘炟相继在位三十余载,承光武中兴余韵、锐意治国,从而开创的经济繁荣、国势昌隆、大汉声威重振的辉煌时期。这一阶段,东汉王朝在政治、经济、文化与边疆治理等多方面均取得显著成就,却也在发展进程中悄然埋下影响深远的隐患。

明帝、章帝在位期间,东汉政权在继承光武帝既定政策的基础上,因地制宜推出一系列更具针对性的政治、经济与文化举措,全力稳固统治根基、推动社会发展。受光武帝尊崇儒学之风的影响,明帝与章帝自幼深受儒家思想浸润。在两代帝王的大力倡导下,儒家思想成为维系东汉王朝统治最为坚实的思想支柱,深刻影响着社会的方方面面。

在治国理政方面,明、章二帝深谙“王霸之道”,刚柔并济。明帝执政风格严苛明察,牢牢掌控国家最高权力,持续强化中央集权。他不仅对外戚势力加以严格约束,防止其势力膨胀;还对宗室诸王的谋逆企图保持高度警惕,一旦发现便予以严厉打击,绝不姑息。章帝虽同样秉持“王霸兼施”的统治理念,但相较之下更倾向于以“王道”实施“教化”,期望通过道德感化与礼教规范来治理国家。

总体而言,这一时期严明的吏治,为东汉前期社会的稳定和谐与经济的蓬勃发展提供了有力保障。然而,章帝执政期间,打破了光武帝定下的“后妃之家不得封侯”的禁令,给予外戚优厚待遇;同时,对宦官群体也多有优待。这些举措看似出于当时的政治考量,实则为日后外戚与宦官交替专政的混乱局面埋下了祸根。

在经济领域,明、章二帝延续光武帝“与民休息”的政策方针,将发展生产作为重中之重。他们大力推动农业发展,积极兴修水利工程,促进牛耕技术的广泛应用与推广,极大地提高了农业生产效率。与此同时,两位帝王以身作则,大力提倡节俭之风,反对奢靡浪费,有效减轻了百姓负担,促进了社会财富的积累。

随着国内经济繁荣、国力日益强盛,东汉政府将目光投向边疆,积极开展经略行动,加强对边疆地区的统治与管理。面对匈奴的威胁,明帝、章帝采取“抚南击北”的策略,经过长达十七年的不懈征战,成功使西域五十余国归附东汉,重新确立了东汉在西域地区的统治地位,极大地拓展了东汉王朝的影响力,彰显了大汉国威。

然而,汉章帝末年的一系列决策,成为东汉王朝由盛转衰的关键转折点。他对外戚过于宽容,不仅对皇后窦氏宠爱有加,还重用窦皇后兄长窦宪等外戚势力,同时厚待宦官群体。这使得外戚与宦官这两股腐朽势力得以登上东汉政治舞台,引发宫廷内部激烈的权力斗争。

从此,东汉王朝开明清明的政治局面一去不复返,取而代之的是日益严重的政治腐败与黑暗,曾经的盛世荣光逐渐黯淡,汉家天下也由此踏上了由盛转衰的道路,曾经积累的繁荣与辉煌,在后续的政治动荡中逐渐消散。

第六个盛世 开皇之治

公元五八一年,杨坚代周立隋,自此开启了中国历史上意义深远的新纪元。这位雄才大略的开国君主,以卓越的政治智慧与坚韧不拔的毅力,在结束魏晋南北朝长期分裂局面后,通过一系列大刀阔斧的改革,缔造出“开皇之治”的盛世景象,为后世王朝的发展奠定了坚实基础。

隋文帝即位之初,便将崇尚节俭作为治国之本,以身作则削减宫廷开支,以减轻百姓负担。同时大力推行鼓励农桑的政策,兴修水利、开垦荒地,使得农业生产迅速恢复并蓬勃发展。军事上,他精心筹备、果断出击,于公元五八九年挥师南下,一举攻灭陈朝,结束了近四百年的分裂动荡,实现了华夏大地的再度统一。

在政治与制度建设方面,隋文帝展现出非凡的远见卓识。他创立三省六部制,将中央权力划分为决策、审议、执行三个部分,既提高了行政效率,又有效加强了皇权;颁布《开皇律》,简化法律条文,宽减刑罚,使律法更加公正合理;改革地方行政制度,推行州县两级制,裁撤冗余机构,提高了行政效能。在经济领域,推行均田制,按人口分配土地,促进了农业生产的发展和社会的稳定。

隋文帝的诸多创举中,科举制度的创立尤为瞩目。这一制度打破了门第限制,为寒门子弟提供了晋升通道,以考试选拔人才的方式,不仅为国家输送了大量优秀人才,更深刻影响了中国此后千年的选官制度。

此外,他下令修建的长安城与洛阳城,规划严整、规模宏大。大兴城布局严谨对称,功能分区明确,被誉为当时的“世界第一城”,其先进的设计理念和建筑风格,不仅成为后世都城建设的典范,更对日本、朝鲜等周边国家的城市规划产生了深远影响。而广设义仓的举措,在灾荒之年为百姓提供了基本生活保障,有效维护了社会稳定。

隋文帝所建立的这套规模庞大、体系完备的官僚机构与政治制度,标志着中国封建社会的政治体制迈入新阶段,彰显出封建制度的成熟与完善。这些制度被后世王朝广泛继承和发展,从唐朝的三省六部制与科举取士,到后世度量衡的基本规制,均能看到隋朝制度的深远影响,其生命力一直延续至清朝。

然而,“开皇之治”的繁荣景象未能长久延续。隋文帝之后的继任者未能体察民情、勤于政事,反而大兴土木、横征暴敛,致使民怨沸腾。曾经的盛世繁华,在统治阶层的奢靡与暴政中迅速凋零,成为历史长河中短暂而璀璨的篇章,深刻警示着后世统治者,唯有以民为本、励精图治,方能实现王朝的长治久安。

第七个盛世 贞观之治

在华夏历史的璀璨星河中,唐太宗李世民统治下的“贞观之治”,无疑是最为耀眼的篇章之一。这一时期,大唐以清明的政治、繁荣的经济与强盛的国力,勾勒出封建社会的理想图景,成为后世传颂千年的治世典范。因李世民在位期间始终沿用“贞观”年号,这段辉煌岁月由此得名。

李世民登基之初,深刻反思隋朝二世而亡的教训,将“政通人和”视为治国根本。他广开言路、虚怀若谷,重用贤才,构建起人才济济的朝堂格局。在政治上,完善三省六部制,既提高行政效率,又强化权力制衡;颁布《唐律》,以宽仁慎刑的理念整饬律法,维护社会秩序。

经济领域,推行均田制与租庸调法,按人口分配土地,以实物税代替力役,既保障农民生产时间,又充实国库;兴修水利、奖励农耕,使百姓安居乐业。文化上,鼓励学术发展,营造开放包容的思想氛围。

贞观年间,大唐呈现出蓬勃生机:人口稳步增长,农业与手工业繁荣发展,百姓生活显著改善,社会矛盾得到有效缓解。军事方面,李世民展现出卓越的战略眼光,他派军西征东讨,先后平定东突厥、吐谷浑、高昌等势力,稳固边疆;通过和亲、册封、设置安西都护府等举措,促进民族融合,使边疆各部心悦诚服,尊称李世民为“天可汗” 。

此时的大唐疆域辽阔,北抵贝加尔湖,东至朝鲜半岛,西达咸海之滨,掌控阿姆河与锡尔河流域,创下中国古代版图西扩的历史记录;南至越南北部,形成万邦来朝的盛景。

对外交往上,贞观时期的大唐以开放之姿拥抱世界。日本、朝鲜半岛多次派遣遣唐使、留学生前来学习,汲取先进的制度、文化与技术;与西亚等地的贸易往来频繁,丝绸之路重现往日繁华,中外经济文化交流达到新的高度。

“贞观之治”不仅是大唐的第一个盛世,更为后来的“开元盛世”奠定坚实基础,其政治制度、治理模式与文化影响力,深刻影响着后世王朝的发展走向。

然而,随着统治日久,唐太宗逐渐显露出人性的复杂一面。贞观中后期,他的骄傲自满情绪悄然滋生,开始大规模营造宫殿,耗费大量人力物力;频繁发动边疆战事,虽拓展了疆域,却也加重了百姓负担。这些变化使得贞观之治的辉煌出现些许黯淡,但不可否认的是,其前期积累的雄厚根基与制度优势,依然为大唐后续的繁荣昌盛埋下了希望的种子,在中国历史上留下了浓墨重彩的一笔。

第八个盛世 开元盛世

在中华文明的历史长卷中,唐玄宗李隆基统治下的“开元盛世”堪称浓墨重彩的巅峰华章。这一时期,唐朝在政治、经济、文化、军事等诸多领域全面开花,缔造出前所未有的鼎盛局面,“开元盛世”“开元之治”“开元之隆”等美誉,正是对这段辉煌岁月的生动诠释。

李隆基初登大宝之际,面对复杂的政治局势,迅速以雷霆手段稳定朝局。此后,他怀着中兴大唐的宏愿,广纳贤才,在名相姚崇、宋璟等治世能臣的辅佐下,开启了一系列影响深远的改革。

在吏治方面,他大刀阔斧整顿官僚体系,裁汰冗余官员,精简机构,严明考核制度,确保政务高效运转;经济领域,改革赋税制度,减轻百姓负担,鼓励农商并举,兴修水利设施,极大地促进了生产发展。

文化教育上,重视典籍整理与学术传承,广办学校,大兴文教之风。军事层面,改革兵制,设立都督府,增强地方军事防御能力,构建起更为完善的国防体系。与此同时,科技领域迎来蓬勃发展,天文学、数学、医学等学科均取得突破性成果,彰显出大唐的创新活力。

在一系列政策的推动下,大唐社会呈现出一派欣欣向荣的景象。国泰民安,百姓丰衣足食,人口数量急剧增长。国家实力更是达到顶峰,疆域空前辽阔,南海诸岛及其周边海域正式纳入中国版图,周边少数民族政权纷纷归附,大唐声威远播四方。据考证,当时唐朝的疆域面积约达一零七六万平方公里,广袤的国土上,各族民众和谐共处,共同书写着盛世传奇。

开元盛世在文艺、科技、农业、军事、外交等领域取得的辉煌成就,不仅极大地推动了国内社会的发展进步,也深刻影响着周边国家和地区。日本、高丽等国纷纷派遣使者、留学生前来学习先进的制度、文化与技术,大唐文明如璀璨星辰,照亮了东亚文明发展的道路。

然而,繁华盛世的表象之下,危机的暗流早已悄然涌动。以租庸调制为核心的经济制度,随着土地兼并日益严重,逐渐走向瓦解,大量农民失去土地,流离失所;而节度使制度在赋予地方军事长官过大权力后,形成了地方势力尾大不掉的局面。

这些制度性缺陷,如同潜伏在盛世肌体中的恶性肿瘤,随着时间推移不断恶化,最终引发了安史之乱与藩镇割据的祸端,使大唐由盛转衰,曾经的盛世繁华也在战火中逐渐消逝,只留下无尽的历史遗憾与深刻的经验教训。

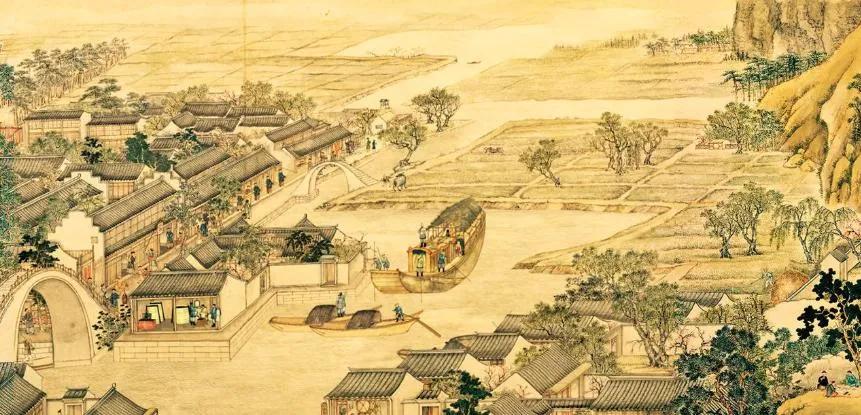

第九个盛世 永乐盛世

在大明王朝的历史长卷中,永乐年间无疑是最具传奇色彩的篇章。明成祖朱棣以雷霆之势开创的永乐盛世,将华夏文明推向新的巅峰,缔造出政治昌明、经济繁荣、国力强盛的宏大图景,史称“永乐之治”。这场盛世的缔造者朱棣,在风云变幻的权力博弈中,以“靖难之役”改写历史走向。

洪武三十一年,朱元璋驾崩,皇长孙朱允炆继位,即建文帝。面对藩王势大的局面,建文帝推行削藩政策,却引发朱棣举兵反抗。历经四年鏖战,朱棣挥师南下夺取皇位,改元永乐,开启了属于他的时代。

登基后的朱棣,以卓越的政治智慧和雄才大略,推行一系列治国方略。在经济领域,他秉持“斯民小康”的理念,采取休养生息之策,积极安置流民,兴修水利工程,疏通大运河,使南北漕运畅通无阻,极大促进了商品流通与经济繁荣。此举不仅恢复了社会生产力,更推动矿冶、制盐、造船等手工制造业迈向新高度。

政治上,朱棣持续推进削藩,进一步强化中央集权。他完善科举制度,大兴儒道之风,同时创立内阁制度,逐步形成文官治国的政治格局。为巩固北方边防、加强对全国的控制,朱棣力排众议迁都北京,自此北京成为明清两代的政治核心,深刻影响中国数百年的政治地理格局。

文化领域,朱棣下令编纂的《永乐大典》堪称旷世巨作。这部历时六年完成的百科全书,汇聚古今典籍精华,涵盖经、史、子、集等众多领域,成为当时世界上规模最大的文化工程,展现出大明王朝的文化自信与包容气度。

外交方面,朱棣积极拓展对外交往,与东南亚、中亚各国建立起广泛的朝贡体系。郑和率领庞大船队七下西洋,足迹远达红海沿岸与非洲东海岸,不仅宣扬了大明国威,更促进了中外经济文化交流,将中国与世界的联系推向新高度。在民族关系上,朱棣通过与西域诸国的频繁交往,安抚边疆少数民族,加强了各民族间的经济文化交融,巩固了多民族国家的统一。

军事上,他改革军制,建立京卫体系,五次亲征漠北,沉重打击蒙古残余势力;同时平定安南叛乱,将其纳入明朝版图,有力维护了国家边境安宁。

朱棣延续并发展洪武之治的治国经验,使永乐年间政治清明、社会稳定、经济繁荣、国力强盛。这一时期,中国不仅在亚洲确立强国地位,更以开放包容的姿态屹立于世界舞台,为后世“仁宣之治”奠定坚实基础。

然而,“靖难之役”后,朱棣对建文旧臣展开残酷诛杀,为追寻建文帝下落耗费大量精力,其统治手段的残酷性饱受争议。此外,他复置锦衣卫并设立东厂,赋予这些特务机构极大权力,开创了明朝专制统治的黑暗先例。这些举措虽在一定程度上巩固了皇权,却也为明朝后期的政治腐败与社会动荡埋下隐患,成为永乐盛世辉煌表象下难以磨灭的历史印记。

第十个盛世 康乾盛世

康乾盛世,又称康雍乾盛世、康雍乾之治,历经康熙、雍正、乾隆三代帝王长达百余年的统治,堪称中国封建王朝发展历程中的璀璨华章。这一时期,中国在政治、经济、文化、军事等诸多领域的成就,将传统社会发展模式推向极致,却也在辉煌背后潜藏着难以逆转的危机。

在疆域拓展方面,康乾时期的版图堪称中国古代之最,领土面积相较明朝扩大逾一倍。康熙、雍正、乾隆三代帝王通过军事征伐与政治羁縻相结合的手段,将东北、西北、西南等广袤边疆纳入稳固统治,奠定了现代中国领土的基本格局。

政治上,三位帝王深谙统治之道,以恩威并施的策略化解满汉矛盾。他们既通过开科取士、编纂典籍等举措笼络汉族知识分子,又以高压手段打击反清思想,逐步消解民间对前朝的怀念,稳固了清朝的统治根基。军事上,康熙帝削平三藩、收复台湾、三征噶尔丹,乾隆帝自诩“十全武功”,南征北战之间,不仅维护了国家统一,更推动了火器在军队中的广泛应用,使火药技术在实战需求中获得新发展。

经济领域,康熙颁布“停止圈地”“永不加赋”等政策,极大解放了生产力。雍正推行摊丁入亩,进一步减轻农民负担,激发生产积极性。在这些政策推动下,农业精耕细作达到新高度,手工业技术革新不断,商业贸易空前繁荣,使当时中国的经济总量跃居世界首位。人口增长更是惊人,高达三亿多,占世界总人口的三分之一,形成了前所未有的人口盛世。

外交上,清朝在维持传统朝贡体系的同时,与日本、英国、俄国等国家及西洋传教士建立联系。尽管对外交流仍以“天朝上国”姿态自居,但客观上促进了中西文化、科技的初步碰撞。

文化领域,《古今图书集成》《四库全书》等大型典籍的编纂,堪称文化工程的巅峰之作;诗歌、小说、戏剧百花齐放,考据学更是独树一帜,展现出深厚的文化底蕴。科技方面,天文历法等领域均取得显著成果,工艺美术、园林建筑等艺术形式也迎来新的发展高峰。

康乾盛世无疑是中国封建社会发展的集大成时期,其政治统一、经济繁荣、文化昌盛的局面,被学者周武誉为“帝国时代最恢弘的盛世”,同时也是封建王朝最后的辉煌。

然而,盛世表象之下,危机早已悄然滋生。人口爆炸式增长远超经济承载能力,人均资源占有量急剧下降,加之频繁的水旱灾害,导致底层百姓生活困苦。文化上,文字狱盛行,思想控制日益严苛,严重束缚了社会的创新活力;对外则奉行闭关锁国政策,错失融入世界潮流的良机。至乾隆晚期,吏治腐败已成痼疾,土地兼并加剧,贫富差距悬殊,社会矛盾一触即发。这些深层矛盾的积累,最终成为盛世由盛转衰的催化剂,宣告了一个时代的终结,也为近代中国的历史困局埋下伏笔。

悠悠华夏五千年,十大盛世如璀璨星辰,镶嵌于历史长河,熠熠生辉,令无数中华儿女心潮澎湃、豪情满怀!汉唐盛世更似双璧,雄浑大气,风华绝代,以卓越的文明成就与强盛国力,成为民族精神的丰碑,让我们骄傲与自豪之情油然而生。

回望往昔,十大盛世荣光激励着一代又一代中国人砥砺前行;展望未来,实现中华民族伟大复兴的宏伟目标,承载着全体中华儿女的共同梦想。这是历史赋予我们的使命,更是时代给予我们的召唤!如今,我们正以坚定的信念、昂扬的斗志大步向前,民族复兴的伟大征程,志在必得,势不可挡!

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。