作为一位伟大的战略家,毛泽东给当代中国留下了哪些战略遗产?

1947年3月,胡宗南25万大军直扑延安。毛泽东将作战地图卷进布兜,带着两个警卫连消失在陕北沟壑。当国民党占领空城时,西北野战军已在青化砭吃掉整编31旅。转战陕北371天,这位统帅在40多个村庄指挥全国战场,用“蘑菇战术”拖垮胡宗南精锐——这或许是最具毛泽东特色的战略实践:在被动中创造主动,用空间换取质变。

今天重读毛泽东的战略遗产,会发现他给当代中国留下的不仅是军事智慧,更有一套完整的战略思维体系。这套体系如何穿透时空,至今仍在塑造着这个东方大国的决策基因?

一、“农村包围城市”:最朴素的战略创新

1927年秋收起义后,毛泽东带着残部退向井冈山。在油灯下写就的《中国的红色政权为什么能够存在?》中,他提出惊世论断:“在四周白色政权的包围中,有一小块或若干小块红色政权的区域长期存在,这是世界各国从来没有的事。”

这个看似违背共产主义经典理论的主张,实则是基于中国现实的深度洞察。当留苏派主张攻打大城市时,毛泽东在《寻乌调查》中记录了131家商铺、47种地租形态。正是这种扎根泥土的调研,让他发现中国革命的真正力量源泉:“中国百分之八十以上的人口是农民,谁赢得农民,谁就能赢得中国。”

1949年解放军进入北平时,这支军队的构成印证了当年的战略选择——400万解放军中85%来自农民家庭。这种“以农村为根基,以农民为主体”的战略思维,后来演变成“工农联盟”的国家建构基础。

二、论持久战:时间维度上的战略碾压

1938年5月,当南京沦陷、汪精卫鼓吹“亡国论”时,毛泽东在延安窑洞写下4.6万字的《论持久战》。这部被视为战略学经典的作品,创造性地将战争分解为防御、相持、反攻三阶段,预言日本“将在战争后期引发国际干涉”。

最精妙的战略设计藏在细节里:他要求八路军“基本的是游击战,但不放松有利条件下的运动战”。正是这种弹性战略,让日军始终无法锁定中国军队主力。据统计,抗战期间八路军发起战斗9.8万次,平均每天作战40余次,用零敲碎打消耗了日军45%兵力。

这种“以时间换空间”的战略耐心,在新中国建设中同样清晰可见。1956年毛泽东听取34个部委汇报后,在《论十大关系》中提出“沿海与内地平衡发展”,为三线建设埋下伏笔。当苏联专家撤离时,中国已建成156个工业项目构成的完整骨架。

三、核威慑下的外交突围:三个世界的划分哲学

1974年2月,毛泽东会见赞比亚总统卡翁达时,用茶杯摆出世界格局:“美国、苏联是第一世界,中间派是第二世界,咱们是第三世界。”这个看似随意的比喻,实则是冷战格局下的精准破局。

早在1958年炮击金门期间,毛泽东就展现出对核威慑的独特理解。他在中央军委会议上说:“原子弹是纸老虎,决定战争胜负的是人。”但当赫鲁晓夫提议组建联合舰队时,他断然拒绝:“中国人连裤子都穿不上,也要有自己的核潜艇。”

这种战略定力在1971年迎来质变。当联合国大会以76票赞成通过2758号决议时,第三世界国家占了62票。美国学者基辛格后来承认:“毛泽东用第三世界概念,重构了全球政治坐标系。”

四、军事辩证法:歼灭战与根据地建设的双重奏

1947年孟良崮战役前,粟裕提出“百万军中取上将首级”的大胆计划。毛泽东回电强调:“歼灭74师,全盘皆活。”这场战役不仅消灭国民党五大主力之首,更验证了“集中优势兵力各个击破”的战略原则。

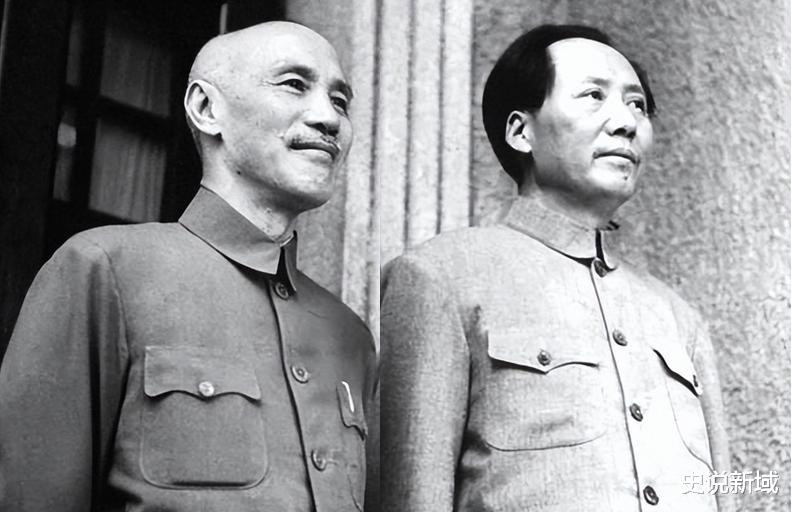

但毛泽东的战略思维从不局限于战场。1945年重庆谈判期间,他指示各根据地:“你们打得越狠,我在重庆越安全。”果然,上党战役歼灭阎锡山3.5万人的同时,也迫使蒋介石在《双十协定》上签字。这种军事与政治联动的战略视野,至今仍是国际博弈的经典范式。

五、十万分之一地图里的微观战略

毛泽东军事地图收藏中有张特殊的长沙城防图,比例尺精确到十万分之一。1949年程潜起义前,他用电报指导谈判:“要保住湘桂铁路,但暂不进攻衡阳。”这种微观战略把控,源于他对细节的极致追求。

在抗美援朝决策中,这种缜密思维体现得尤为明显。他要求彭德怀每天两次电报汇报,亲自修改38军穿插路线,甚至关注炒面配比:“加盐太多容易口渴,要保证战士能吃下。”当麦克阿瑟叫嚣“圣诞节前回家”时,志愿军已用38天将战线推回三八线。

参考资料:

《毛泽东选集》(人民出版社)《毛泽东传(1949-1976)》(中央文献出版社)《毛泽东军事文集》(军事科学出版社)《毛泽东年谱(1949-1976)》(中央文献出版社)《毛泽东与抗美援朝战争》(徐焰著)

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。