南北“六代机”为何同步选择二元矢量喷管?目的就是为了全向隐身

昨日北边“六代机”再曝新图,不过一些图片显然通过AI做了清晰度调整,结果把腹部股沟又给整没了,好在之前有过高清图,倒也不太在意这些细节,为何没急着写?因为实在的词穷了,以上这些其实都是之前就已经提及过的信息,无非这些图片的清晰度尚可,证实了此前的判断而已。

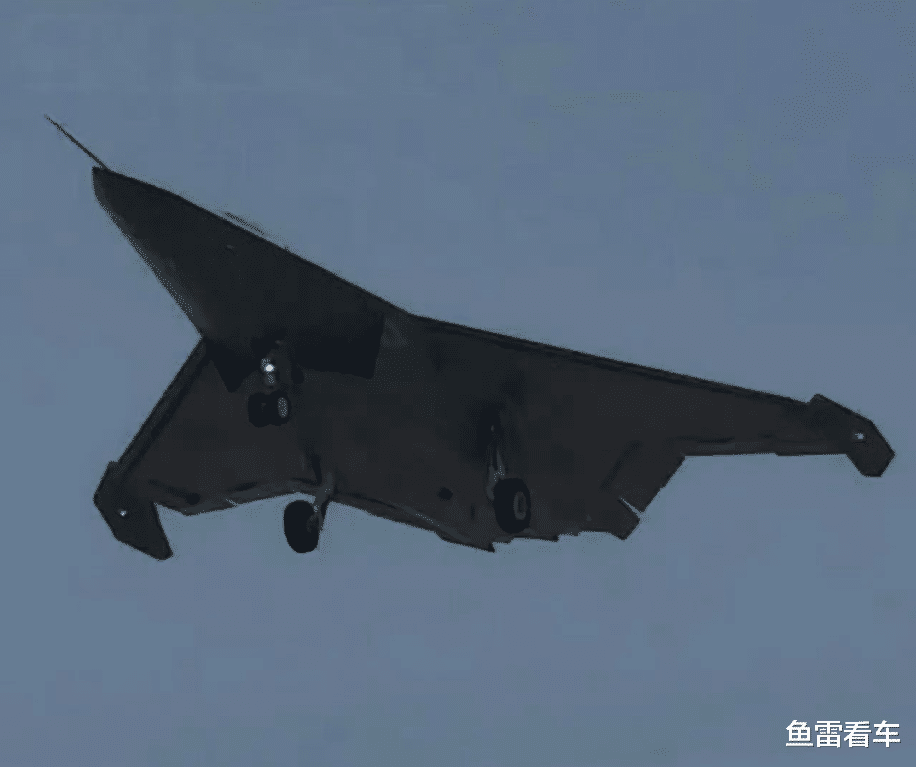

而从另一张仰视图能够清晰的看到二元矢量喷管和此前航展期间WS-10B的二元矢量喷管是一模一样的,当然喷管一样不代表发动机就肯定一致,这方面没有实锤之前,仅作参考,反正试飞的机型保底也是WS-10B发动机。

再回过头想想上月南边“六代机”降落的高清图里,至少发动机喷管上半段和二元矢量喷管是完全一致的,也就是说,南北两款六代机最终选择的都是二元矢量喷管的技术路线,原先歼-10B改装的TVC轴对称矢量喷管的方案还是放弃了,或者作为技术储备之用。

正好王海峰院士最新的文章在航空学报上发表(一般人都想不到,这是笔者认识的一个航空材料领域的教授朋友给的信息),想看原文的可以自己搜索,其中涉及二元矢量喷管,当然还有其它如进气道等等的相关信息,这里就不一一赘述。

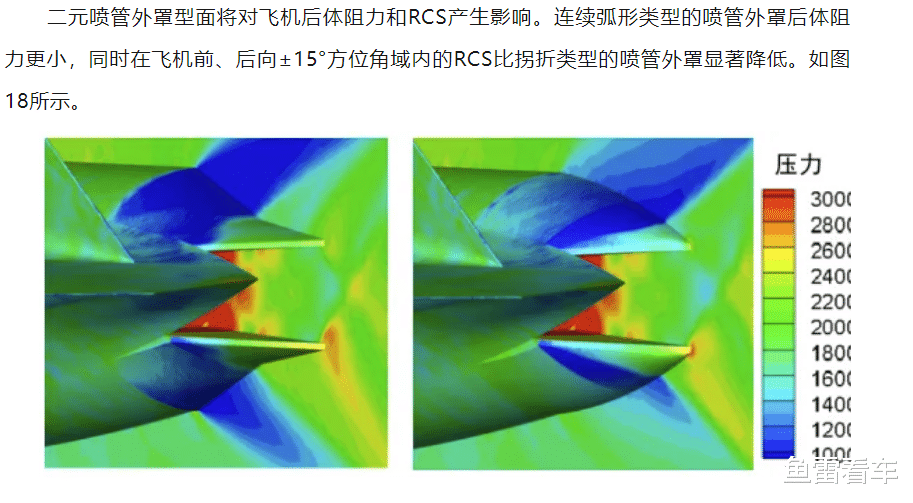

言而简之,简单概括下来,就是二元矢量喷管具有调节机构简单、易于实现后向隐身设计的优点。相比于传统的轴对称喷管,二元喷管更适合与飞机后体进行融合设计,能够消除喷管与后边条之间的耦合效应,对飞机前侧向RCS产生有利影响。

而这其中后向隐身效果就成为了重中之重,也就是说,二元矢量喷管后向隐身效果要强于轴对称矢量喷管(而且其表面应用耐高温隐身材料,可明显降低喷管腔体终端的散射量级,达到较好的飞机后向隐身效果),因此南北同步选择二元矢量喷管也就在情理之中,毕竟六代机最为关注的就是全向隐身能力的实现,否则开发六代机的意义也就不大。

其实还提及到了无源型流体式推力矢量喷管几种设计方案,不过距离工程化尚有一段距离。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。