1953年,佤族头人联名给毛主席写信:如果不要我们,请回信告知

一九五三年的腊月,北京那叫一个冷得直哆嗦,毛主席在中南海里头忙活着呢,突然手头上就多了一封从老远老远,好几千里地外头飞来的特别信件。

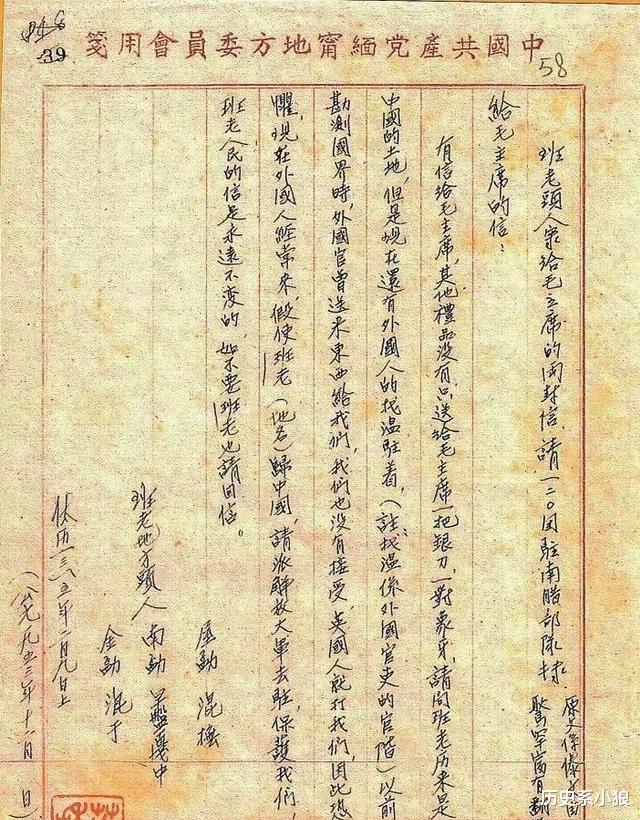

嘿,您瞧瞧,这封信啊,打从咱中缅边界那头的阿佤山里头,就是那佧佤山的地界,班老部落的几个佤族大佬爷们寄过来的。

这封信啊,简单得跟白开水似的。佤族头人们,汉语说得那叫一个生涩,写信的口气也是直愣愣的,有啥说啥,不含糊。

致咱毛主席的信儿:嘿,毛主席啊,我跟您说点心里话。这信儿吧,也没啥大事儿,就是想跟您唠唠。您啊,可是咱们大伙儿心里的红太阳,咱们有啥事儿,总想跟您说说。您瞧瞧,咱们这日子啊,一天天地好起来,都是托了您的福。咱们心里头那个感激啊,真是没法儿用言语来表达。就说这土改吧,分了地,咱农民兄弟心里头那个美啊,跟吃了蜜似的。还有那抗美援朝,咱们志愿军小伙子们,一个个英勇得很,都是您给咱们打气儿,咱们才有这劲儿头。毛主席啊,咱们老百姓就盼着您能一直带着咱们,把这日子过得红红火火,美滋滋的。咱们也知道,您为了咱们,操碎了心,咱们也得使劲儿干,不能让您失望。信儿写到这儿吧,也没啥华丽词儿,都是心里话。毛主席啊,您多保重身体,咱们大伙儿还指着您呢!就这么着吧,信儿寄出去了,咱心里头也踏实了。

给毛主席捎个信儿,别的咱没有,就给您老人家备了把亮堂堂的银刀子,还有一对儿象牙小玩意儿。说起来,班老这块地界儿,自古就是咱中国的,可眼下还让老外的“找温”们占着呢。早年间,那些个洋大人们来划地界,想给咱塞点啥,咱愣是没要。结果咋样?英国人不乐意了,直接动手开打。吓得咱们心里头直打鼓。如今啊,这些老外还是时不时地来溜达一圈。要是班老能重回咱中国怀抱,那可太好了!您老人家得派解放军兄弟来,给咱撑撑腰,护护短,咱们班老百姓的心,那可是铁了心跟着中国走的。当然了,要是国家觉得班老这地儿咱不要了,那也烦请您老人家给回个信儿,咱们心里也好有个数。

班那老地界儿的几位大佬啊:屋勐大哥、混抚老弟、南勐兄弟、金勐爷们儿,还有那个混于小子。

傣家历法里头,一三一五年的那个二月,第九天,就这么着了,咱们说的这天啊,挺有意思的。

嘿,您听听这个,那些头头们,一个个诚恳得跟啥似的,说他们那班老地界儿,“打从老祖宗那会儿起就是咱们中国的地盘儿”。得嘞,他们还直接跟毛主席搭上线,恳请老人家发话,让解放军兄弟们过去镇守。您猜怎么着?信的最后,他们还装起了小可怜,说啥要是国家把他们给忘了,或者不要他们了,“好歹给回个信儿,让咱心里也有个数儿”。这话说得,既实在又逗乐,让人听了既想笑又感动。

为啥那些头头脑脑的人们会这么讲呢?还有啊,他们嘴里念叨的那个班老地方,“打从老早就是咱们中国的地盘”,这话到底是咋冒出来的?要说清这档子事儿,咱得往回捯饬,一直捯饬到三国那会儿,提一提那位诸葛大爷,就是咱们常说的诸葛丞相。

【一、】

话说那公元225年的光景,蜀国的大当家诸葛亮,亲自挂帅,带着一票兵马,浩浩荡荡往南去了。这可不是一般的出游啊,人家诸葛亮那是去办大事,南征去了。您想啊,身为丞相,本该在朝堂之上运筹帷幄,可他偏不,非得亲自上阵,那架势,简直是要跟南边的对手好好唠唠嗑,比划比划。这一路上,大军开拔,尘土飞扬,那场面,热闹得跟赶集似的。诸葛亮坐在马上,那叫一个淡定,手里摇着羽毛扇,心里盘算着各种计谋,估计连晚上吃啥都想好了。咱们这位丞相啊,那可是有名的智者,用兵如神,这回南征,指定是胸有成竹,胜券在握。您瞧好吧,这场仗打下来,准保让南边那帮小子知道马王爷有几只眼!就这样,诸葛亮带着他的大军,一路向南,踏上了征途。这一路上,会发生啥故事,咱们边走边瞧,反正啊,有诸葛亮在,这场戏指定精彩!

大军一动身,诸葛亮心里就有了谱儿,他说:“要拿人心当先锋,城墙啥的往后排。心里头的仗打赢了,刀光剑影的才用不上。”这回往南走,他琢磨的是怎么让人心服口服,不光靠手上那点子力气。

说起来,诸葛亮这家伙,不光嘴上那么一嘀咕,行动上也是真刀真枪地干上了。

头一遭南征,咱就跟南中那地界的头儿孟获杠上了。逮住孟获后,诸葛亮琢磨着,光抓不行,得让他从心底里服气,这样才能真真正正摆平南中。于是,他就把孟获给放了,说:“来来来,咱再打过!”就这么一来二去,七抓七放,孟获算是彻底被诸葛亮给镇住了,当场拍胸脯保证:“得了,我以后绝对不闹腾了!”

说起那七擒孟获的故事,大伙儿耳朵都快听出茧子来了,但这不过是诸葛亮收拾南中地界的一出好戏。您知道吗?除了这手漂亮的“擒放”大戏,诸葛亮还给那儿的老百姓整了个实打实的好政策,让大伙儿乐呵得不行。这可不是瞎掰,诸葛亮那是真有两把刷子,不光能让孟获服服帖帖,还能让南中的百姓日子越过越美。他那政策,简单直白,就是让大伙儿得了实惠,心里头那个美啊,比吃了蜜还甜。所以说,诸葛亮不光是个军事家,还是个民生高手,南中的老百姓算是摊上好事儿了。

就是那么一条规矩,愣是让诸葛亮这名字,在老百姓心里头扎根了上千年,忘不了啦!

南中那地界儿一安稳下来,诸葛亮就开始琢磨着怎么摆弄那四郡。琢磨来琢磨去,最后他决定给它们整个大变身,一分为六,成了益州、永昌、牂柯、越巂、云南、兴古这几个新地界儿。嘿,这手笔,可真是够大的!

划分完毕,诸葛亮立马动手搞起了他的“和夷”大计。说起来,“和夷”啊,就是他那套攻心为上策略的升级版,换汤不换药嘛。

在“和夷”那套策略里头,有三件事儿可真够说道说道的。头一桩,那叫一个讲究;第二件,也挺有意思;至于第三件嘛,更是值得咱们咂摸咂摸味儿。就说这第一吧,它讲究的是个啥,咱得细细品;第二件呢,挺逗乐子的,你得听听;到了第三件,嘿,那简直就是一出好戏,不容错过。总而言之,“和夷”政策里头这三板斧,那可是各有各的妙处,值得咱们好好乐道乐道。

头一桩事儿,咱们得找那些在当地说话好使的人来管事儿。比如说孟获这家伙,咱就给他个官当当,让他还管着南中那片儿。还有王伉、吕凯这些个人,也都打发到南中的各个郡里头,去管管地方上的事儿。这样一来,他们既能继续威风,咱们也省了心,岂不是两全其美?

这么一来,南中那片的老百姓啊,心里头那股子不乐意可就少了许多。蜀国呢,借着他们的劲儿,对南中这块地界的管辖也牢靠多了。

再来说说另一件挺关键的事儿,这事儿吧,也挺重要的。

诸葛亮这家伙,为了把南中的经济搞上去,那是真不含糊,亲自上阵,从咱们蜀地倒腾来些挺溜的耕种法子。搁现在看,这些技术也没啥大不了的,可那时候,简直就是开了挂了,算得上是前无古人的大创新。

您得知道,那会儿南中这块地界儿,好些地方还跟原始人一样,拿刀砍树点火种地呢,生产力低得可怜。诸葛亮一来,给带来了先进的耕种法子,这一下,南中的老百姓们就像是坐上了时光机,直接从老掉牙的时代蹦跶到了新社会,那意义,大了去了!

嘿,您瞧瞧,打那会儿起,南中的老百姓们,原先靠着狩猎过日子,现在可好,一个个慢慢地离了山林,直接搬到平地上头,搭起了城郭,种起了地,养起了蚕,换句话说,就是从那老掉牙的原始社会,摇身一变成了稳稳当当的农业社会啦!

这一手,嘿,真叫绝!南中的老百姓们,那日子过得是蒸蒸日上,跟以前比,简直是天壤之别。而且,这么一来,蜀国的大后方,那是稳如泰山,压根儿就不用操心啦!

多亏了诸葛亮的那些点子,老百姓的日子可是越过越红火。他不仅自个儿挽起袖子,手把手教大伙儿怎么种水稻,还亲自上阵指导盖房技巧。这么一来,在乡亲们眼里,诸葛亮简直就是活神仙,地位高得没法说。

您要是想瞧瞧最实在的凭证,那就得听听当地的那些老话儿了。说起来,诸葛亮在那儿,大伙儿都管他叫“阿祖阿公”,跟咱邻里间的老大爷似的亲切。

嘿,您知道吗?这个名号,它可没随着年月流走就变得模糊,反倒是越传越响亮。在咱们西南那片儿,好几个民族里,纪念诸葛亮的事儿,那可是年年有,代代传,热闹得很呢!

您瞧那基诺族,祭祖的时候,头一桩大事就是得先拜拜那位“诸葛阿公”,然后才轮到自家的老祖宗。说起来,景颇族那边,也有着差不离的风俗呢,挺有意思的。

嘿,您知道吗,在咱西南那块儿,这样的事儿多了去了!说白了,就是诸葛亮当年搞的那一套政策,那真是给老百姓带来了真金白银的好处。打那以后,当地人心里头,可就牢牢地刻上了诸葛亮这个名字,忘不了啦!

打从那会儿起,西南那片的少数民族啊,心就向着咱中国了。说来好笑,老百姓们还跟诸葛亮拉过钩,说要给汉朝当一辈子的南门守门员,守着咱中国的南大门呢!

虽说这事儿啊,史书里头没提半句,可咱那地界儿的少数民族老少爷们儿,愣是守了这规矩上千年。甭管外头敌人多凶悍,他们心里头那根弦儿,愣是一点儿没松过。你说这得是多大的韧劲儿,千年的老规矩,就这么一代代传下来了,真是让人不得不佩服!

【二、】

到了清朝那快完蛋的时候,清政府那叫一个窝囊,偏偏阿佤山区那块宝地,矿产多得跟捡似的。这不,就招来一帮子外人,眼珠子瞪得圆溜溜的,满肚子坏水,就想着怎么占便宜呢。

嘿,你猜猜看,那位心怀不轨、老想占便宜的家伙是谁?没错,正是那些英国人。

哎哟喂,您知道吗?打从1885年开始,英国佬就把缅甸给“接手”了。接手之后呢,他们可不含糊,隔三差五就派些小队伍啊,或者是传教的哥们儿,跑到咱们阿佤山里头,干啥呢?勘探!对,就是这儿摸摸,那儿探探,跟寻宝似的。

哎哟喂,您猜怎么着?那勘探的结果,比英国佬心里头的美梦还甜呢!于是乎,人家英国人立马儿就把狐狸尾巴给露出来了,对那片矿藏的心思,明摆着跟白纸黑字似的。他们啊,为了把这地下的宝贝划拉到自个儿腰包里,那是啥招儿都使上了——又是塞红包,又是摆出一副“你不听话我就收拾你”的架势,变着法儿地想独占那片矿。

嘿,您知道吗?那班洪、班老,还有永和这些个部落的头儿们,那可是真不含糊!他们一张嘴,跟那英国人来了个硬碰硬,愣是一口回绝了。这样一来,那些个宝贝矿产啊,才没让外人给掏了去。

可您瞧瞧,按那会儿英国佬的脾气,哪能就这么痛快撒手不管呢?他们啊,铁了心似的,哪会轻易言败?这事儿,没门儿!

嘿,您猜怎么着?1934年那会儿,英国佬瞅见咱们国家那局势,跟猫见了鱼似的,眼馋得不行。他们一股脑儿地跑到中缅边界,开始大张旗鼓地修公路、盖机场、建营房,打算武力硬闯阿佤山区,挖那儿的宝贝矿石呢!

嘿,您知道吗?那帮英国人,说来就来,跟一阵风似的,还带着些个新鲜玩意儿——先进武器,头一遭儿真给他们占了点儿便宜。可您瞧瞧,他们干的那些事儿,简直就是明火执仗的强盗嘛!这一下子,阿佤山的老少爷们儿,心里的火“噌”一下就上来了,那愤慨劲儿,别提多大了!

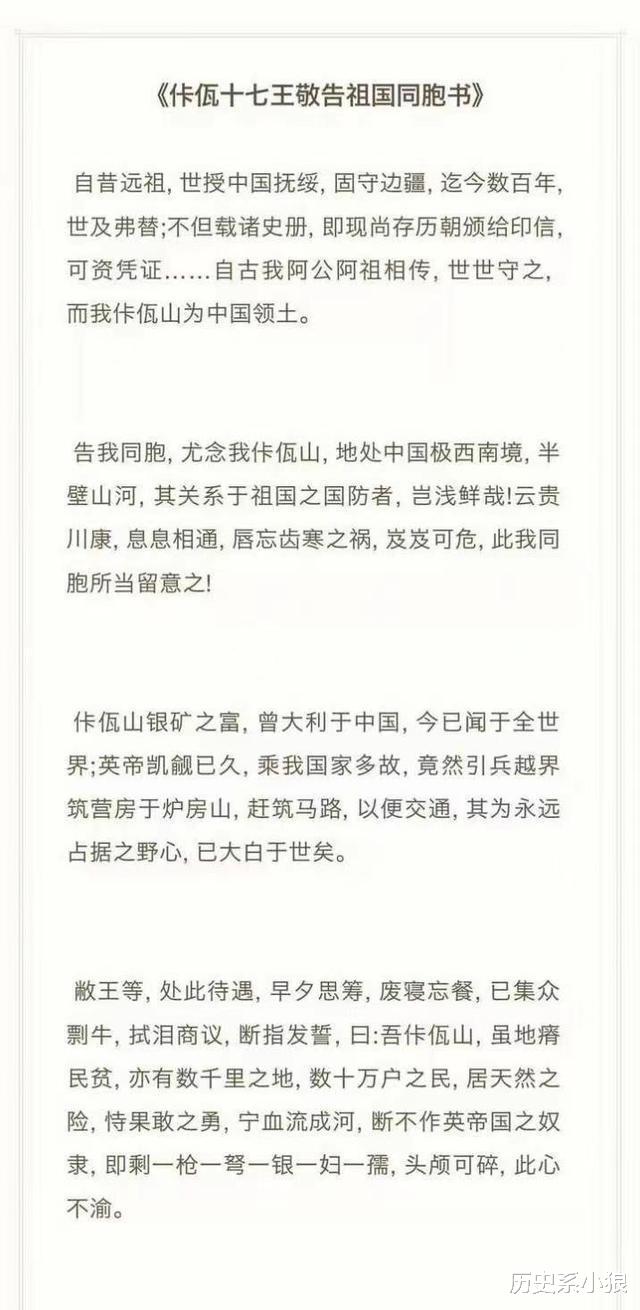

在乡亲们的鼎力相助下,阿佤那块地上的十七个部落头头脑脑们都聚到了一块儿。大伙儿干脆来了个滴血认亲似的,誓言一块儿对抗英国佬。头儿们围坐一圈,七嘴八舌地商量着怎么跟洋鬼子斗智斗勇。

您知道吗,有人瞅着那些少数民族,心里头直嘀咕:“嘿,他们那武器,指定是老掉牙了,咋跟英国佬较劲呢?”这话听着倒也在理,他们手里头确实没那些洋玩意儿。可您得这么想,人家心里头那股子爱国热乎劲儿,那是杠杠的!为了家园,为了国家,脑袋掉了碗大个疤,那份儿精神头儿,比啥都金贵!

后来啊,那十七位王爷一块儿琢磨了一份《给老家亲人们的一封信》,信一开头,嘿,又扯上了千把年前那位神机妙算的诸葛大爷。

阿祖阿公啊,那历史长着呢,守着这片土那是天经地义的事儿。要是咱自己给弄丢了……嘿,到了那边儿,咋有脸见那些老祖宗呢?更别说后代子孙了。咱们这地界儿,虽说土不肥人也不壮,好歹也有个千儿八百里的地界儿,百八十万的乡亲。咱们得发誓,就是掉了脑袋……洒了热血,也不能丢了守土的责任。就算到时候只剩下一杆枪、一颗子弹,一个娘们儿、一个孩子,身子骨儿碎了,心也不能变!

嘿,您知道吗?那会儿,阿佤山的老少爷们儿自个儿拉起队伍,跟英国佬干上了,那叫一个不含糊!他们的那股子劲儿,还有那份倡议书,噌的一下子,就在全国爱国的人士心里头炸了锅,大伙儿那是纷纷拍手叫好,支持力度大得很呐!

说起来,西南那块的百姓,那反应可是真够热烈的。他们自己掏腰包,争先恐后地报名,组了个大部队,里头汉人和傣家人占了大头,人数上千,那架势,跟潮水似的往阿佤山区涌。到了那儿,跟当地的老少爷们儿心往一处想,劲往一处使,一块儿跟那些外国来捣乱的家伙干上了。

嘿,你猜怎么着?最后啊,咱们那支部队,多亏了阿佤山各族的老少爷们儿鼎力相助,愣是把那帮英军给打趴下了!不光如此,还一股脑儿收回了被洋鬼子霸占的佤族村子、矿山啥的。这下可好,咱们的地盘儿,又完完整整回到了自个儿手里,那叫一个痛快!

在这个过程中啊,咱们队伍跟阿佤山的老少爷们儿那可是立下了铁誓,说白了就是一条心,跟着中国政府走到底,外头的敌人要是想拉拢咱们,门儿都没有!谁要敢当那叛徒,投敌卖国,大伙儿一块儿收拾他,绝不含糊!

说起来那段事儿,可真够热闹的,这就是大名鼎鼎的“班洪事件”。这一出,真把咱们边疆各族兄弟姐妹的心给拧到一块儿了,尤其是佤族的兄弟姐妹们,那叫一个团结!大家伙儿互帮互助,为了保卫自个儿的家园,保卫咱大好的河山,那是豁出去了,不怕流血流汗,更不怕牺牲。这股子爱国精神,杠杠的,让人看了心里头热乎乎的!

那会儿,他们可不含糊,愣是用自个儿的热血,给咱中华儿女对中华的深爱,写下了一首顶呱呱的大诗。

可您知道吗,这回那几场仗啊,虽说咱是赢了,但愣是留下个不小的后患。结果呢,几年光景一晃,到了1941年,班老那块地儿,唉,就暂时跟咱祖国妈妈分了家。

得嘞,咱们这故事啊,得从班洪那档子事儿翻篇儿后开始唠。您瞧,班洪那风波一平息,咱这话题才算有了个头儿。

班洪那档子事儿一了结,蒋家那帮子领头的国民党政府,被全国老百姓骂得狗血淋头,这才磨磨蹭蹭地,跟吃了苍蝇似的,向英国提了个抗议。嘿,你猜怎么着?英国佬压根儿不买账,还倒打一耙,说是咱们的不是。他们不光如此,还给国民党政府使绊子,硬是要他们收拾掉那会儿带兵跟英国干架的头头儿。

您瞧瞧这事儿,国民党政府啊,为了不跟英国大哥闹僵,最后下了道命令给云南那边的地方官。说啥呢?不光得把老百姓那些抗英的小动作给按下去,还得满世界找那带头组织队伍的哥们儿,非得给他们治个罪不可。嘿,这手玩得,可真是左右为难,又得当和事佬,又得摆出一副铁面无私的样儿。

在国民党那帮子人的插手下,那帮自个儿凑起来的爱国兄弟们,到头来还是散了摊子。队伍一散,嘿,英国人可不含糊,又溜达回来,占了阿佤山里头一块儿地儿。

嘿,您知道吗?英国佬那心眼儿,可真够精的!他们不光如此,还打发了几个代表过来,美其名曰跟咱们商量中缅那条边界线的事儿,其实心里头的小九九啊,是想把咱阿佤山区给划拉到他们英属缅甸的地盘里去。这招儿,可真够损的!

那会儿,咱们国家正跟小日本儿杠上呢,局势紧张得跟绷紧的弦似的。英国佬一看,嘿,机会来了!他们琢磨着,干脆把滇缅公路一封,封它仨月,拿这个当大棒,逼着国民党政府点头答应他们的那些条件。

哎哟喂,您知道吗?在1941年那热得跟蒸笼似的6月份,国民党政府啊,跟变戏法似的,咔嚓一下,用几张纸换来换去的,就把阿佤山区那大块头的地方,足足四分之三,给英国佬当礼物送出去了。这事儿,可真够让人咂舌的,跟白送没啥两样!

说起来也怪,班洪、班老那俩地界儿,就在这当口儿,那些心里头一直装着中华大地的佤族老百姓,突然间就成了没人管的“小可怜儿”。打这儿起,他们就像是被风吹散的蒲公英,没了依靠,成了实实在在的“孤儿”喽。

说起来那档子事儿,就是“1941年线”那点子破事。英国人那会儿啊,简直是趁乱摸鱼的高手,他们那点子坏心思,在这事儿里头,暴露得跟大白天穿夜行衣似的,一目了然。

【三、】

打那以后,咱们走过了抗日战争、解放战争的烽火岁月,嘿,到了1949年,毛主席带着大伙儿,愣是把新中国给建起来了!

天安门城楼上头,那一嗓子“中华人民共和国站起来了”,嘿,直把千里迢迢外的佤族兄弟姐妹们乐得跟啥似的,心里头那个翻腾啊,别提多带劲了!

这帮家伙,心里头一直揣着个事儿,那就是他们都是中华儿女,根儿在中国。想着哪天能回到祖国妈妈的怀抱,这念头啊,就跟吃饭睡觉一样,天天念叨着,忘不了。

嘿,您知道吗?这股子信念,打从一千多年前就这么坚挺着,愣是一点儿没变样儿!

1949年冬天那会儿,12月份吧,咱们解放军那是真厉害,一连串的战役打下来,大西南算是稳稳当当地解放了。这事儿啊,可乐坏了佤族的兄弟姐妹们,心里头那个美呀,觉得回归祖国这事儿,可是真真切切地看到了盼头。

所以说啊,到了1953年那会儿,经过一番又一番的琢磨和商量,阿佤山区班老部落的几个佤族大佬,就代表了大伙儿,心里头那个激动,那个盼望啊,跟揣着兔子似的,最后工工整整地给毛主席写了封信。

在那封信里头,他们不光聊了聊班老那块地儿,自古以来就是咱们中国的地盘儿,还扯起了那些陈芝麻烂谷子的事儿——说自个儿以前老被英国人拿捏,心里头那个“怕”啊,简直是提起来都腿肚子转筋。

末了,他们便实实在在跟毛主席说了,盼着能派些人去解放区扎下根来。

说完那堆话后,那几位头人又补了一句,“要是不想要班老,您就给回个信儿呗。”你说他们咋就想起来加这么一句呢?

说实话,他们心里头那个慌啊,就跟老早以前怕被国民党政府一脚踹开那会儿似的。这时候,那几位头人心里头七上八下的,就跟小孩子生怕爹娘不要自己,给扔下了一样。

说到底,他们以前吃过这种亏,所以啊,说话的时候满带着“憋屈”和“害怕”。你听听,那话音儿里头,尽是这些情绪。

您瞧瞧,毛主席他老人家领着咱们这新中国,那哪儿能跟旧时候国民党那一套比呢?咱新中国,怎么可能狠心得下那个心,像他们那样把老百姓给甩到一边不管不顾?这不是咱的作风嘛!

那哪儿能啊,压根儿就不可能的事儿嘛!

嘿,您知道吗?没过多久,按照毛主席的点子,中央给那几位头头脑脑回了封信。信里头,中央直截了当地说了,佤族的兄弟姐妹们啊,你们也跟其他民族的哥们儿姐们儿一样,往后啊,幸福日子那是板上钉钉的事儿!

这话说白了,就是新中国心里头还惦记着佤族的兄弟姐妹们,压根儿就没把他们忘掉,毕竟大家都是中华民族这个大家庭里的一份子嘛。

回了那封信后,中央那头儿立马就跟缅甸杠上了,为的是边界那点子事儿。俩国家一合计,谈了足足六年,这会谈来会谈去的,跟拉家常似的,磨破了嘴皮子,总算是把事儿给说圆了,达成了一致。

您瞧,说白了,咱们新中国啊,一直憋着股劲儿,就想方设法地让佤族的兄弟姐妹们回到大伙儿这个温暖的大家庭里来。咱们没白忙活,心里头那份儿热乎劲儿,就为了让他们知道,这儿,才是他们的根,他们的家。

哎哟喂,您知道吗?1960年那年的国庆节,就是10月1号那天,咱们敬爱的周总理跟缅甸那边的头儿,吴努总理,在北京握手言和,签了个大单子。这单子里头白纸黑字写着呢,说班老、班洪那俩部落的地界儿,从此以后就是咱们中国的了。就这么简单明了,一针见血,没那些弯弯绕绕的。

嘿,您瞧好了,这事儿就说明啊,佤族的兄弟姐妹们心心念念想回到祖国大家庭的愿望,总算是美梦成真啦!

回归那天,班老、班洪那块地界上,足足有两千多号人,在沧源热热闹闹地搞了个国庆大派对。大伙儿又是唱歌又是跳舞,乐呵得不行,一个个扯着嗓子喊:“瞧瞧,新中国可没把他们给忘了,毛主席心里也有咱们呢!”

嘿,您知道吗?到了1961年那会儿,咱们国家可算是正式把那块地儿给揽怀里了。紧接着,咔嚓一下,成立了俩公社,一个叫班老公社,另一个呢,班洪公社,俩都归云南省临沧市沧源佤族自治县管着,简单明了,就跟邻里街坊似的。

这一回,佤族的兄弟姐妹们可以舒口气了,再也不用提心吊胆,生怕哪天又被扔下不管。他们心里明镜似的,有了毛主席掌舵的新中国,那就是他们最硬气的腰板,最踏实的靠山。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。