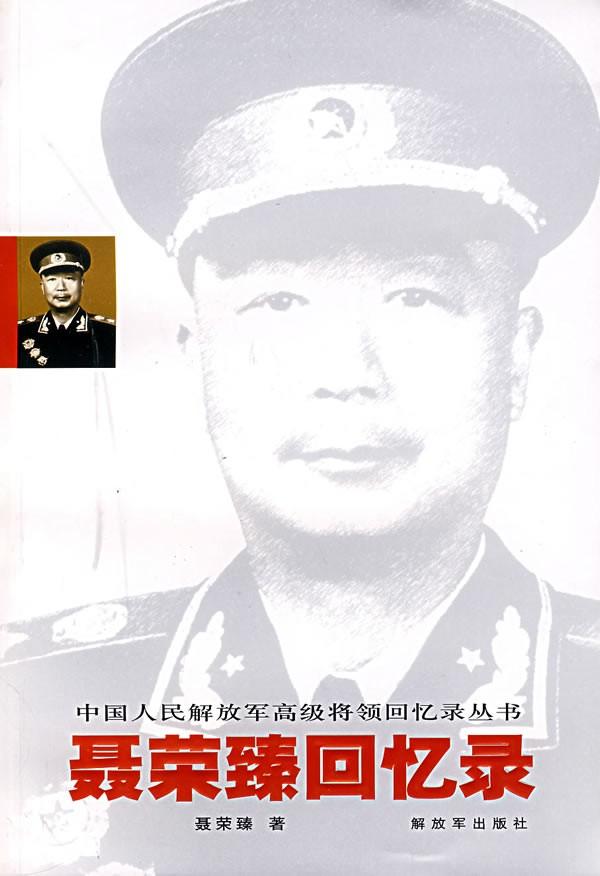

1959年,65岁的李仙洲饭量极大,一次能吃7个二两重馒头,五六个窝窝头,在功德林中有三得,吃得拉得睡得,这日又对沈醉讲我是有名的大肚皮,于是沈醉不甘示弱的回到我的分量也不小。而后两人便开始比饭量。 李仙洲1894年出生在山东平度,家里是地地道道的庄稼人。之后在朋友的建议下报考了黄埔军校。 黄埔军校可不是好混的,训练有苦,纪律也严。但李仙洲咬牙挺过来了,毕业后进了国民革命军,从小兵一步步爬到军官。 北伐打完了,他又跟着部队上了抗战前线,带兵打过不少硬仗。到40年代,他已经是陆军中将了,在山东地面上跟李品仙、李延年并称山东三李,名头挺响。 但是黄埔一期出身的李仙洲,半生戎马终结于1947年山东莱芜的漫天炮火。当粟裕的华东野战军用三天歼灭其五万精锐时,远在南京的王耀武砸碎茶杯痛骂抓猪都比抓他费时。 当他被押进功德林那夜,管理员没收了他的中将领章,却意外发现他包袱里塞着七双纳了千层底的黑布鞋,那是山东老妻最后的叮咛。 战犯管理所的水泥地比战场更磨人。当原军统特务沈醉因胃痛蜷缩时,李仙洲正把窝头掰碎泡进菜汤,米粒都不剩的碗底映着山东汉子的倔强,仗虽然打输了,但是饭得吃瓷实。 零下十度的清晨,他赤膊用井水擦身的白汽惊飞了树梢寒鸦,而隔壁监舍的王耀武故意在打饭时抖落他碗里的肉片,于是莱芜之败的旧怨化作勺沿颤抖的油星。 就这样功德林的饭桌成了新战场。那日午餐铃响,李仙洲将七个二两重的馒头堆成小山,故意朝沈醉的方向推了推空蒸笼。 老弟,当年戴笠夸你脑子快,不知肠胃跟不跟得上?曾在军统以千杯不醉闻名的沈醉,也和他刚上了。 于是二人展开了饭量大比拼当沈醉咬牙吞下第六个窝头时喉结滚动如吞石,却瞥见对方正把最后半勺土豆烧牛肉浇在饭尖上。 这场无声较量催生了管理所的奇景,昔日刺刀见红的将军们,如今蹲在菜园比谁的萝卜坑挖得深。 李仙洲挥汗如雨开垦的三分地,春天长出全功德林最水灵的黄瓜,秋收时南瓜个个赛磨盘。 当管理员问诀窍,他拍着沾泥的裤腿笑答,地要深耕,人要实诚,睡觉别惦记明早的粥稀稠。 1960年深秋的特赦名单公布前夜,功德林弥漫着失眠的叹息。沈醉辗转听见盥洗室持续的水声,寻去竟见李仙洲在冲洗结霜的水管下酣畅淋浴。 冰碴顺着他花白的脊沟滑落,却在瓷砖上蒸腾起白雾,慌啥?该睡睡该吃吃,主席还能亏了改好的人? 其实这份从容早有伏笔。三年前王耀武获首批特赦时,曾红着眼眶与李仙洲和解看,那双曾克扣他肉片的手,此刻塞来珍藏的蛤蜊油,老哥对不住,当年不该拿饭勺撒气。 李仙洲反手将蛤蜊油抹在对方冻裂的手背上,出去多喝羊汤,养胃! 最终也如他所说主席是不会亏了已经改好了的人,就在获释那天的李仙洲格外安静。 他仔细叠好功德林统一的蓝布囚服,却把特赦通知书压在搪瓷碗底。当列车驶过黄河大桥,他突然指着窗外金灿灿的麦田对沈醉说,瞧见没?这才是真饭碗! 在山东政协的平淡岁月里,他总端着海碗蹲在门口吃饭。有后生好奇打听功德林往事,老人把棒子面粥吸溜得震天响,关我的地方有群明白人。 杜聿明写兵书,溥仪种番茄,我嘛,专教人怎么把窝头吃出肉味!1988年深冬,94岁的李仙洲在睡梦中安然离世,床头铁盒里还留着七枚磨亮的铜扣,那是功德林棉袄上拆下的功勋章。 这中乐观的心态其实挺值得学习的,民以食为天,天大地大吃饭最大,毕竟身体是革命的本钱。 现在有越来越多人不喜欢吃早饭,亦或者是浪费粮食,是不知道在那个年代饿殍满地的场面,所以珍惜如今这来之不易的幸福生活吧。 主要信源:(《李仙洲回忆录》)