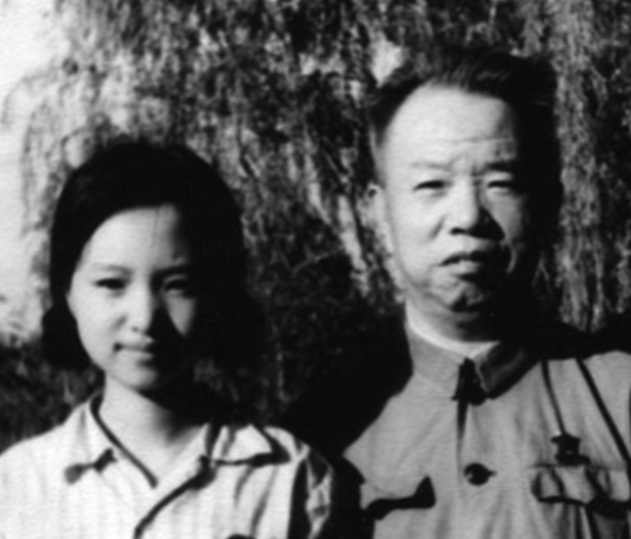

1971年,王树声到部队看望女儿,却被警卫兵蛮横拦下,请您排队等候,领表登记,王树声看了看排得长长的队伍,填好登记表后,走到末尾默默等候!

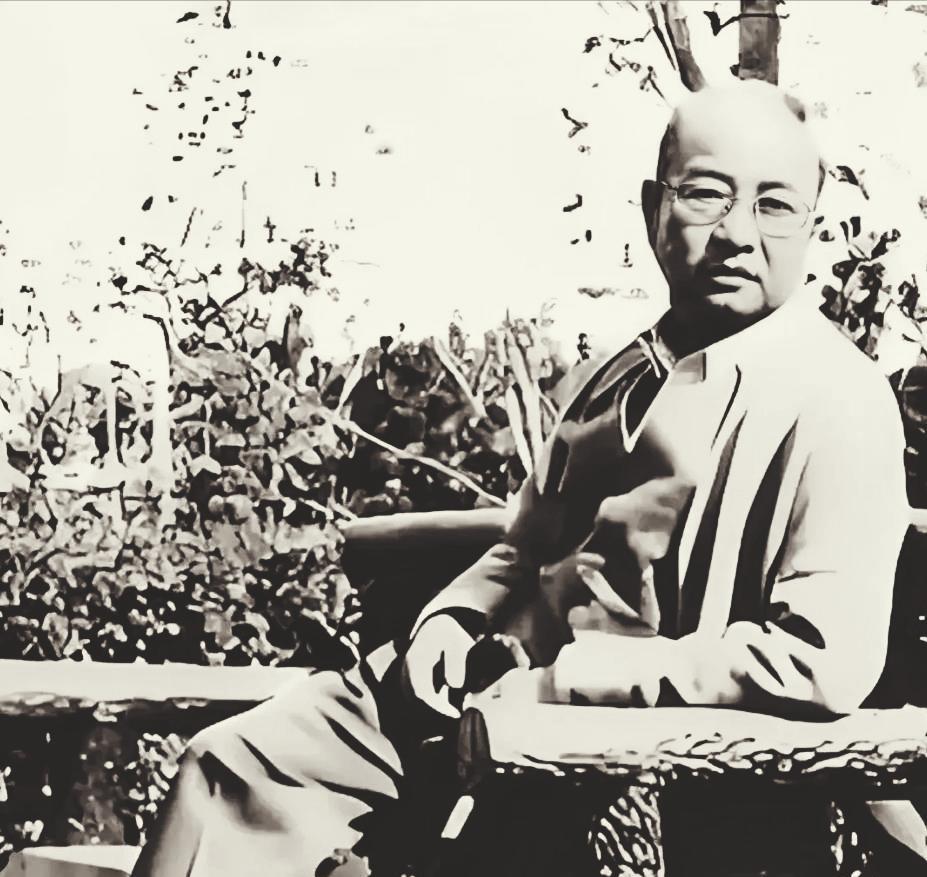

1971年冬天,一位66岁的将军裹着旧棉袄,推开自己四合院吱呀作响的门,但屋里冷冷清清,没有妻儿,最疼的小女儿王季迟也在部队回不来。 老将军望着窗户上的冰花,忽然抓起桌上半个馒头塞进口袋,像是要上战场一样对自己说:“四毛不回来,老子找她去!” 他要去的,是女儿所在的通信兵部队,可谁也想不到,这位指挥过千军万马的开国大将,即将在这条探亲路上,被一个“规矩”结结实实地拦下。 后来公交车摇摇晃晃到了部队大院门口,等着探亲的家长早已在寒风里排起了长队,老人径直朝大门走去,一个年轻的警卫兵立刻板着脸拦住他,语气干脆利落:“同志,排队,领表登记!” 那一刻,这位身经百战的大将确实愣了一下,因为在他的口袋里,装着那本足以让他畅通无阻的军官证。 可他只是点点头,接过登记表,走到队伍的末尾,像一个最普通的退伍老兵,安安静静地站着,表上,他工工整整地填下了女儿和自己的名字:王季迟,王树声。 就在这刺骨的寒风里,这位老人一站就是两三个小时,鼻尖冻得通红,双脚几乎麻木,但他始终没吭一声,更没想过要亮出身份。 轮到他时,登记员头也不抬地问:“职务?”老人握着笔,顿了片刻,最后在那一栏里,郑重写下四个字:退伍老兵。 没多久,小女儿王季迟飞奔出来,看到父亲缩在冰冷的板凳上,眼泪一下就涌了出来,带着哭腔问:“爸,您亮个证件谁敢拦您啊?” 老人听完,脸立刻沉了下来,厉声斥责:“胡闹,这儿只有军属王树声,没有将军!” 他从怀里掏出那个冷馒头塞给女儿,关切地问:“馒头还温乎呢,在部队受欺负了没?”得知女儿训练考核全优,他才像个孩子一样笑了起来。 不搞特殊,这四个字仿佛刻进了王树声的骨头里,这份“不近人情”的固执,贯穿了他的一生。 国家分给他什刹海边的一处四合院,他一听说是占了民主党派的会议室,立刻摆手拒绝:“不能占人家的窝!”后来分房要拆迁民房,他又毫不犹豫地顶回去:“凭什么撵走老百姓?” 而除了这些,这种“抠门”也用在了自己家人身上,他儿子王鲁光结婚,警卫员想从单位借几把金丝绒椅子撑场面,被他一顿痛骂:“公家的一针一线都不能拿,赶紧撤了!” 结果,新房里最体面的家具,就是一张蒙着花布的破茶几,至于那辆大将标配的专车,更是成了摆设。 哪怕是天寒地冻,妻子杨炬要挤两个小时公交车,他也只是默默陪着她在雪地里走到车站。 有次他发高烧到40度,嘴里还念叨着:“车是国家给的,是用来打仗的,不是接娃娃的……”就连他家里唯一的书柜,也是用打完仗剩下的弹药箱改造的。 可是,当时的旁人哪里知道,这位在寒风中倔强排队的老人,早已是胃癌晚期,那件单薄的旧棉袄下,是刚手术不久的刀口,吞下每一口凉透的饭菜,对他而言都是一次钻心的折磨。 探亲时间结束,哨兵开始清场,女儿急得想替他叫辆车,却被他一把甩开手,坚持自己步行去公交站。 风雪中,他蹒跚的背影越走越远,摇晃得厉害,女儿望着父亲挤上那辆拥挤的公交车,在那一刻,她好像突然读懂了父亲一生的执拗,读懂了那份深入骨血的信仰——权力是人民给的,是用来为人民服务的,绝不是一枚可以到处炫耀的私章。 三年后,王树声将军病危,弥留之际,他拒绝了亲属为他输血,留下遗言:“我的血不值钱,别浪费了,留给前方打仗的年轻战士!” 当他听见女儿在病房外哭着请求回家奔丧时,竟用尽最后的气力猛地一拍床板,下达了最后一道命令:“四毛,守好你的战位!” 如今,当年的军营早已物是人非,可那位拦下大将的哨兵,退休后每每回忆起那个下午,依然难掩激动:“我这辈子,拦过大将啊!他还用了我的钢笔登记,那笔尖都漏墨!” 当一位功勋卓著的将军,甘愿为了“规矩”二字,隐入风雪中的长队时,他那在寒风中挺直的脊梁,便成了一把丈量信仰的标尺。 它向世人昭示:真正的勋章,不在于肩上扛了多少颗星,而在于老百姓心里能托起多重的分量。 这种对规则、对普通人的尊重,在今天这个讲究“人情”和“面子”的社会里,又该引发我们怎样的思考呢?