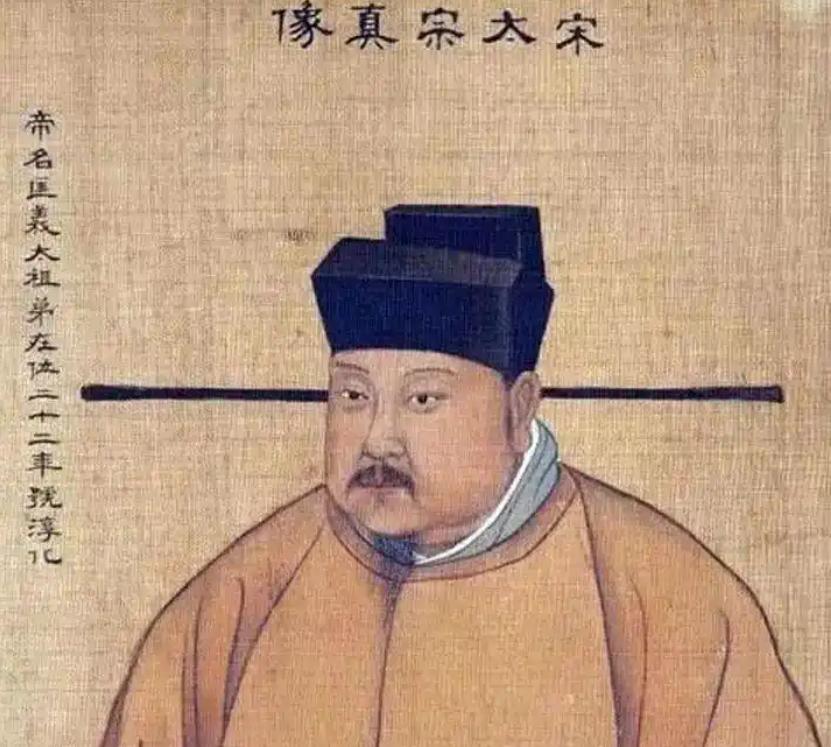

宋太宗赵光义:从皇子到帝王的传奇之路! 公元976年冬夜的开封皇城,烛影摇红间传出斧凿之声。次日清晨,开国皇帝赵匡胤离奇驾崩,其弟赵光义在“金匮之盟”的迷雾中登基,这个被后世称为“斧声烛影”的历史悬案,揭开了宋朝第二位皇帝充满争议与传奇的帝王生涯。 在开封府浚仪县护圣营的市井巷陌间,赵光义的童年故事或许比史书更鲜活。据民间口耳相传,这个后来改写中原王朝命运的皇子,幼年时总爱蹲在父亲赵弘殷的军械库旁,用树枝在地上画着奇怪的图形。 老卒们说,那是他自创的“九宫阵图”——多年后征伐北汉时,宋军正是凭借这种阵法突破辽军防线。 当兄长赵匡胤在陈桥驿黄袍加身时,20岁的赵光义已展现出过人政治智慧,他主动交出亲兵三百,换来“殿前都虞候”的虚职,却在三年内悄然培植起开封府的情报网络。 真正让赵光义名垂青史的,是979年那个改变宋辽命运的盛夏。当十万宋军将北汉都城太原围得水泄不通时,随军文官记录下个耐人寻味的细节:主帅赵光义每日黎明必在城南高地布设沙盘,用红黑双色米粒推演战局。 这种独特的指挥方式,让北汉名将杨业在绝境中写下“吾受命守太原,城破之日,必是宋师饮马汾河之时”的血书。 但历史给这位帝王开了个残酷玩笑。次年五月,当宋军旌旗直指幽州时,随军转运使王仁赡发现粮草账目出现诡异误差:本该运往前线的三万石粟米,竟出现在相州某粮仓。 这个数字漏洞如同多米诺骨牌,引发连锁反应:前锋部队在徐河遭遇辽军精锐铁骑突袭,中军粮道被焚,后军因迷路延误救援。 致命的是,当赵光义在涿州郊外遭遇耶律休哥的伏击时,他随身携带的“九宫阵图”竟不翼而飞。史载此战宋军“甲胄委地,旌旗蔽野”,阵亡将士的鲜血染红了高梁河两岸的芦苇荡。 溃败之夜的逃亡路线,成为后世史家争论焦点。耶律休哥曾派轻骑追击三十里,却见宋军主帅的驴车在官道上疾驰,车辙深陷处竟有新鲜马粪——这暗示可能有辽军细作混入护驾队伍。 而民间传说更添传奇色彩:当追兵逼近时,赵光义急中生智,将御玺抛入路旁枯井,追兵见井中寒光以为是传国玉玺,竟为争夺宝物自相残杀。这种戏剧性情节虽未被正史采信,却折射出百姓对这位“车神皇帝”的复杂情感。 高梁河惨败的连锁反应远超预期。次年岐沟关再败时,宋军溃兵竟将阵亡同袍的铠甲熔铸成农具贩卖。 记载讽刺:城内酒肆流行“高梁河饼”,用面粉塑成契丹人形油炸,食客争相购买却无人敢言此物形似敌酋。 在文治领域,这位争议帝王展现出惊人创造力。他命李昉收录先秦至唐代典籍逾万卷,书成之日,翰林学士们发现每卷末尾都留有朱批批注,细究竟是太宗批阅时滴落的药汁——原来他身患消渴症,每日需饮药汤三升。 这种病中治学的执着,造就了宋朝“郁郁乎文哉”的文化气象。记载的细节耐人寻味:982年赵廷美案爆发时,大理寺档案室连续三夜遭窃,丢失的正是太宗早年批阅的科举考卷。 997年五月,当这位帝王在万岁殿咽下最后一口气时。这个充满隐喻的临终呓语,恰如其分地概括了他矛盾的一生:既是开疆拓土的开拓者,又是困守孤城的失败者;既是文治昌明的推动者,又是权力游戏的参与者。 当我们翻开《宋史》记载的“至道三年崩于万岁殿”,不应忘记《东京梦华录》里记载的市井百态:那年清明时节,汴河两岸叫卖着新编的《高梁河秘史》,说书人拍响醒木:“话说那太宗皇帝,单骑逃窜时怀揣三件宝物——半块虎符。历史就是这样,在官方文书的庄重叙事与民间记忆的鲜活演绎间,勾勒出赵光义立体多面的帝王形象。 参考资料: 1. 宋史研究著作《续资治通鉴长编》相关记载 2. 开封地方志《东京梦华录》民俗记载