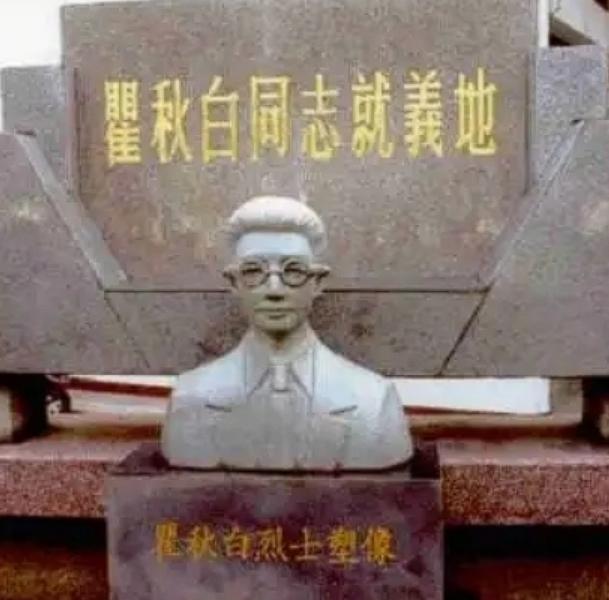

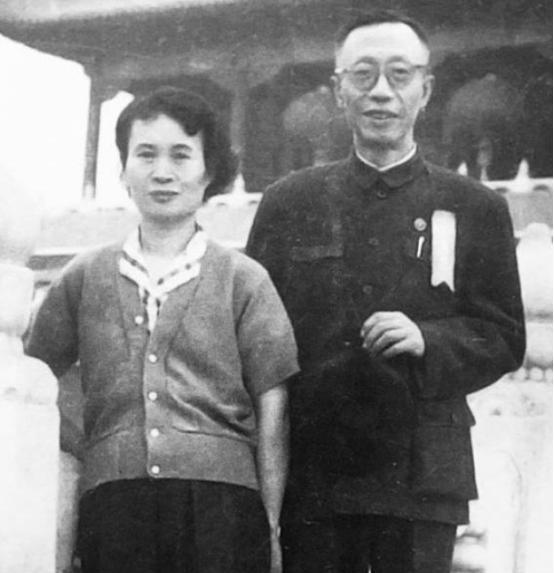

1955年冬,一位名叫徐氏的女子在福州秘密被捕。她的身份不简单,是前中共福建省委书记万永诚的妻子。审讯中,她供出了一件旧事,说自己曾向国民党军统报告了一支“红色小队”的行踪,其中一人是当时的中共重要领导人瞿秋白。办案人员只是草草记录,没有深查,随即将她列入“有价值情报提供者”档案。 1955年冬天,徐氏在福州被捕时,交代了一件发生在1935年的旧事。她说是自己向国民党军统提供了情报,揭露了一支“红色小队”的行踪,其中包括瞿秋白。当时,瞿秋白是中共的重要领导人,1935年在闽西被国民党抓住,后英勇牺牲。徐氏的口供里提到,她在永安附近山林里远远看到几个人,其中一个很像瞿秋白,就赶紧报了上去。军统设下埋伏,真的抓到了人。她的供词时间、地点都对得上历史记载,成了瞿秋白被捕的关键线索。 但1955年,办案人员没把这当回事。他们简单记了笔录,就把徐氏归为“有价值情报提供者”,档案锁进福建省公安厅资料室,一放就是二十多年。没人深挖,也没人怀疑这背后还有什么故事。徐氏的身份挺敏感,毕竟她丈夫万永诚曾是中共福建省委书记,可档案里没提她为什么会给军统干活,也没说她后来咋样了。这事就这么被压下来了。 1979年春天,北京一个调查小组翻旧档案时,意外发现了这条线索。起因是他们在福建寄来的卷宗里找到一张1955年的《福建日报》。报纸上有一小块文章,说“革命群众检举红匪要犯”,还提到“立功人员姓徐”,提供了瞿秋白的行踪。这张泛黄的报纸成了突破口,调查组顺藤摸瓜,挖出了徐氏当年的完整口供。 这时候,另一个名字冒了出来——周月林。她是个老革命,1949年后在北京一家国营工厂干活,但一直背着“问题”标签。厂里人议论她早年跟瞿秋白一起被捕过,怀疑她可能是叛徒。故事得回溯到1935年,那年她在闽西根据地跟瞿秋白一起转移,结果队伍散了,瞿秋白被抓牺牲,她也被捕,但几个月后被放了出来。之后她找不到组织,组织也找不到她,就被扣上“背景不清”的帽子。 这些年,周月林没少为自己喊冤。她不停上访、写信,可每次审查都卡在“材料不清”上。有人说她在牢里没交代清楚,有人怀疑她出卖了瞿秋白,甚至有人直接叫她叛徒。她辩解说自己被抓时啥也不知道,可没人信。直到1979年,徐氏的供词被翻出来,真相才有了转机。 调查组拿到了徐氏的口供后,马上核查细节。徐氏说她在永安附近看到“红色小队”,报给了军统,时间是1935年初。而周月林的档案显示,她是两个月后在另一个县被抓的,离永安上百里远。她的供词里也没提任何人的行踪,只说自己脱队后被捕,稀里糊涂关了几个月就放了。两相对比,调查组得出结论:周月林跟瞿秋白被捕没半点关系。 再挖深一点,徐氏的背景也有了眉目。她早年被军统吸收,专门盯着闽西红军残部的动静。她的供词直接指向1935年瞿秋白被捕的事件,而周月林只是个被误解的倒霉蛋。那为啥周月林会被怀疑?可能当年有些人故意放风,或者审查时瞎猜,把她跟徐氏的举报扯到了一起。毕竟那年头,革命队伍里谁有个污点,都容易被放大。 调查组把这些材料报上去,中央很快拍板。1979年冬,周月林的冤案正式平反。文件里写得清楚:她早年革命经历没假,被抓时没泄密,也没害过人,几十年的误会该纠正了。厂里开了会,当众宣读决定,周月林没多说啥,只是收好文件。后来她搬去南方,慢慢淡出了大家的视线。 这事说白了,就是一条尘封的线索揭开了一段冤案。徐氏的供词虽然帮军统抓了瞿秋白,但她不是什么值得歌颂的人。她干的事对革命伤害不小,可历史也没把她美化,就是冷冰冰记了一笔。而周月林呢,吃了半辈子苦头,最后靠一份旧报纸洗清了自己。这说明啥?历史真相不是随便就能看到的,得靠时间和证据一点点抠出来。 再想想,当时的环境多乱。革命队伍里谁有点不清白,就容易被怀疑,周月林这种没后台的普通人,更容易背锅。平反后,厂里有人惊讶,有人愧疚,可惜没人在她最难的时候站出来帮她说话。这事也提醒后人,评判历史人物不能光听传言,得看证据。