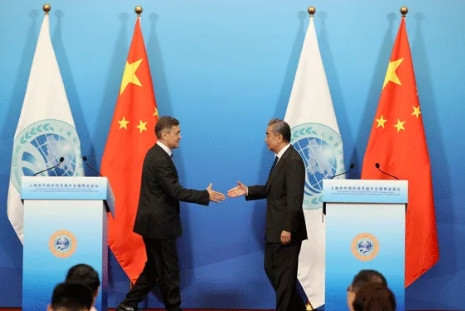

上海合作组织外长理事会在天津召开,代表们集体合影的一瞬间,镜头捕捉到一个细节:印度外长苏杰生和巴基斯坦外长达尔站在一起,距离不远,脸色平静。这对一贯隔空“交锋”的老对手,竟然罕见地“同框”了。对外人而言,也许只是一张照片,但在区域外交博弈的舞台上,这就是一场无声的交锋。 这背后,显然不是凑巧。从前几个月的防长会议不欢而散,到这次外长会议默契合影,气氛发生了微妙变化。上合组织原本被视为“中俄主导、印巴参与”的多边平台,但现在,各方正重新定义这个“家”。而镜头定格的那一刻,就是新版剧本的序幕。 时间轴往回拨一拨,线索就清晰了。2001年,上合成立,初期六国格局清晰,以反恐为起点,逐步涵盖安全、经贸、人文等全方位合作。2017年,印度和巴基斯坦正式加入,组织扩至八国,后又增至十国。扩容后的上合,优势是影响力增强,难点在内部协调。 尤其印巴问题,几乎成了上合的一颗“钉子”。克什米尔争议久拖未决,边境冲突频发,彼此互不信任。更糟的是,双边争端常被带入多边场合。2023年起,印度频繁在上合框架下,提出针对“国家资助恐怖主义”的言论,意有所指。巴方则反驳“滥用多边平台”。 再往近看,今年四月,克什米尔地区发生帕哈尔加姆袭击事件,印度指责幕后黑手来自巴方“默许”。同月举行的上合防长会,印度拒签联合声明,成为唯一反对国,气氛冷到了极点。那次会议后,各方私下认为“上合平台的效力正在下降”。 然而,这次天津会议,却意外出现了一丝转机。合影安排上,印巴站位贴近,显然不是随意走位。镜头中,两人之间没有言语交流,但没有回避,也没有冷处理。对外发布照片时,这一细节被故意保留在主视角里,形成强烈对比。 会场内,王毅主持发言,提出“加强组织机制,构建公正有序的多极格局”,并将反恐作为未来合作核心。中国试图重申上合初心,用“安全+发展”双轮驱动重新塑造议程。伊朗外长在场积极参与,伊朗作为新成员,其对“去美元化”及能源安全话题尤为上心。 印度外长苏杰生则重申“反恐无例外”,强调帕哈尔加姆事件必须追责。言辞虽强硬,但语调克制,没有点名。相较之前在联合国场合直言“巴基斯坦国家资助恐怖主义”,已属缓和。这种“强而不烈”的外交语言,是台前换气式试探,也是留给下轮高层会面的空间。 巴基斯坦方面,外长达尔表示“将配合上合合作方向”,没有对帕哈尔加姆案进行反击。甚至会后短暂受访时,仅强调“区域和平是我们一致目标”。这套说法,也显示巴方愿意暂时收起锋芒,在集体平台上稳住面子。 会议还有一个重头戏,就是推动2035年合作战略路线图。从能源协作到互联互通,从粮食安全到供应链保障,这些具体议题,成为将印巴引回合作轨道的现实选项。毕竟,打嘴仗损失面子,抢市场才是真实收益。 上合组织正在发生形变。不再是“反恐论坛”,而是一个逐步转向实操议题、稳定政经秩序的区域机制。尤其在俄乌冲突、美欧围堵下,中亚国家越来越多地依赖上合框架保障自身安全和发展空间。这种格局变化,逼着印巴也得重新权衡。 如果说过去印巴利用上合做“斗争平台”,如今他们更可能把它当“外交走廊”。就像这次会议后,印巴外长各自表态都收敛许多,并未在媒体上互怼,也未抛出激烈发言。更多的,是“表示关注”“期待配合”“欢迎机制”这类套话。这反而说明,他们都知道,该收一收了。 而中国,作为本次会议主办国与主席国,正借机强化主导权。一方面在组织机制中提升话语权,另一方面也以“斡旋者”角色出现。用会议议程引导双方把目光从“边境争议”转向“区域合作”,用项目计划稀释政治矛盾。天津会议的安排,无论是座次、发言顺序还是媒体导向,都体现了高度策略性。 未来三个月,上合将迎来元首峰会。这次天津外长会,就是一次重要铺垫。如果能在元首会时实现印巴两国领导人再度同台,并就某项合作议题达成框架性文件,那才是“合影”背后的真正意义。 此刻的照片,只是表面。背后的多边较量、话语重构与外交拉扯,才是未来真正影响地区格局的力量源头。 所以,当我们再看那张合影,看到的就不只是站位,而是各国权衡利弊后的“表态动作”。而上合组织,是否真能承载起亚洲多极格局的引擎功能,恐怕也就从这一站——天津,开始重启了。