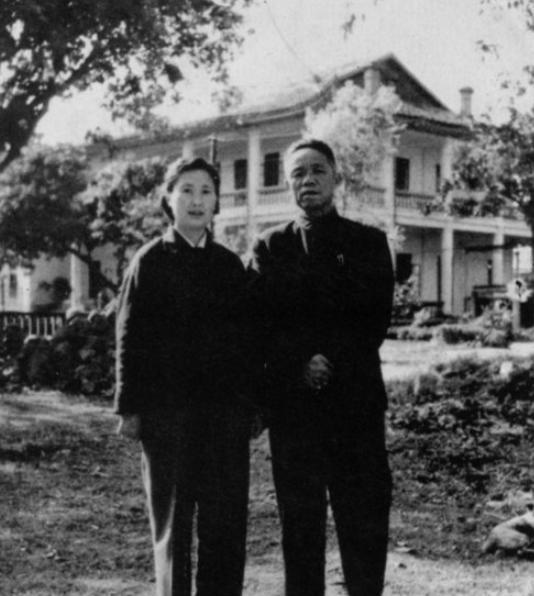

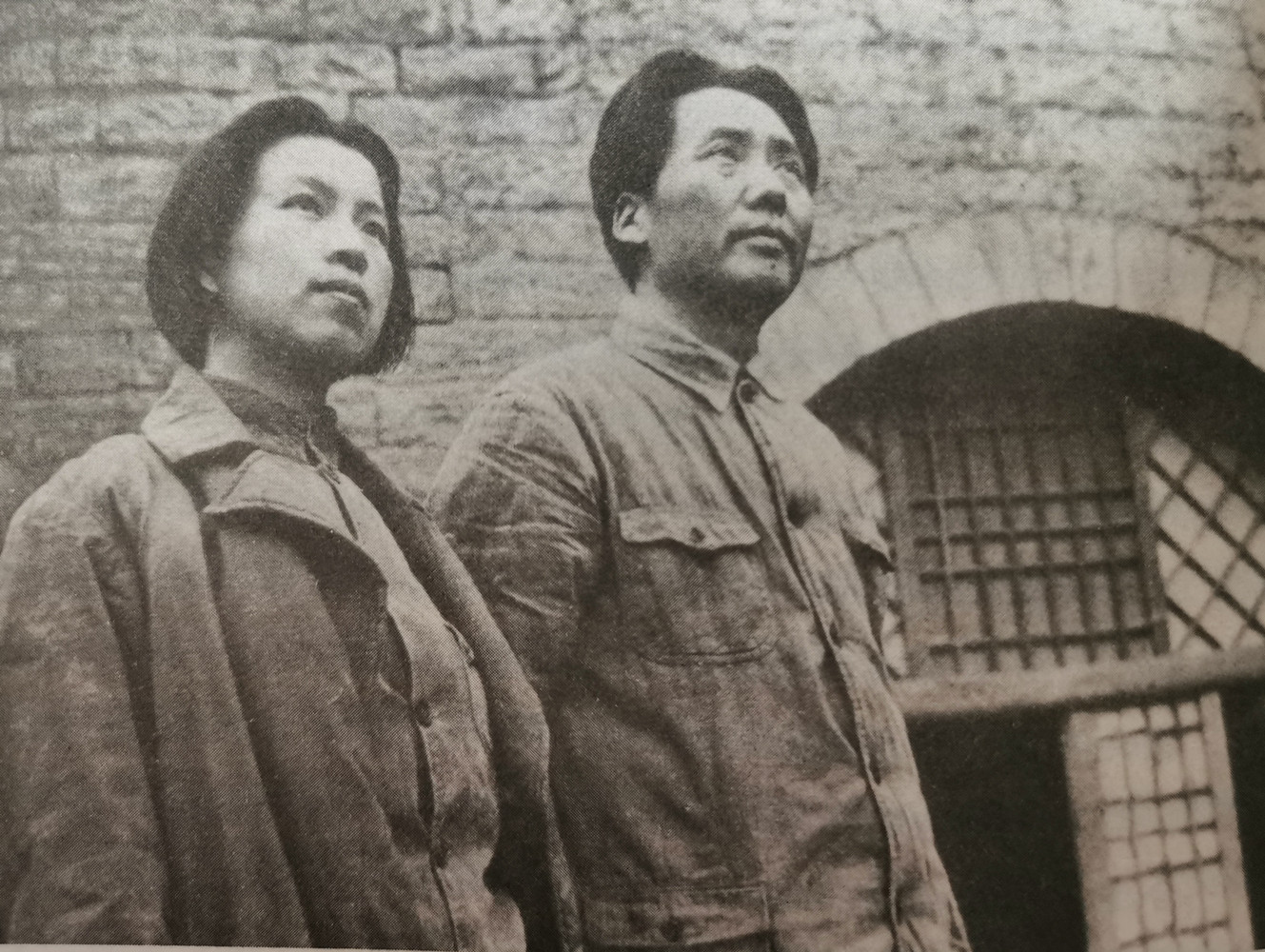

1957年,韩先楚强烈反对担任福州军区司令员,毛泽东:不去也得去 “1957年3月的一个午后,老韩,你到底去还是不去?”毛泽东合上电报稿,抬头半开玩笑半认真地问。屋外春寒料峭,屋里气氛却像是拉满了弓弦。 韩先楚站得笔直,声音低却倔强:“主席,调去福州,我真觉得不合适。”一句话,说得干脆,也说得硬气。 这不是第一次顶撞。早在海南岛战役结束后,他为了抢在季风前登陆,曾把参谋部整得鸡飞狗跳;朝鲜战场,他也时常“擅自”把部队往前推一个山头。久而久之,“旋风”成了外号,更成了性格标签。 毛泽东为什么偏偏点将韩先楚?答案要往前倒。1950年,他指挥四十三军横渡琼州海峡,用木帆船打败薛岳的舰艇群;1951年奔赴朝鲜,连续穿插割裂美军防线;1955年授衔时,毛泽东在名单上批了四个字——“韩有功,中晋上”。这种敢闯敢打的劲头,正是福州方向最需要的。 但韩先楚另有考量。第一,他是四野出身,而福州军区的骨干多来自三野;第二,王建安、陈再道两位副司令同为上将,论资历比自己早,论熟悉程度也比自己强;第三,福建沿海情况复杂,万一做不好,便是“外来和尚念歪经”。说到底,他怕耽误了事,也怕寒了老部下的心。 毛泽东没有急着拍板,而是聊起了海峡对岸:“蒋介石天天喊‘反攻大陆’,可真要动手,他先得看看福州是谁在坐镇。”一句话把战略要害点了出来。接着,他话锋一转:“老韩,福州不是养老的地方,那是离台湾最近的火药桶,你去,不光是守,更是磨刀。” 屋里静了几秒,只听见炭炉里松枝爆裂的声响。韩先楚抬头迎上主席的目光,终于没再争辩,低声“是”了一句。 到任后,他的招数依旧“旋风”。上岸不到三个月,就跑遍沿海所有炮位;半年内,补充完善十多条渡海演练预案。夜里他常端张小板凳,蹲在沙滩看潮汐,参谋们笑他“研究海洋学”;他回一句:“浪花里也能看出对岸心思。” 1958年夏,东海炮声陡然密集。金门外海一度火光连天,恰是韩先楚的“点穴”方案首度试水。海峡另一边的电台上,蒋军频频更换呼号,这一幕成为后来“炮击金门”行动的前奏。不得不说,这位湖北汉子把“东北虎”硬生生磨成了“东南海龙”。 忙于训练之余,他也管灾害。没几年,福建遭台风,沿海堤坝岌岌可危,他把军部指挥所直接搬到大坝旁,几十个电话插满木桌,袖子一撸就跟工兵抢险。同行的工程师回忆:“司令员那天脚都是泡,仍在坝顶吆喝搬石包。” 时间推到1973年,八大军区司令员对调的命令下达。韩先楚被点名去兰州。他心里犯嘀咕:西北干旱、交通不便,自己年过花甲,真能适应?于是又一次暗暗“顶牛”。 毛泽东照例先不谈公事,劈头就是一句:“我的牙不行了,要不要补?”韩先楚愣住,随即明白,这句话其实是在说“补课、补短板”。主席紧跟一句:“我老了也得换个地方卖年糕,你也换个地方闯闯,行不行?” 这一回,他没再说“不适合”,只是憨笑:“主席,我听调。”火车驶向兰州,他在车窗写下笔记:“不能让黄土高原觉得我只是过客。”后来,人们看到兰州军区部队修公路、凿涵洞、架水渠,士兵们苦中作乐叫这套工程为“韩司令的第二次渡海”。 7年后,因为身体缘故,他退下指挥职位。回湖北家乡时,行李箱里是一批棉衣,都是自费购置,他嘴里嘟囔:“部队服装厚实,乡亲们也得暖和。”老人去世前,仍念叨“台湾”二字,护士听得清清楚楚。 回头看,1957年的那场争执并非简单的“服从命令”。韩先楚担心的是合适与否,毛泽东考量的是全局与未来;一个怕自己无用武之地,一个要给敌人以震慑。两种思路在对话中碰撞,最终形成合力。 有人说,韩先楚一生三次硬杠中央,三次都被“劝服”。其实不然,他每次都把话挑明,是对战争负责,也是对组织负责;而中央之所以坚持,是看准了他的长处、部队的需求以及大局的方向。这种“顶撞—商量—执行”的模式,在特殊年代里未必坏,反倒显出决策层和将领之间的真实温度。 试想一下,若1957年他真的没有南下,炮击金门的幕后布局会不会另有风貌?谁也无法给出确定答案。不过可以肯定的,是那句略带霸气的指示——“不去也得去”——最终为海峡两岸的军事对峙写下一个稳固的注脚,也让“旋风将军”的称号多了几分深沉。 韩先楚晚年说过:“我没什么文化,可部队给了我战场,国家给了我舞台。”朴素的话里,没有豪言壮语,却能让人读出一名老兵对使命的珍视。传奇不必轰轰烈烈,关键时刻敢说“让我来”,已经足够。