一个末代皇帝,退位几十年之后,蹲在北京街头,一口咬下烧饼后忽然皱眉。周围人不知所措,他却恍然大悟,喃喃自语,说了句:“那群死太监,骗了我四十多年。”看似琐碎,却藏着他半生被操控的秘密。

1908年,光绪驾崩。清朝垂危,慈禧却留下一道圣旨——三岁的溥仪被拥上龙椅。从那一刻起,他就不是一个普通的孩子。他被抱进皇宫,被称为“万岁爷”,但实际上,掌控他命运的,是一群太监、宫女,还有高高在上的太后。

这个孩子不懂政治,只懂规矩。他每天早上被太监叫醒、穿衣、梳头,然后端坐殿中,等着大臣来朝。外人以为他威仪无比,殊不知连什么时候上厕所都要太监点头。他想哭、想笑、想走动,都被严令禁止。

尤其是吃。御膳房每日三餐数十道菜,但全是给“样子”看的。他吃东西,必须等主太监夹给他一筷,告诉他能吃了,才能动嘴。嘴里的食物,冷热不定,油水难辨,关键是——根本不知道“味道”是什么。

溥仪在回忆录里说过:“我不知道烧饼是什么味的,我甚至不知道自己是否饿。”

被当作神来供奉的人,其实连口烧饼都没自由吃过。他被架空,被隔绝,被虚荣包裹。他并非在统治世界,而是被一群太监牵着鼻子走,从幼儿园到坟墓。

1912年,辛亥革命爆发。隆裕太后代表清廷宣布退位,清朝灭亡。溥仪没死,也没被驱逐,而是被允许住在故宫当“和谈皇帝”,过着没有国家的“宫廷生活”。

但这个“生活”,只是名义上的安稳。实质上,他仍被原来的太监和旧臣操控。他不准看报纸、不准见外人、不准学习现实政治。他被灌输一个理念:有朝一日清室复辟,他要重新做皇帝。

1924年,冯玉祥政变,溥仪被赶出紫禁城。皇宫的大门在他身后砰然关闭。从此以后,他再也不是“皇帝”,只是“前朝遗孤”。他流落东交民巷,后在日本支持下当上“伪满皇帝”。

这是他命运最黑暗的一页。伪满洲国不过是日本的傀儡政权,溥仪连军权都没有。他的一举一动,一言一行,都必须先报告“关东军”。他连自己的侍从、宫女、仪仗都无法安排,只能看日本人脸色行事。

皇帝之名,实则囚徒之实。他写文件、穿龙袍、开会典礼,看似风光,实则自知是个笑话。他深夜常常痛哭,却不敢声张。

直到1945年日本投降,他被苏军俘虏,押往西伯利亚,后被引渡回中国,成为战犯,被送入抚顺战犯管理所接受改造。

1959年12月,中华人民共和国特赦战犯。溥仪作为重点改造对象,被批准返回北京,成为一名“平民市民”。

他住进普通居民楼,担任植物园园丁和售票员。每天穿蓝布衣,骑自行车上下班。没人再称他“皇上”,更多人叫他“老溥”。

1963年的某一天,北京街头微风和煦。溥仪散步走到一烧饼摊前,看着热气腾腾的炭火炉,忽然心头一动。他问摊主烧饼多少钱,掏出几角钱,买了一个。刚咬一口,他脸色突变。

他一言不发,盯着手里的烧饼,牙齿咬得咯咯响。良久,他才低声吐出一句话:“那群死太监,骗了我四十多年。”

这一句话,不是对烧饼本身,而是对整个过往的怒吼。他忽然意识到,自己小时候吃的所谓御膳,并不是山珍海味,而是一场被宦官操纵的“仪式表演”。

太监们让他吃的是冷饭,骗他说那是“皇家清淡养生”;给他喝的是劣茶,却称“帝王之饮讲究雅淡”;他饿了不能吃、想吃不能选、吃饱不许说。这一切,不是皇家制度,而是宦官奴役的游戏。

他忽然明白,真正的自由,是能在街头随意买一个热腾腾的烧饼,是能自己决定吃与不吃。皇帝不是自由,皇权更不是权力。他在做皇帝时被囚,在做人之后才得解脱。

那天,他沉默许久,把吃剩的烧饼包好,揣在衣兜,像揣着一个秘密。也许,他是在缅怀那个终于咬开谎言的自己。

从烧饼事件之后,溥仪的心态发生微妙变化。他不再纠结“帝位是否能复”,也不再翻看《清史稿》。他开始尝试理解“人民”、“公仆”、“劳动”,开始认真记日记、整理回忆。

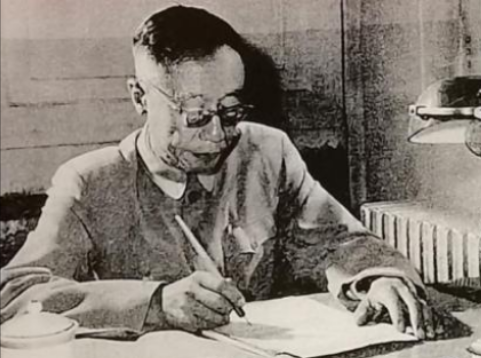

他写下《我的前半生》,坦陈自己被欺骗、被利用、被愚弄。他不掩饰自己曾懦弱、盲从、天真,也坦然接受“末代皇帝”这个历史标签。他说:“我不想再被供着,我愿意做一个普通人。”

他搬入西城区居民楼,学习做饭、洗衣、剪指甲。他在植物园认真扫地,偶尔被游人认出也只是笑笑。他成为政协委员,参与社会调研。他用实际行动告诉世界:皇帝可以变成人民。

1967年,溥仪病逝,终年61岁。他走得平静,没有鼓乐、没有遗诏,只有简朴追悼。他死前不再谈帝王,不再梦回龙椅,只留下一句遗言:“我终于是一个自由人了。”

一口烧饼,吃醒一个帝王的幻想,也吃断一个时代的封建链条。那口咬下的,不只是面饼,而是溥仪对过往的反抗和对新生的拥抱。