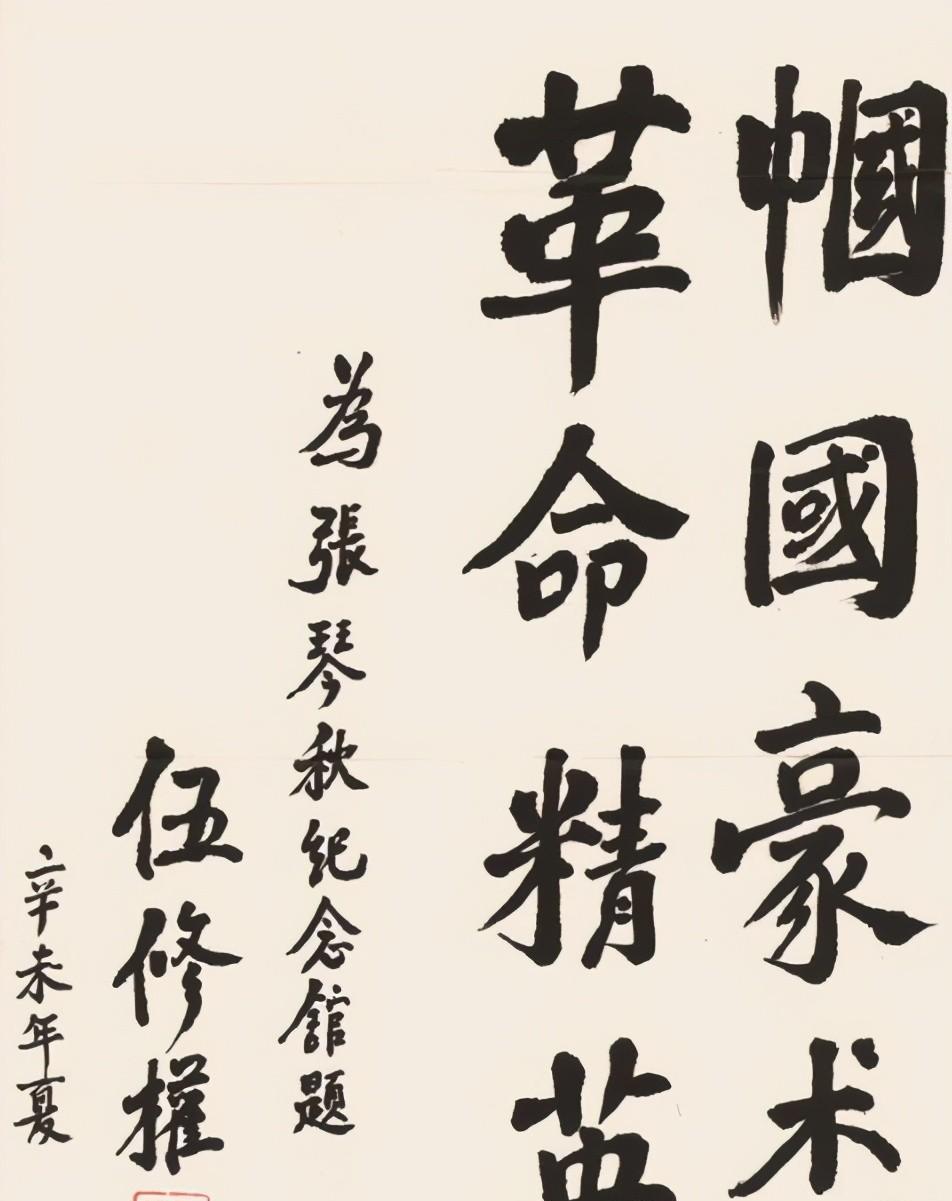

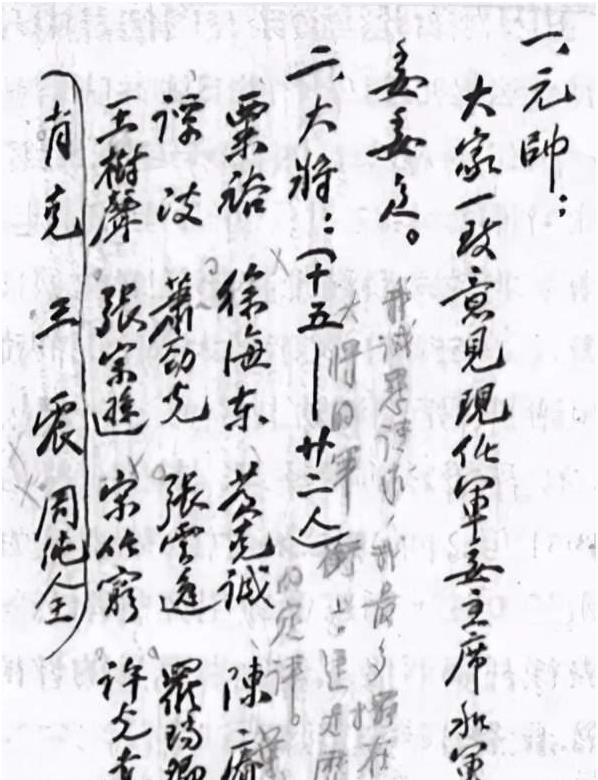

这位红军女将军领导过3位开国大将,差点成女上将,前夫大名鼎鼎 【1955年9月,北京西郊】 “名单发下来了,可惜张主任还是没在里头。”老兵把卷烟按灭,声音低得几乎被秋风吹散。 授衔那天,天安门城楼上彩旗招展,十元帅、大将、中将、少将依次亮相。所有人发现,除了李贞再无女性佩戴将星。有意思的是,几位资深参谋悄悄议论:如果张琴秋仍在军中,她的肩章绝不会只有一颗星。 张琴秋是谁?简单一句——红四方面军总政治部主任,手下曾有陈赓、王树声、徐海东三位未来的大将,还有许世友、洪学智等十多位上将、中将。要知道,主任是党委书记加政委的合并岗位,放今天,相当于一支集团军“二把手”。 她的起点并不在军营。1904年,浙江桐乡一个私塾先生家里诞生了张琴秋。16岁,她只身闯进上海,住进爱国女校。新思想像电流一样,迅速点亮她的青春。一次演讲课上,沈泽民坐在最后一排,眼镜片后闪着激动的光,课后两人就着咖啡讨论“俄国革命能否搬到中国”。 1925年11月,他们登记结婚,并双双加入中国共产党。沈泽民后来成了鄂豫皖根据地的主要创建者之一,而张琴秋在上海、汉口往返,负责交通和募捐。短句难尽惊险,但她曾在租界弄堂里与法租界巡捕贴身搏斗,扯掉对方枪套后从容脱身。 1931年5月,夫妻俩抵达鄂豫皖苏区。张琴秋被任命为红四方面军总政治部组织部长。32年秋四次反“围剿”失利,方面军准备西进川陕。沈泽民坚持留下,他对妻子说:“四方面军有你镇得住,我留在大别山还有群众。”这一别成永诀。1933年11月,沈泽民病逝,军报一角的黑框消息让张琴秋整夜无言。 悲痛尚未平息,革命洪流已将她推到更高位置。1934年初,张琴秋升任总政治部主任。那一年她30岁,比绝大多数团长都年轻,却要在万人誓师大会上训话。徐向前回忆:“琴秋讲话铿锵,比机枪火力还密。” 1936年7月,长征途中,她与红四方面军政委陈昌浩结婚。西路军进入河西走廊时,她已有身孕。倪家营子一役惨烈至极,撤退途中,几块大衣撑起的简易产房在雪地里颤抖。孩子没能活过当天,她咬着棉布起身继续行军。 河西突围失败,张琴秋被俘,后因身份暴露被押往南京老虎桥监狱。国民党特务审讯时冷嘲:“红军女司令?”她淡淡答:“军衔不靠你们批准。”两年牢狱,身形消瘦,可意志更硬。1937年“西安事变”后,她获释出狱,被安排到八路军驻南京办事处掩护工作。 1940年,陈昌浩前往苏联治病,战火阻断归途。组织为了避免长期分离带来的种种不便,批准两人分手。1943年,张琴秋与苏井观再婚。苏是西路军卫生部长,曾为她接生。朋友打趣:“战地产房成了红娘。” 抗战与解放战争岁月,她的岗位逐渐转向后方建设,先后主管妇女运动、军需生产。纺织、被服、药品调拨,件件关乎前线生死。她常说:“我不在战壕,却得让战壕里没人挨冻。” 1949年10月,纺织工业部成立,张琴秋任副部长。她带队跑遍上海、天津的旧厂房,用三个月恢复二十多万纱锭。有人提议:老红军怎能脱下军装?她摆手:“新中国也要后勤,一线和后方本是一条脉。” 当1955年授衔名单定稿,军队系统要求“现役”“军事建制”两条。她已属地方干部,自然被排除。曾经的部下们悄悄给她做了一枚“私章”:金底,两杠三星。她笑着锁进抽屉,从没戴过。 晚年,朋友问她若未转业能评到什么级别,她挥挥手:“上将?谁知道呢。我只知道,那会儿走在雪地里,肩上什么都没有,却要拼命往前。”说罢,她把老花镜摘下擦了擦,目光仍透亮如当年。 张琴秋1973年病逝,北京八宝山送行的队伍里,有身披将星的大将,也有普通纺织女工。棺木覆盖的不是将旗,而是一块她亲手挑选的三号棉布——当年支前被服的标配。有人感叹,她用一生证明:将星可以落在肩头,也可以落在心里。