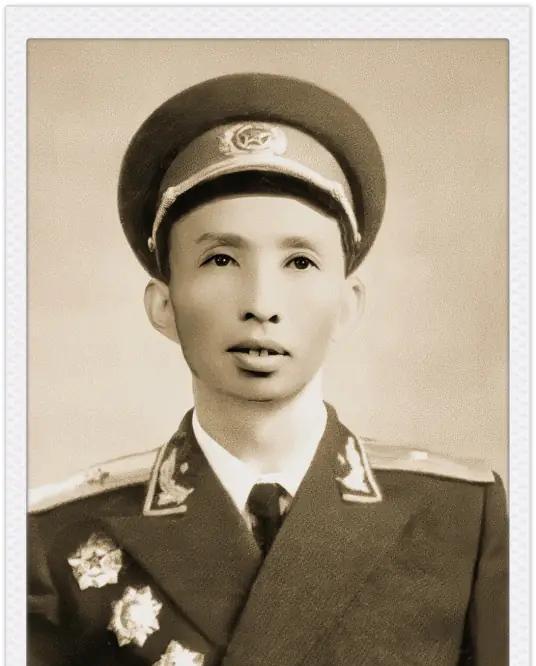

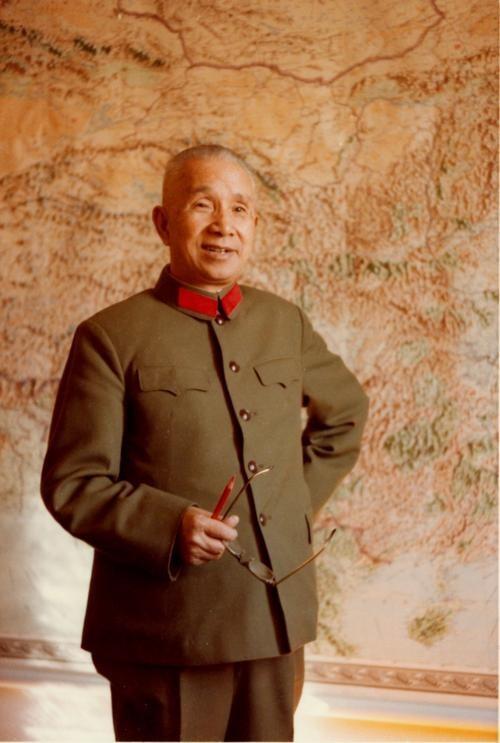

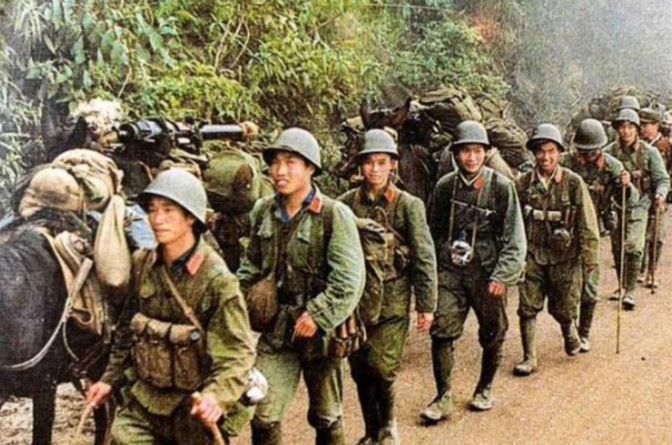

1985年,时任第67集团军参谋长的粟裕长子粟戎生率部参加对越自卫反击战,在老山前线,他竟将训练用的航模飞机装上照相机监测老山前线,这也是我军首次将无人机照相侦察用于实战。 在那个年代,老山的崇山峻岭对于我军来说,是一道天然的屏障,也是一个巨大的战场盲盒。敌人的火力点、炮兵阵地、后勤补给线,全都巧妙地隐藏在茂密的亚热带丛林和嶙峋的喀斯特地貌之中。 我们的侦察兵,是世界上最勇敢的战士,他们背着电台,冒着生命危险渗透到敌后,但人的双眼终究有极限。 很多时候,拼了命换回来的情报,因为视角受限,往往不够精准,甚至可能让炮兵的火力覆盖打个空。这种睁眼瞎的仗,打得窝火,也付出了血的代价。 怎么才能有一双天眼,把战场看个通透?这个问题,压在时任第67集团军参谋长粟戎生的心头。 就在全军上下为侦察难题一筹莫展时,粟戎生把目光投向了部队里不起眼的航模。这些航模原本是高炮部队用来练习打移动靶的,在许多人看来,就是个玩具。 但粟戎生不这么想。他想起在援越抗美战场上,就曾见识过美军无人侦察机的威力。 咱们没那么先进的装备,但能不能自己动手,搞个平价替代?这个念头一冒出来,就再也按捺不住了。 他这个想法,并非拍脑袋的冲动,而是源于一种深植于血脉的军事素养。他的父亲是开国大将粟裕。 粟裕将军一生身经百战,留给子女的不是万贯家财,而是三块从骨灰中筛出的弹片,和一套独特的军事教育法。 粟戎生三岁时,就被父亲抱着扔进河里学游泳,粟裕在岸上喊:“就是要把他扔进水里,要不老是学不会!”这种近乎严苛的挫折教育,塑造了他敢于面对困难、不循规蹈矩的性格。 父亲粟裕常常对他说:“军事指挥员的脑子里,地图应该是立体的,不是平面的。”这种观念,让粟戎生养成了凡事从全局和实战出发思考的习惯。 他知道战场上最宝贵的是信息,解决不了信息问题,一切战术都是空谈。于是,他下令将民用相机拆解,想方设法固定在航模的机身上。 没有图纸,就和技术人员一起画,相机太重影响平衡,就反复调试配重,怕飞机被击落泄密,就在机腹里装上简易的自毁装置。 经过一个多月的反复试验,这架承载着全军希望的土飞机终于飞上了老山的天空。当它带着第一卷胶片返航,指挥部暗房里冲洗出的照片,让所有人都沸腾了。 那些以往需要派侦察兵冒死才能摸清的敌方炮兵阵地、暗堡、甚至是伪装网的细节,都清晰地呈现在眼前。 有了这张上帝视角的地图,战场的迷雾被瞬间吹散。我军的炮火装上了精确制导,指哪打哪。敌人连夜转移阵地,刚把炮架好,我军的炮弹就呼啸而至,打得对方措手不及。 这一战,狠狠打击了敌人的嚣张气焰,它为我军打开了一扇通往未来的窗户。 粟戎生之所以能做出如此开创性的举动,与他父亲的言传身教密不可分。粟裕大将曾对他说:“年轻人不要贪恋小家庭,只想着坐机关。” 从哈军工导弹专业毕业后,粟戎生被直接分配到了援越抗美前线的导弹分队。 珍宝岛事件后,父亲又使劲把他送到了形势紧张的北疆前线,并送给他一首自己的诗《老兵乐》:“半世生涯戎马间,征骑倥偬未下鞍。” 在父亲的安排下,粟戎生把最艰苦的前线当成了最好的课堂,从战士、排长、连长干起,一步一个脚印,积累了丰富的基层实战经验。 这种从一线摸爬滚打出来的将领,最懂得战争的实际需求。他不会被条条框框束缚,脑子里想的永远是如何解决问题,如何打赢。 后来他担任北京军区副司令员,主管训练,更是以严厉和务实著称。 他提出的一块牛肉两个蛋理论,辛辣地批评了部队中存在的平时牛气冲天,战时动作迟缓和重视伙食,却轻视实弹训练的问题。他认为,训练场上不批评,就是对战士生命的不负责任。 从老山前线那架小小的航模,到后来他推动全军指挥自动化系统建设,获得军队科技进步一等奖,粟戎生始终走在军事科技创新的前沿。 他继承了父亲不唯上、不唯书、只唯实的精神,将军事理论与战场实践紧密结合。 信息来源:新华网.粟戎生:父亲粟裕的未了心愿 教我研究未来战争 #MCN双量进阶计划#