杀人如麻却稳坐江山34年!比秦始皇还狠的帝王为何没让明朝短命?

洪武三十一年(1398年),71岁的朱元璋在病榻上最后一次召见群臣。

这位亲手诛杀20余位国公、侯爵的帝王,临终前却将《皇明祖训》修订10次,其中217条禁令半数用来约束朱氏子孙的奢靡特权。

作为上下五千年号称“得国最正”的皇帝,朱元璋的晚年一直饱受争议,有人说他失去朱标和马皇后之后性情大变,大肆屠戮朝廷制造恐怖事件,有人说他独断专横,让此后几百年的中华基业都走向了一个偏执错误的方向。

朱元璋

但在这里,我想给大家抛一个问题,让大家先行思考。

朱元璋真的如此情绪用事,为什么在明朝初立的时间节点能坐稳皇位34年,并让大明延续近300年?

按他“暴戾蛮横”的说法,明朝难道不应该形同秦隋一样,立马亡国吗?

今天,就让我来带大家深度思考,一起揭开这位布衣皇帝"杀人治国"的深层逻辑。

影视剧里的朱元璋

"放牛娃的阴影:豪强地主曾夺走他的饭碗"至正四年(1344年),16岁的朱元璋在皇觉寺当和尚时,亲眼目睹濠州豪强兼并土地,导致数千佃农饿死,而这段经历成为他终身警惕豪强的心理烙印。

明朝建立后,六部尚书中有11人出身淮西集团,他们的家族控制着长江流域60%的盐运(《明太祖实录》),建国几十年不到,这些人就再次卷土重来,这让朱元璋很是头疼。

与此同时,大明的各地方官僚也开始利用得手的权力兴风作浪,舞弊贪污,这是对腐败深恶痛绝的朱元璋最不能容忍的。

因而,朱元璋用这两件事借题发挥,巧妙削弱了淮西集团和地方官僚的势力:

空印案(1382年):地方官员携带空白盖章文书进京对账,被朱元璋视为集体舞弊,处死数百人,看似独断专横,实则是切断了地方财政间的勾结。

胡惟庸案(1380年):宰相胡惟庸被控谋反,诛杀三万余人。深层原因是相权已经威胁到了皇权,世家大族的野心已经无限膨胀,朱元璋借助此案废除了丞相制,将江山稳稳掌握在了自己手中。

影视剧里的胡惟庸

"老农分田"的权力算术大明刚刚建立,全国各地就开始如此蠢蠢欲动,这让朱元璋不得不开始对权力失控的警惕,并由此催生出中国古代最精密的分权体系。

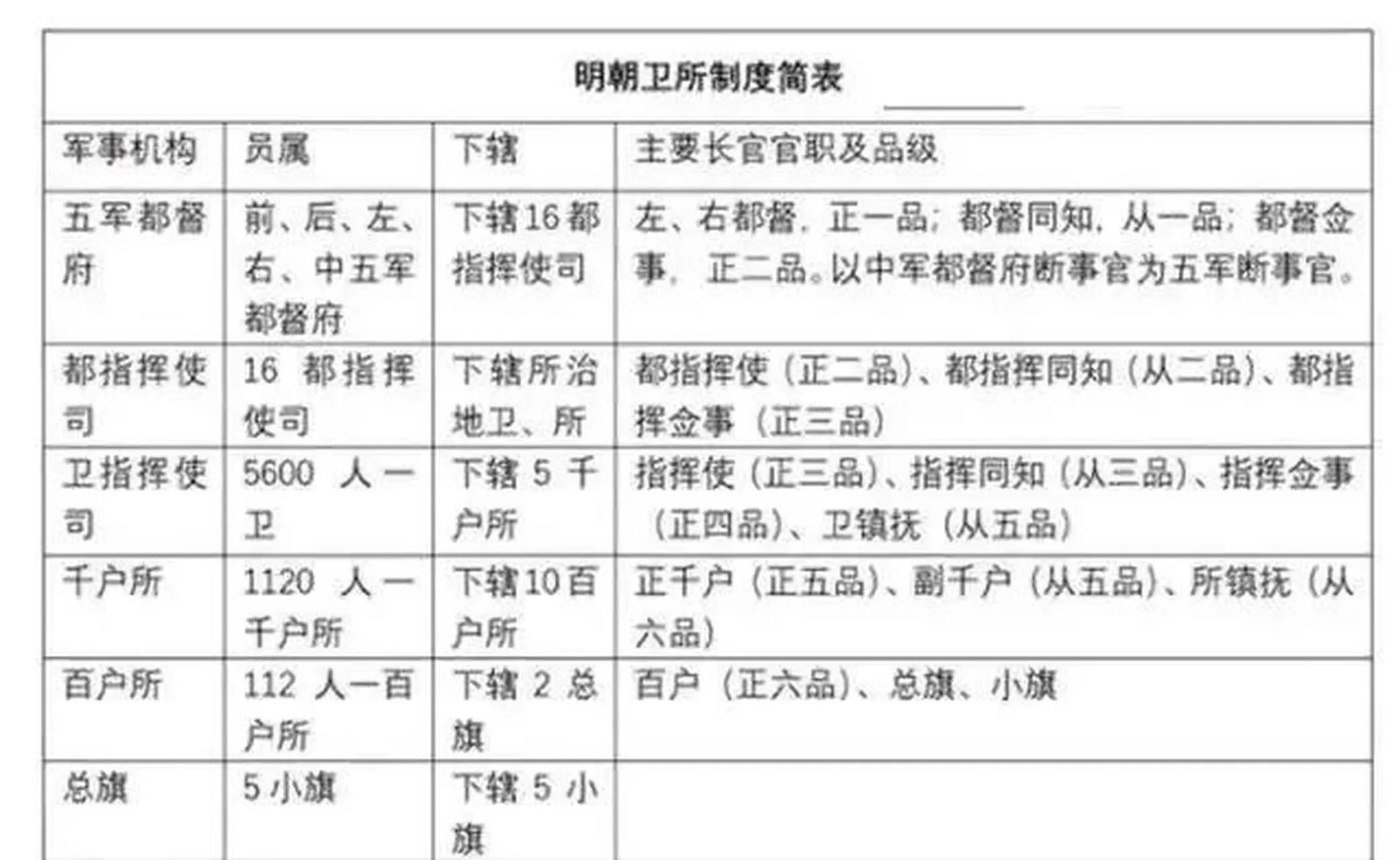

当朱元璋将统率天下兵马的大都督府拆分为五军都督府时,他正在实践一套独特的治国算术:"管兵不带兵,带兵不管粮"。

这样的方式,如同把刀柄、刀刃、刀鞘分给不同人保管。

这套五军都督府制度规定,负责统兵的将领只能训练士兵,其粮草调配由户部负责,武器制造归工部管辖。杜绝了唐代节度使"兵、粮、财一把抓"的隐患,防止某些势力过于强大。

据《明会典》记载,1390年后武将驻地平均1.8年轮换一次。永乐年间朱棣起兵时,各地卫所指挥使因频繁调动,无人敢冒险勤王——这正是体现朱元璋的远见和前瞻性。

而1383年设立的锦衣卫,不仅能够监察百官,暗查军队粮饷发放也不在话下。

仅仅在锦衣卫设立的次年,明朝赋税实征率就从72%飙升至92%,贪腐空间被极限压缩,大明的国力得到了进一步的壮大,这足以说明这套制度的合理性。

出身寒门的破局之战,他用屠刀给读书人开路洪武三十年(1397年),南京贡院放榜引发轰动——其录取的51名进士全来自北方贫寒之家。

而这,是朱元璋对科举制度的终极改造:打破南方士族对教育的垄断。

在说朱元璋的科举新政之前,还得请大伙思考一个问题。

隋唐以来实行的科举制,确实比之前的选官制度来说有所进步,可我们能说它是绝对公平的吗?

据《新唐书》统计,唐代宰相中90%出身士族,寒门进士仅占10%,朝堂很大程度上还是被士族们掌握在手里。

也正因如此,朱元璋在位期间,重新设计了科举制度,让其朝着有利于寒门子弟的方向发展。

内阁首辅杨士奇画像

这套科举新政,主要新在这两个地方:

南北分卷:将考题难度按地区调整,确保河南、山东等战乱区的学子有机会中举(该制度雏形后于洪熙元年正式确立)。

糊名誊录:试卷密封姓名并由专人誊抄,杜绝阅卷官认出考生笔迹(此前唐代科举常按字迹录取世家子弟)。

科举新政推行之后,洪武年间进士中,每10个进士就有近4人来自祖上三代皆为白丁的家庭(《中国科举制度通史·明代卷》)。永乐朝内阁7名大学士,5人出身佃农家庭,其父辈曾被士族地主逼得卖儿卖女,如内阁首辅杨士奇。

自此,寒门出贵子的概率,比起前朝大大提高了。而寒门子弟多了,世家大族就少了,这也有利于维持朝堂的“多家之言”,避免某一方势力过于强大,甚至威胁到大明。

卫所制:老农的军事经济学洪武二十一年(1388年),云南边境的30万明军接到诏令:战时为兵,闲时务农。

这就是朱元璋独创的卫所制,其精妙堪比现代"生产建设兵团"。

将兵农合一,主要有以下好处

自给自足:全国560个卫所屯田约90万顷,产粮足够供养80%军队(《明史·食货志》),财政压力大减。

防止割据:每个卫所5600人,仅为唐代一个军镇兵力的1/10,且分散驻扎。

兵源更新:军户世代服役,但需每三年到兵部重新登记,杜绝私人武装。

对比唐朝安史之乱后151年的藩镇割据,明朝在面对了“土木堡之变”(1449年)这一重大历史变故后仍能延续194年,抛开当时于谦等人的亲力亲为,明朝本身卫所制压制了那些可能趁乱割据的势力,功不可没。

老农式治国:杀鸡儆猴为哪般?洪武十九年(1386年),朱元璋将贪官皮草填充稻草制成"贪官标本",悬挂在各级衙门。

这种看似野蛮的手段,实则是针对元朝"官场酒桌文化"的精准打击——我们不往远看,只论元末官员赴任,就要带300仆从、80车行李(《南村辍耕录》)。

贪腐的文化是不会随着前朝一起覆灭的,这些人舒服惯了,自然要用雷霆手段打击,才能让他们有所收敛,这点在世界历史上都在不断重复上演。

他不是疯子,而是最清醒的规则制定者

当我们在南京明城墙抚摸那些重达20吨的墙砖时,每块砖上都刻着工匠、监工姓名——这种"质量追溯制"正是朱元璋管理思维的缩影。

他用三十四年时间,将元朝散装的国家机器,改造成精密运转的齿轮组。那些血腥清洗的背后,藏着一个放牛娃对"失控"二字的终身恐惧,以及对"万世基业"的执拗守护。

从事后诸葛亮的角度讲,朱元璋的治理手段存在诸多这样那样的问题,但如果跳回当时那个年代,他做的许多事其实也是迫不得已。

或许只有我们真正能读懂这个人,也能明白那句:“我本淮右布衣,天下于我何加焉?”其实也带着些许无奈。

(全文完)

本文原创,若您对这段历史感兴趣,可以点赞收藏加关注对我给予鼓励,也可以在评论区提出你想了解的历史,由我来为您一一解析。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。