“异瞳男孩”王金翻车背后:是谁把沙漠当成了流量剧场?

“一个人,220元工资,顶着40度烈日在沙漠种树,只为绿色希望?”

在这个短视频主宰视线的时代,这样的开场白,很容易让人眼眶发热、手指点进直播间。但没想到,一场治沙励志剧,最后却变成了一出流量造梦的闹剧。

2025年5月,“异瞳治沙男孩”王金的名字再次冲上热搜。不过这次,不是因为他在沙丘间挥汗如雨,而是因为他背后“人设”崩塌的声音,正像腾格里沙漠的风,越刮越烈。

从“硬汉种树”到“流量缔造者”:真相的反转,仅用28天一开始,所有人都信了。

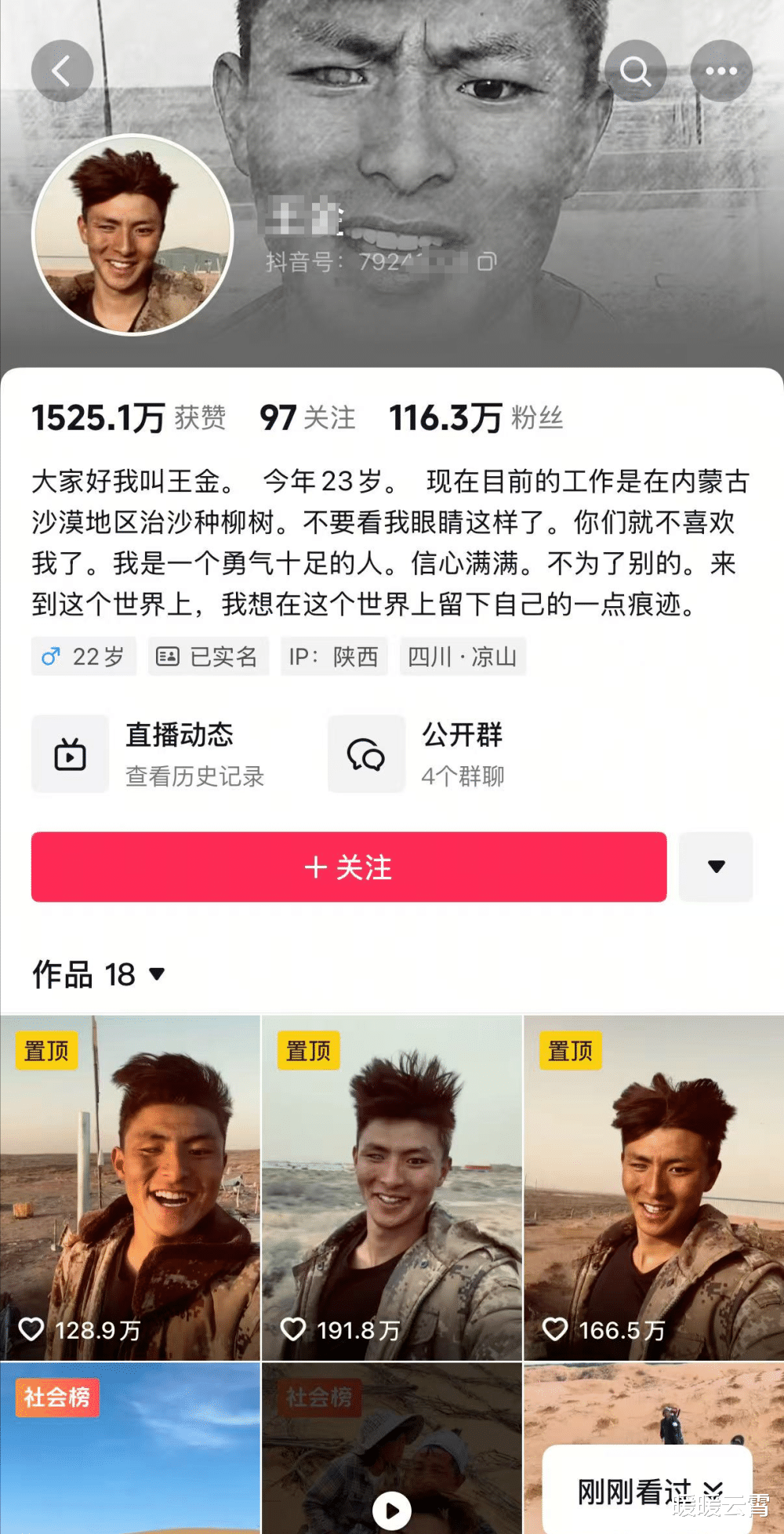

直播镜头中的王金,顶着烈日、手握铁锹,赤手种下梭梭苗。他的脸晒得脱皮,手掌起满水泡,身边是无边黄沙与远处的孤烟。他说:“每天只赚220元,是为了让沙漠不再蔓延。”网友们心疼、感动、打赏,短短两周粉丝数从1.2万狂飙到210万,直播收入从几百元飙升到几万元。

但随着一段段花絮和监控画面的曝光,剧情出现了反转。

原来,这场看似“孤勇者对抗沙漠”的纪录片,竟是有剧本、有团队、有营销的“沙漠版真人秀”。视频中,王金举着手机咬着馒头,镜头外却有专业摄影团队拿着反光板。不远处,一辆奔驰商务车正在等他收工。

“苦,是要苦得刚刚好;拍,是要拍得恰到好处。”

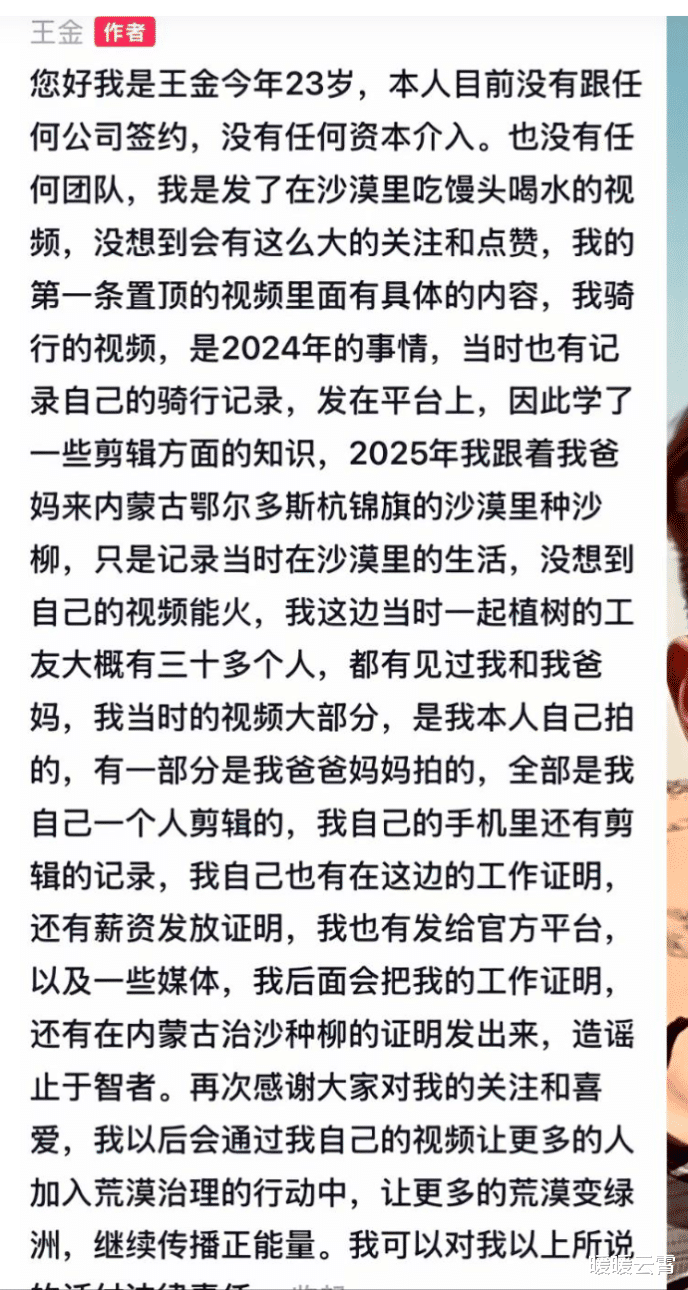

治沙,还是“治流量”?当理想主义沦为商业包装更惊人的不是画面,而是背后的“时间线”——王金是在4月9日刚入职治沙公司,11天后就与拍摄团队接触,随后“火箭式爆红”。短视频里的“零基础拍摄”“第一次干活”,实际上早有伏笔——他早年就通过骑行vlog积累了5万多粉丝,拍摄手法成熟,运镜流畅,话术精准,完全不像个视频新手。

而据合作方爆料,他们花了12天帮他策划、运营、涨粉百万。但红了之后,王金却单方面终止合作、拉黑对方,疑似“过河拆桥”。

于是,观众终于意识到,这不是什么纪录片,而是一场带剧本的沙漠直播秀。王金不再是“穿越风沙的少年英雄”,而更像是一个懂得如何把沙漠包装成情绪素材的流量生意人。

正能量的商业化:当“苦情”变现成为套路这场翻车事件,远不止一个网红人设崩塌那么简单。

它刺穿了当下短视频平台对于“正能量内容”的一种盲信。如今,“善行”不再只是行为,而是镜头语言;“苦难”也不只是经历,而是可以设计的舞台。

对不少MCN机构来说,草根正能量,是流量密码,是情绪收割器。因为比起一个真正治沙十年的普通人,一个外形有特点(异瞳)、故事有起伏(骑行经历)、台词够煽情(220元种树)的王金,更容易“出圈”。

他不是第一个,也不会是最后一个。

在王金之前,我们见过“山区支教老师”拍摆拍短剧、见过“山村厨师”用无人机伪装家境艰难。这些内容都在某种程度上“挪用了真实”,但最终的目标并非公益,而是变现。

劳动的价值,不该被“剧情化”消解一些法律界人士指出,若直播打赏被观众误认为是治沙公益,而实际流向个人账户,已涉嫌违反《慈善法》。而利用摆拍情境“博流量”,更可能触碰虚假宣传的红线。

但比法律更令人担忧的,是观众逐渐失去对“真实”的信任。

王金事件背后,是公众集体造神又迅速拆台的心理模式:我们太渴望一个能“感动全网”的草根英雄,于是愿意轻信每一个流量奇迹;但当发现人设并不完美,又迅速化身“清醒批判者”。

而这场情绪过山车,最终伤害的,是那些默默无闻、不懂拍摄、不说台词的真正治沙人。

他们不会直播,但他们真在种树。他们挣得不多,却从不把劳动拍成苦情剧本。他们没有异瞳、没有剧组,也没有粉丝打赏——但他们,是这片沙漠的真正守望者。

尾声:别让沙丘只留下“分镜脚本”“沙漠不会记住镜头的角度,却会见证每一棵树的成长。”

真正的治沙,不是直播里的三分钟热度,而是三十年都不换地方的沉默坚持。我们需要流量,也需要故事,但更需要的是,不要让这些内容脱离现实,甚至误导大众。

王金事件或许只是一时的热闹,但它敲响了一个长期存在的警钟——在流量经济下,我们还能为“真实的劳动”留下多少耐心与敬意?

希望下次再有“种树的视频”,人们首先问的是:“你种的是哪片地?”而不是:“你团队是谁,剧本写了几稿?”

你是否也曾为某个“感动全网”的视频落泪?后来才发现,不过是一场摆拍?

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。