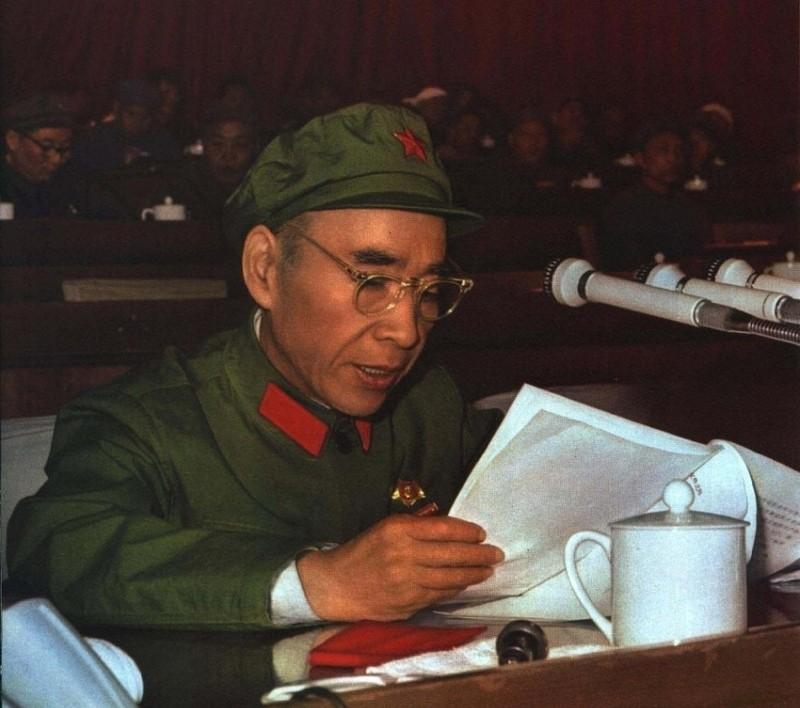

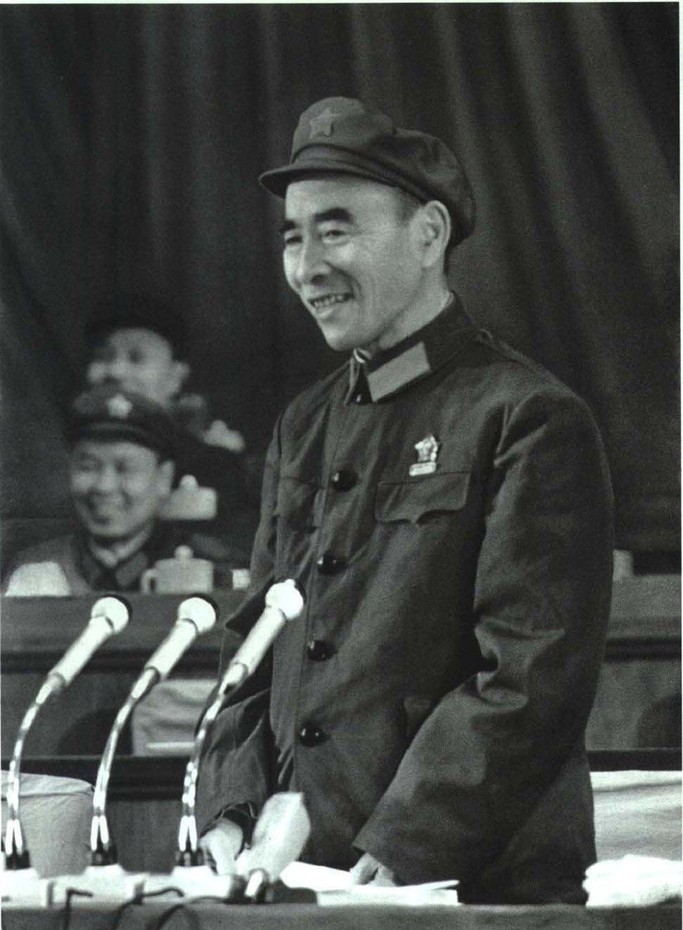

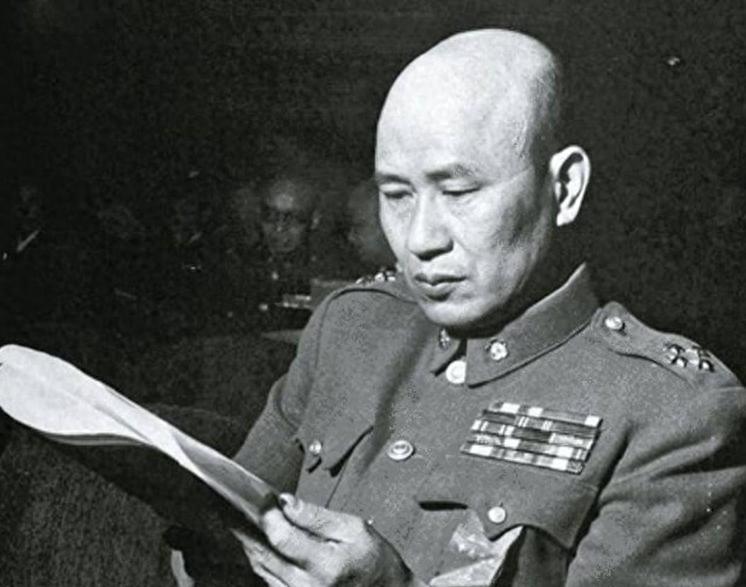

换林彪挂帅志愿军,抗美援朝能打赢吗?打赢是必然的,能率领志愿军的都是我军最出色的将帅,志愿军还是那支钢少气多的英雄部队。只不过以林彪谨慎入微、“算无遗策”的指挥风格,战争进程将会惨烈许多。 1950年10月,当党中央为抗美援朝主帅人选而深思的时候,如果历史选择了林彪而非彭德怀,朝鲜战场会是怎样的景象?这位善于”算无遗策”的军事天才,会如何指挥那支”钢少气多”的志愿军?胜利或许依然属于我们,但战争的代价和进程,可能会超出所有人的想象。 在那个决定新中国命运的关键时刻,毛泽东最初确实考虑过让林彪挂帅志愿军。10月的中共中央书记处扩大会议毛泽东在提议林彪挂帅入朝军队,多次劝说下林都称病推辞,并坚持反对出兵。林彪的态度很明确,认为”国家刚刚解放,胜利来之不易,是无数先烈流血牺牲取得的。我们不如美国,不能引火烧身”。这种谨慎的考虑,其实反映了林彪一贯的指挥风格。 从军事才能上讲,林彪绝对有资格担当这个重任。东北边防军大多是原来四野的部队,他本人也从头到尾参加了东北边防军的组建,加之他出色的军事才能,毛主席认为他是最合适的人选。在解放战争中,四野从东北一路打到海南岛,歼敌数量超过其他任何一个野战军,这都是林彪精于算计、谨慎用兵的结果。 但正是这种”算无遗策”的指挥风格,可能会让抗美援朝战争变得更加复杂。林彪打仗有个特点,就是不打无把握之仗,每一次出击都要经过反复计算。在东北战场上,他经常是等敌军暴露出明显弱点后才发起攻击,很少冒险。这种作战方式虽然能够最大限度地保存实力,但在朝鲜战场的特殊环境下,可能会错失很多战机。 朝鲜战争和以往我军打的仗有很大不同。美军拥有绝对的制空权,机械化程度极高,推进速度快。志愿军要想取胜,必须抓住敌军轻敌冒进的机会,快速出击,打歼灭战。如果林彪指挥,他可能会等待更加有利的时机,但美军也不是傻子,不会给你那么多时间去准备。 从第一次战役来看,彭德怀敢于在温井地区主动出击,打了美军一个措手不及。如果换作林彪,他很可能会先观察一段时间,详细了解美军的作战特点后再行动。这样做虽然更加稳妥,但也可能让美军有时间调整部署,战争的难度会大大增加。 第二次战役是整个抗美援朝战争中最关键的一次。彭德怀在第一次战役后,故意示弱于美军,待美军进入袋形阵地后,发起进攻,战役中多次围住了美军的重兵集团。这种”诱敌深入,寻机歼敌”的战术,需要指挥员有极大的胆量和果断的决心。林彪虽然也善于设伏,但他更倾向于确保万无一失后再动手,这可能会让美军有更多逃脱的机会。 第三次战役志愿军突破三八线,占领汉城,这是整个战争的转折点。如果是林彪指挥,他可能会担心战线拉得太长,后勤补给跟不上,不敢贸然南进。虽然这种谨慎是有道理的,但也可能错失一举将美军赶下海的绝佳机会。 最关键的是第五次战役。彭德怀致电毛泽东:“这次战役是极为重要的,是一场大恶战。即使付出五六万人的代价,也要消灭敌人几个师”。这种”伤敌一千,自损八百”的打法,林彪是很难接受的。他更愿意用巧计取胜,而不是硬碰硬。但在朝鲜战场上,有时候就需要这种敢于拼命的勇气。 当然,如果真的是林彪挂帅,志愿军依然会取得胜利。毕竟志愿军是一支经过长期革命战争考验的英雄部队,有着钢铁般的意志和必胜的信念。但战争的进程会更加漫长,伤亡也可能更大。林彪会用他精湛的军事艺术,层层设伏,步步为营,最终还是会把美军打败。只不过这个过程会更加惨烈,双方的消耗都会更大。 彭德怀指挥作战的特点是勇猛顽强,豪气冲天,而且也极其善于灵活指挥,避实就虚,以少胜多。正是这种敢打敢拼的精神,让志愿军在朝鲜战场上创造了以弱胜强的奇迹。而林彪的谨慎虽然也是优点,但在那个特殊的历史时刻,需要的恰恰是彭德怀那样的果敢和决断。 抗美援朝的胜利,不仅仅是军事上的胜利,更是政治上和战略上的胜利。它确立了新中国在国际舞台上的地位,让世界看到了中国人民的决心和力量。无论是彭德怀还是林彪,他们都是我军杰出的军事家,都为新中国的建立和发展作出了巨大贡献。历史没有假设,但通过这样的对比分析,我们可以更好地理解那段峥嵘岁月,更加珍惜来之不易的和平与发展。 历史的车轮永远向前,抗美援朝的胜利已经成为永恒。但如果当年真的换了林彪挂帅,你觉得战争会如何发展?是会像文中分析的那样更加惨烈,还是会有其他的可能?欢迎在评论区分享你的看法,让我们一起探讨这段波澜壮阔的历史。