在波澜壮阔的革命历史长河中,无数的事件交织在一起,构成了那段波澜起伏、扣人心弦的岁月。其中,西安事变无疑是中国近代史上一个极具影响力的关键节点,它改变了国共两党的命运走向,也在一定程度上影响了中国的历史进程。然而,在西安事变背后,还隐藏着一个鲜为人知的重大计划——“二次长征”。今天,就让我们一同穿越历史的时空,去探寻这段不为人知的历史秘辛。

让我们把时间拉回到1936年,当时的中国正处于内忧外患的风雨飘摇之中。在国民党蒋介石的围剿策略下,红军面临着前所未有的巨大危机。而红军长征的胜利会师,看似给革命带来了新的希望,然而局势却依旧严峻。

在1936年的夏天,红军三大主力成功会师。中央红军从1934年第五次反“围剿”以来,经历了无数艰难险阻,兵力从十几万人不断折损。到1935年下半年,在四川与红四方面军会师时,人数一度跌破了一万人。虽然后来有所补充,但实力已大不如前。红四方面军在与中央红军会师时,人数多达八万,装备补给也比较充裕。然而,张国焘在会师后野心勃勃,妄图谋夺中央权力,与毛主席的战略主张背道而驰。毛主席明确指出红军只有北上,到达国民党势力薄弱的“陕甘宁地区”才有新的转机,可张国焘执意让部队南下,这一意孤行导致红四方面军遭受了重创,八万精锐折损了近半。红二方面军在到达陕北的过程中也有所损耗。

最终,三大红军主力会师时,正规部队人数仅剩下八万多人。这一局面,让蒋介石看到了“剿灭”红军的“希望”。他立即调集了三十万大军向陕甘宁地区疯狂挤压,同时指使西北的马家军、张学良的东北军以及杨虎城的西北军共同围堵红军。一时间,红军再次陷入了绝境。

在这生死存亡的关键时刻,党中央果断做出了将红军主力部队向东西两个方向寻求发展机会的决策,这便是“两手准备”。这一决策,无疑是挽救党的重要决定。

1936年10月,中央军委任命彭德怀担任前敌总指挥兼任政委,刘伯承担任参谋长,共同负责东西两个方向的作战。西路军的总指挥是徐向前,其作战任务是宁夏战役。

10月30日,前敌指挥部下达了海原、打拉池的战役计划,计划在南线重点打击国民党胡宗南部。然而,令人意想不到的是,此前妄图分裂中央的张国焘却突然下令调离红4、红31军,导致“海打战役”无法完整进行。与此同时,胡宗南的部队也赶到宁夏,致使我军渡河部队被分割成河东与河西两个部分,西路军不得不孤军奋战。

在西征过程中,马家军发起了疯狂的攻势,西路军面临着巨大的伤亡。20,000多人的西路军在这场惨烈的战役中几乎损失殆尽,最后仅剩下李先念等人带领着几百人赶到乌鲁木齐。这成为了徐向前一生中最为痛苦的回忆。

随着西路军作战不利,11月份,中央已经开始制定了新的方案——“二次长征”。

“二次长征”,这是一个充满挑战与未知的战略转移计划。中央关于二次长征的计划部署分为六步:

第一步,红军占领甘肃的合水、镇原、宁县一带地区;

第二步,出兵占领潼关中部、洛川、富县地区;

第三步,占领韩城、延川、延长地区,为接下来的渡河作战做准备,在这些地区打造船只;

第四步,进入安徽以及山东地区作战,在这里,红军将有大量补充扩张的机会;

第五步,回到红四方面军熟悉的鄂豫皖地区,寻找新的战略机会;

第六步,如果国民党的围剿再次到来,红军依旧无法与国民党中央军进行正面抗衡,那就继续战略转移到陕北。

由此可见,二次长征计划是经过深思熟虑的,是一条在绝境中寻找希望的艰难之路。红军企图从陕北出发,绕道华北,寻找抗击日军的机会。若蒋介石执意内战,红军则继续转移,进入华东地区,再前往鄂豫皖,最终目标是回到陕北。

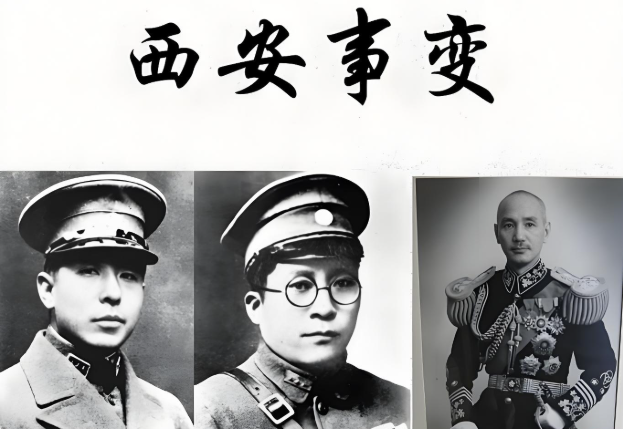

然而,历史的发展总是充满了戏剧性。就在二次长征计划即将实施之际,西安事变爆发了。1936年12月12日,张学良和杨虎城将军发动了西安事变,一举扣押了蒋介石。张学良之所以会发动这一震惊中外的事变,是因为他预感到红军将有新的动作,他曾给周总理保证,让我军再等一等。

当时的张学良,作为国民革命军中地位仅次于蒋介石的“副统帅”,他的行动震惊了国内外。他的这一举措,逼迫蒋介石停止内战,成为了中华民族命运的转折点。西安事变使得蒋介石不得不重新考虑国共两党的关系,也使得国共两党有机会走向合作,共同抗击日本侵略者。

从客观角度来说,西安事变确实是改变我党命运的重要事件。但如果我们深入探究历史,会发现西安事变并不是我党跳出危机的唯一可能。假如没有西安事变,二次长征计划也很有可能会取得成功。

西安事变反映了当时国人强烈的抗日抗争情绪。从当时的局势来看,如果我军能够率先抗击日军,而蒋介石却不肯放弃内战,继续追剿红军,那么他的统治根基必然会受到动摇。从历史发展的规律来看,违背民心所向的统治者终究难以长久。就像西安事变后,蒋介石如果一意孤行,其下野的时间或许不是1949年,而是1938年。

二次长征计划的背后,是红军在绝境中的生存智慧。在当时,陕甘宁地区无论是人力、物力还是其他条件,都十分匮乏,不利于红军的长远发展。所以党中央选择主动出击,寻求新的发展空间。而西安事变的爆发,只是改变了红军前进的道路,却并没有改变红军在困境中求生存、求发展的决心。

在那个动荡的年代,每一位红军战士都怀揣着对革命的坚定信念,不惜牺牲自己的生命。他们为了实现民族独立和人民解放的伟大目标,不惧艰难险阻,勇往直前。无论是西路军的浴血奋战,还是二次长征计划的精心策划,都彰显了红军战士们无畏的勇气和坚定的决心。

回顾这段历史,我们不禁为红军战士们的英勇事迹所感动。他们在极端困难的情况下,依然坚守着自己的信仰,为了国家和人民的利益,不惜付出一切。西安事变和二次长征计划的背后的故事,让我们更加深刻地认识到,历史的发展是充满变数的,而每一个决策、每一次行动,都可能对历史进程产生深远的影响。

如今,虽然战争已经远去,但红军的革命精神却永远留在了我们心中。这种精神激励着我们在面对困难和挑战时,勇往直前,永不退缩。同时,也让我们更加珍惜现在的和平生活,努力为国家的繁荣富强而奋斗。

历史是一面镜子,它让我们看到了过去的光辉岁月,也让我们更加坚定了走向未来的信心。在新时代,我们要继承和发扬红军的革命精神,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力拼搏!让我们铭记历史,不忘初心,砥砺前行!