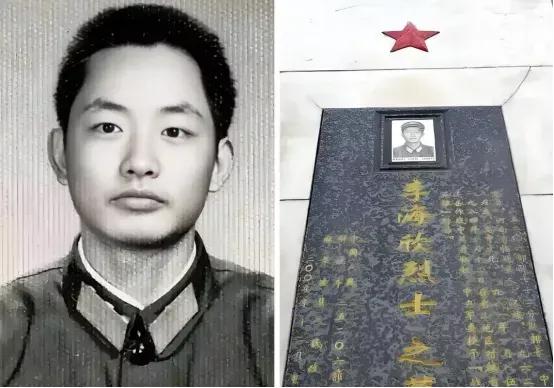

1982年,曾任职沈阳军区副司令员的孙玉国,受到转业处理,多年老兵竟然变为普通职位,到达沈阳的那一刻,他的心里思绪万千..... 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 孙玉国1941年出生于辽宁丹东的一个普通家庭,家境清寒,父亲早逝,母亲独自抚养四个孩子,在那个时代,家庭的重担往往早早压在年幼者肩上,他也不例外,1958年,十七岁的他初中毕业后进入沈阳冶金机械厂工作,工厂生活艰苦枯燥,但他并未抱怨,反而在汗水与机器轰鸣中练就了一副不服输的身板与性格。 1961年,他应征入伍,开始了从此改变命运的军旅生涯,最初在辽宁公安总队炮兵连服役,训练刻苦,技术出色,战士们打火炮,他便一头扎进炮管边反复操作,1963年,他被调至黑龙江的边防部队,在虎饶、饶河、亮子等多个边防站服役,逐步从战士、文书、司务长成长为副政治指导员、站长,边境条件极其艰苦,冬季严寒刺骨,边民稀少,补给困难,他常年驻守在国境线附近,巡逻、布防、建站,积累了丰富的边防经验。 真正让他名震全国的,是1969年春天那场发生在乌苏里江畔的边境冲突,珍宝岛事件爆发时,他正任边防站长,3月初,苏军突然越境挑衅,人数众多,武器精良,气势汹汹,孙玉国根据上级指示,坚持不开第一枪,但当对方武装人员多次挑衅并试图强行占领岛屿时,他冷静判断局势,果断组织还击,带领边防官兵顽强应战。 在3月15日的主战场对抗中,面对苏军装甲车、重机枪的猛烈进攻,我方武器装备处于劣势,他利用对地形的熟悉,指挥战士分散掩护,集中火力打击敌人要害目标,使苏军损失惨重,被迫撤退,战斗持续多日,乌苏里江被战火染红,战士们在零下三十多度的冰雪中死守阵地,寸土不让,这场战斗最终以我方的坚守胜出,而孙玉国也因此被中央军委授予“战斗英雄”称号,成为当时家喻户晓的英雄人物。 战后,他的仕途如火箭般上升,1969年他被提拔为陆军团副团长,1972年担任黑龙江省军区独立团团长,次年年底升任副司令员,1974年,仅33岁时,他就被任命为沈阳军区副司令员,成为全军最年轻的高级将领之一,并当选为第四届全国人大常委会委员,那是属于他的高光时刻,职务与荣誉接踵而至,曾经的边防战士如今已是统帅一方的将领。 然而,命运从不惯于温柔相待,1977年,正在北京学习的他,因被牵连进当时的政治风波,突然遭到停职审查,这场突如其来的打击,几乎断送了他的军旅生涯,从那年7月开始,他被边缘化,在长达五年时间里未被重新启用,1982年11月,中央军委作出决定,给予他党内严重警告处分,按正团职转业安置,这意味着,他将脱下军装,彻底告别曾经的荣耀与战场。 1983年3月,他被安排到沈阳军区后勤部下属的7446工厂担任第二厂长,这家工厂虽属军工系统,但本质上已与军队无涉,设备老旧、效益低迷,工人情绪消极,管理混乱,曾经在指挥部下达千军命令的将领,如今要面对的是车间机器、产线工人和物资账目,这种从高位跌落的落差,外人难以体会。 面对如此局面,孙玉国没有怨言,也没有摆出“老将军”的架子,他开始重新学习企业管理知识,逐一走访车间,了解生产流程,查找设备问题,与工人沟通生产任务,他只有初中学历,但为了掌握现代工业管理方法,不惜熬夜看书、做笔记,他用军中训练出的严谨作风,逐步改变了工厂的工作节奏。 在他的带领下,厂内的生产秩序逐渐恢复,一些陈旧项目得以优化,设备维护制度重新建立,工人们的干劲也被重新激发,到80年代末,工厂开始尝试引入民用产品项目,孙玉国亲自跑市场、谈合作,引进技术,推动生产转型,成功研制出包括叉车和测风仪在内的一批新产品,为工厂赢得了生机。 1993年,孙玉国调入沈阳军区后勤部经贸局,继续在军队系统内服务地方经济建设,他先后担任进出口部总经理、总经理助理、副局长等职务,协助管理军工产品的物资调配与进出贸易业务,那时的中国正经历市场经济初步成型的阶段,他又一次面对陌生领域,却依然选择从零开始,凭借多年形成的组织管理能力与执行力,他带领团队签下多笔出口合同,为单位创收数百万,在他临近退休前一年,还接手了连年亏损的金城电子大厦,仅一年时间就实现盈利,扭转了经营困局。 1999年10月,孙玉国正式退休,尽管已离开工作岗位,但他一直保持着对国家事务的关注,他拒绝了多次地方企业的高薪邀请,选择过简朴生活,每年清明节,他都会前往珍宝岛烈士陵园,为当年牺牲的战友们献花,他说过,那些荣誉是战友们用生命换来的,自己只是有幸活下来的那一个。 信息来源:党史博览——2022-07-14——《珍宝岛英雄孙玉国》