1953年,围绕北京古建筑的去留,曾有过激烈争议。有主张拆除者,也有极力劝阻者,后者情急之下难掩痛心。当时林徽因虽重病在身,仍坚定表达了对古建筑的珍视。

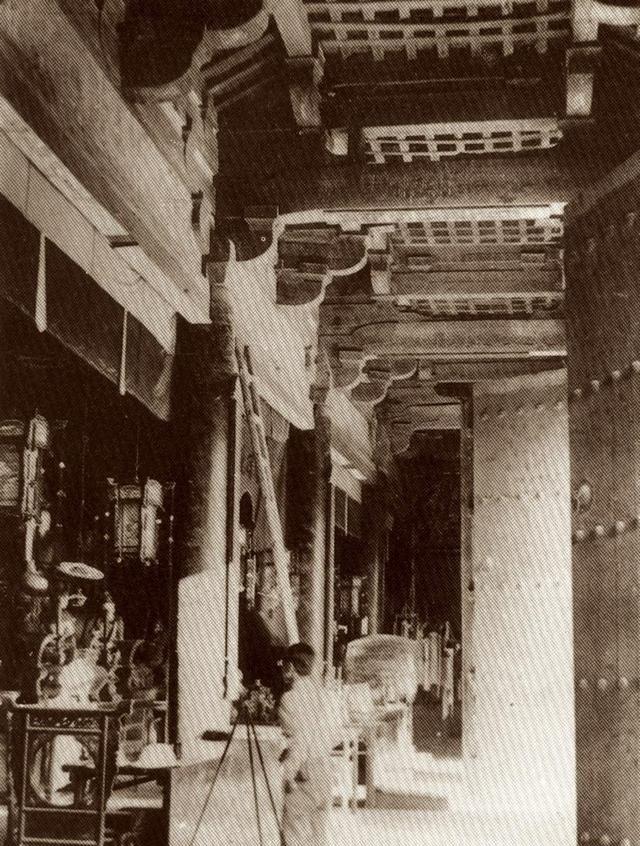

新中国成立初期,北京作为首都,城市规划成为重要议题。彼时的北京还保留着明清以来的格局,城墙、城楼、牌楼等构成了独特的城市风貌。

受当时一些规划思路影响,有人认为部分古建筑象征着旧时代,阻碍发展,主张拆除以建设新设施。这种想法在渴望改变旧貌的背景下,得到了不少认同。

而对建筑规划有深入研究的学者则提出了不同构想,比如“城墙公园”方案:保留近40公里的老城墙,加以改造,供市民休憩,城楼等可改作公共设施,护城河也能开发利用。这一兼具历史价值与实用功能的设想,展现了长远的规划眼光。

然而,主张拆除的意见最终占了上风。为了城市建设,一些古建筑陆续被拆。从1952年扩建广场时拆除的门楼,到1953年因“妨碍交通”被拆的牌楼,再到1957年被拆的永定门,许多承载着历史记忆的建筑消失了。

令人感慨的是,不到50年后,永定门又被复建,但正如人们所叹,复建的终究是“假古董”,真迹所蕴含的历史韵味与沧桑感,一旦消逝便无法重现。

那场争议背后,更值得深思的是对历史敬畏、文脉传承的理念。遗憾的是,这种理念在一段时间里未被充分重视。

历经70多年,从拆除到保护,再到探索活化利用,人们对历史建筑的认知不断深化,这段历程付出了不小的代价,也让更多人明白,那些承载着岁月记忆的建筑,是城市不可再生的财富。