1941年12月,几个日本兵闯入一位中国老人家中,谁料,老人竟用流利的日语破口大骂,不成想,对方的首领站了出来,对着老人鞠了一躬,并用日语恭敬地说:“陈桑学长,我们保证今后绝不再骚扰,还要把您和家人们保护得好好的!”

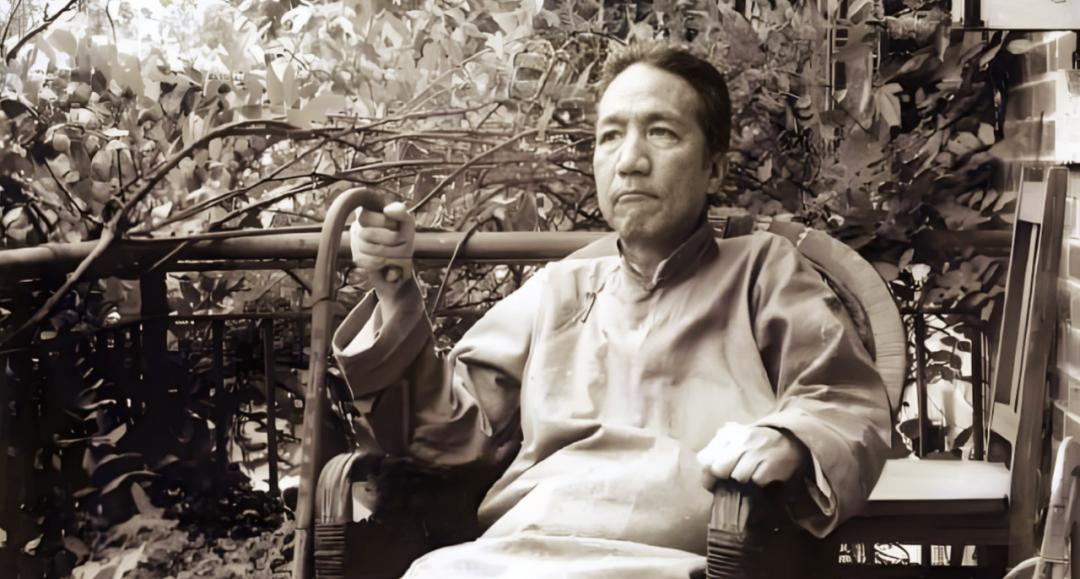

陈老有不合作的灵魂,日军士兵闯入香港九龙的一座中式小楼,试图强行征用,屋内的老人不卑不亢,面对枪口,竟以流利的日语回敬一句怒斥。

这一举动,令为首的军官愣住...这一幕,是一个时代的折影,也是陈老的故事,并不始于光鲜的头衔或耀眼的学术成果,而是开始于一次又一次的拒绝——拒绝屈服、拒绝同流合污、拒绝用学问做交换的筹码。

20世纪40年代初,香港正陷入前所未有的动荡,太平洋战争爆发,日军压境,彼时的陈寅恪,携家人避难于此,生活困顿、物资匮乏,一家人都困顿不易。

然而,面对日方重金委托创办所谓“东方文学院”,又许以高官厚禄,他只是沉默地摇头:不合作,是他底线中的底线,当局不死心,又有人奉命游说他赴上海讲学。

他仍然不为所动,宁可辞去港大的职位,也绝不为侵略者站台,这种近乎顽固的坚持,并非一时的情绪,而是数十年修养与信念的积淀,他的那句“我不学政治,我只为文化”不是托词,是誓言。

其实早在留学时期,他便已表现出与众不同的执拗,在哈佛时期,他自费留学生活清贫,却依然坚持广交学友,讲求礼数,甚至为新到的中国学生设宴款待。

一顿“东方楼”的大宴席,不仅因菜品丰盛而流传,更因他在经济困窘中仍要操持周到而令人敬佩——一个愿意为人情义举债的学人,是值得信任的朋友,更是值得敬仰的文化人。

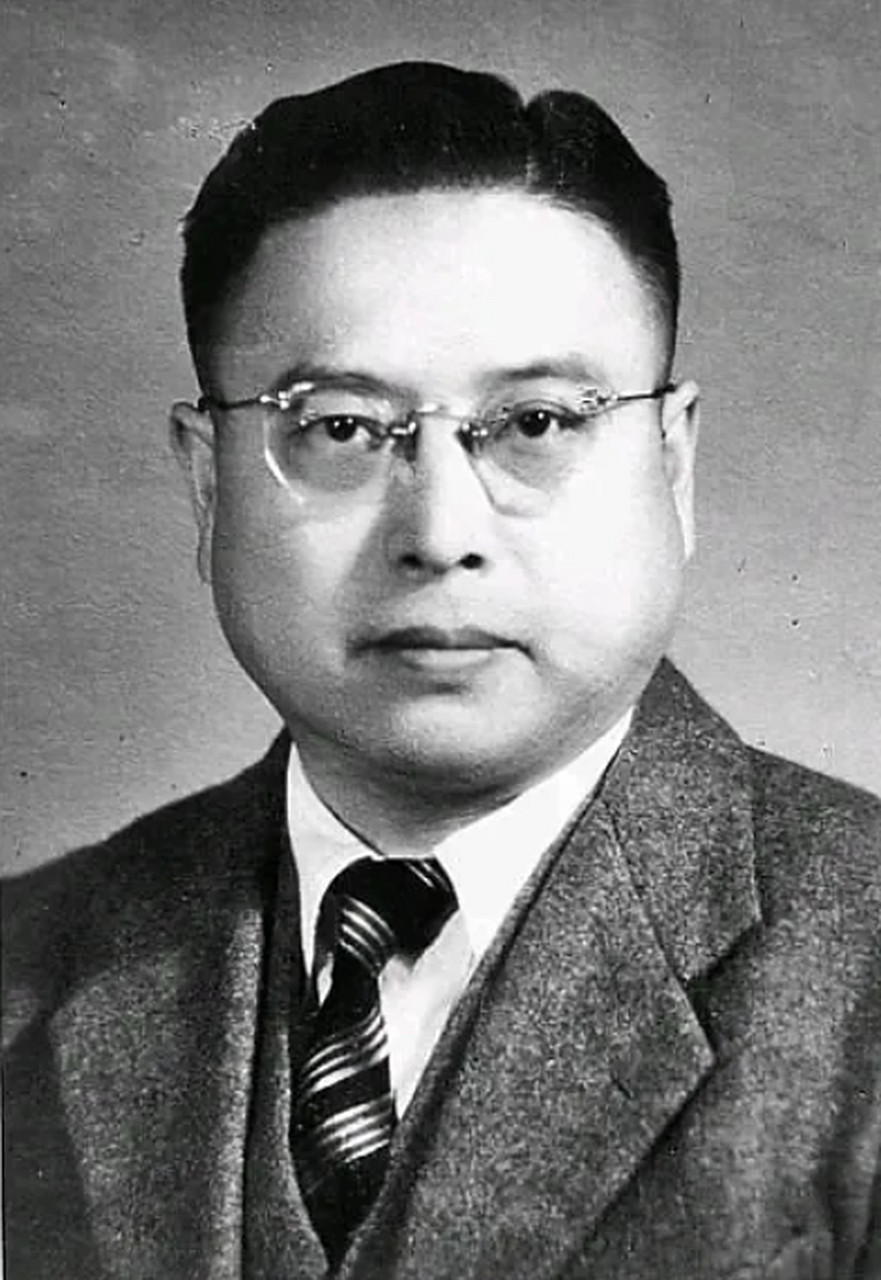

或许正是这份骨子里的“责任感”,让他在面对世事动荡时,总是选择将个人命运往后放,把学术和文化看得更重。 他学贯中西,通二十多种语言,研究领域涵盖佛学、史学、语言学,他对史料考证的苛求到了近乎偏执的程度,他讲课有“四不讲”之说——不是为了标新立异,而是因为他始终坚信:一个真正的学者,必须说出自己的见解,走自己的路。

抗战时期,他携家人辗转桂林、重庆、成都,生活窘迫,眼疾恶化,却依旧坚持教学与著述,他在桂林教授历史,培养了一批又一批青年学子,在重庆、成都期间,他的左眼最终失明,却仍旧以口述方式继续撰写史稿。

晚年的《柳如是别传》耗尽他几乎全部心力,在助手和妻子的帮助下完成,他以一部女性传记,道尽中国文化在明清之际的兴衰嬗变。

当年战火纷飞,人人只顾逃难,陈寅恪却在纷乱中书写文化的沉思,他将“独立之精神,自由之思想”视为信仰,这并非简单的政治口号,而是他终生实践的学术伦理与人格境界。 命运并未宽待这位老者,左眼失明后,他仍不肯停笔,甚至在自己眼睛全盲之后,仍口述由助手代笔继续治学,至死之前,他都未停止写作。

1969年10月,病重的他,在广州去世,十一天后,陪伴他一生的妻子唐筼也跟着走了,文革的阴影让他们的骨灰辗转多年,直到2003年,才终于安葬在江西庐山植物园的青山脚下。

墓碑上,只有八个字:“独立之精神,自由之思想”,这是他一生最好的注脚,今天我们回望陈寅恪,不是为了怀旧,更不是要神化某个文化符号,而是要理解,当一个时代的知识分子被推到选择的岔路口,谁能真正做到“不迎合、不妥协”,谁又能坚持“有所不为”。

在风雨如晦的年代里,他选择了沉默、隐忍、拒绝妥协,也选择了讲述、记录、继承文化的火种。

他不是英雄,却比英雄更坚定;他不是斗士,却用一生沉默地守护信念,那些他曾经拒绝的东西,正是他留给后人的价值。